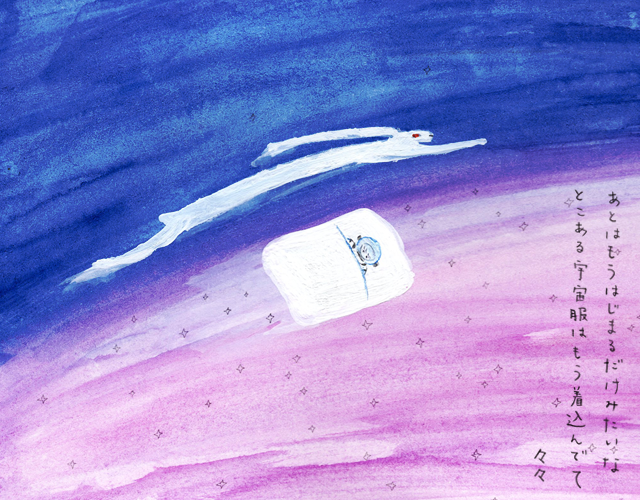

あとはもうはじまるだけみたいなとこある宇宙服はもう着込んでて

表現をし始めて不思議だったのは、内へ内へと書いていけばいくほど外へ外へとひっぱりだされたことだった。どんなに部屋にいようとしても、部屋の外にでることになった。部屋の奥には、外があったのだ。

わたしはできるだけうちにこもろうこもろうとする人間だったのだが、たとえば、前にでて話してくださいと言われたら大阪でも青森でも行かなければならない。今まで家からぜんぜんでないで目黒のまちを徘徊していただけだったので、とってもそれが不思議だった。

ひとは家でずっとこもってものを書いてると、大阪にいったり青森にいったり、外にでていくことになる。どれだけ、ふとんにいても。

だから、ものを書く行為は、宇宙飛行士にちかい。宇宙服を着てふとんをかけて眠り込むことに近い。宇宙服で部屋を掃除したり服を畳んだりクッキーを食べることに近い。いつでも飛び立てる準備があるということ。服にかんしては。

わたしは川柳のイベントで青森に行ったときに、自分が青森にいけるんだというリアリティがぜんぜんなかった。ふとんで寝ているときにほんとうにわたしのからだは明日青森についているんだろうかとおもったりした。それってSFなんじゃないかと。けれど、次の日ちゃんとわたしは東北新幹線で新青森駅にむかっていた。部屋にいながら部屋ごと青森にむかっているような感じだった。わたしは勇気のために、カート・ヴォネガットの『猫のゆりかご』を鞄に入れていた。『猫のゆりかご』にはこんな文がある。「皆さん。私が今こうしてあなた方の前に立っているのは、春の朝学校へ行く八つの子供みたいにいつも道草ばかりくっていたからです」

わたしの泊まったホテルの前にはラブホテルがあって夜になると宇宙基地のように七色にピカピカ光っていた。ちょっとまえまで寝込んでたのになあとその光に全身を照らされながらおもった。横になってたひとが、今、本州最北端で不思議な愛の光を浴びている。

イベントのあとおかじょうき川柳社の方々に案内していただいて、巨大なロボット格納庫のような場所にしまわれてあるねぶたをみたり、太宰治の生家である斜陽館をみたりした。わたしはなんとなくこのじんせいで斜陽館をみられないまましぬのかなあと思っていたが、胸ぐらをつかまれるように川柳を通してこんなに唐突にみられることになるとは思わなかった。現代川柳ってつくづく不思議だなあとは思っていたけれど、川柳ってワープ装置だったんだなあとおもう。

ものを書くってワープすることなんだなあということがやっと身をもってきてわかってきた。ペンや文字を打ち込む手は、実は、ワープの転送装置になっている。ただの手、が、寝ることを好きだった人間を新幹線に乗せる。太宰治も「東京八景」で言っていたではないか。「多くの場合、人はいつのまにか、ちがう野原を歩いている」

でもそんなことはさいきんまでぜんぜんわからなかった。うかうかと生き過ぎたとおもう。いろんなひとにそのことを言いたかったけれど、もう、いろんなひとと別れたあとでもあった。あのひとに、あのひとに、あのひとに伝えたかったのになあ、とおもう。でもこう言われたかもしれない。知ってたよ。知らなかったのって、やぎもとくんだけだよ、と。そうね。

帰りの新幹線で、ふっと、スヌーピーが犬小屋の上で小説を書きながら、同時に宇宙飛行士(アストロノーツ)だったのは、ものを書いてゆくと宇宙に行かざるをえないからなんじゃないかとおもった。じっとしながら、高く・速く飛び立たねばならない。犬であってもわたしであってもあなたであっても。なにかを書こうとするなら。新幹線は音を立てて速度をあげていく。わたしはどんどん地球に帰る。