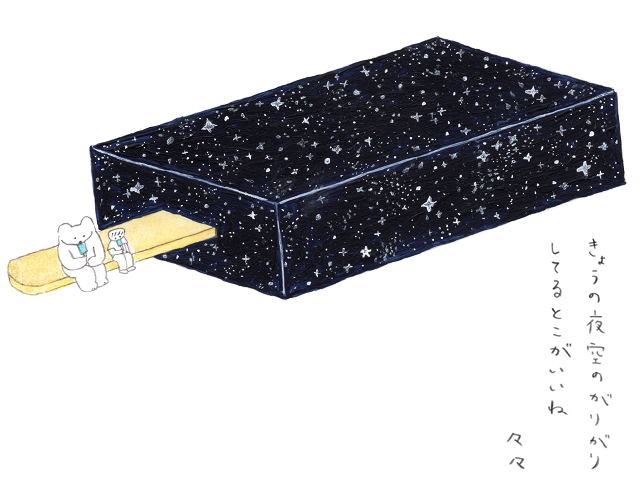

きょうの夜空のがりがりしてるとこがいいね

詩人の高橋順子さんに、白髪の少女と少年が結婚を約束する日、という一節が入った詩がある。

おにぎりをたべながら男が草ずもうって知ってる? と女に話しかけると女は、もっと悪いことをしたわ、と少女のような顔で答える。落とし穴をほったり、草をむすんでひとをつまずかせたり。草のうえに座って女は話す。男もとなりで聞いている。おにぎり。薬缶。風が吹いている。

高橋順子さんの夫は小説家の車谷長吉さんだが、ふたりをもとにした詩を読んでいると、こんなふうにすこしずつ歩きながらそれでも生きてゆくことってできるんだなあとおもう。どんなにそれが終わりの風景にみえたとしても。

わたしはすごく落ち込んで動けなくなったときに、この詩に勇気をもらった。どうやってこの詩にであったんだろう。思い出せないけれど、でもこの詩のために、この詩を読みに、遠い図書館までとぼとぼ歩いていったことを覚えている。

とちゅうでともだちにたまたま会ってそのこはデートに行くのか男の子といっしょに歩いていた。「あ、やぎもとくん、どこいくの?」というので、「詩を、ちょっと、読みに」と正直に答えたとおもう。わたしはあるくそくどをゆるめずに、流れるように、こたえて、そのこのそばを通り過ぎた。そのこもあゆみをとめず、ながれるようにあるいていった。そうか、わたしは詩を読みにいくんだなとおもった。なんかたぶん、しなないために。

ちょうどこんなめまいのするような暑い時期だったとおもう。かげろうのようなものがたっていた。図書館に併設された芝生には麦わら帽をかぶった親子が座って役割のように空をみていた。噴水が高々と冷たい水をふきあげていた。この図書館には昔ともだちときたことがあった。ともだちとはぐれたわたしとわたしとはぐれたともだちはお互いにさがしあった。さっきまで会ってたひとにふたたび会おうとして。

たとえ終わりのように感じられても、じんせいは少女や少年のような輝きをみせることがある。なんど終わりがやってきても、にもかかわらず、生がかってに輝きはじめてしまう。終わりそうになるたびにあふれてしまうなにかがある。

それは、なんなんだろう。

高橋順子さんの車谷さんとの暮らしを描いたエッセイ集『夫・車谷長吉』を読んでいたら、「歩くように書くこと」ということばがあった。

歩くように、書くこと。

「歩くように書くこと」ができるだろうか。走らないように注意して。

それは、カレーをつくるときにおいしくつくりすぎないよう注意するようなものだ。走りそうになるところを、おいしくなりそうになるところを、そくどをゆるめて、あんばいを調整して、まいにちまいにち、すこしずつ・すこしだけ、書いてゆく。少しの詩を。あるいてゆく。

漱石は芥川龍之介宛の手紙に、「相手をこしらえてはいけません。牛のように人間をおすのです」と書いていた。

そんないきかたができるだろうか。

「これから湯に入ります」と漱石はいう。

夜にかんがえる。