第2回「屋根裏の散歩者」視覚へのこだわり【後編】

江戸川乱歩の小説では、望遠鏡や双眼鏡などが効果的に使われる。乱歩がレンズや鏡に特別の関心を抱いていたことは、随筆でも語られている。

一般的に探偵小説におけるレンズといえば、まず想起されるのは虫メガネではないだろうか。犯行現場の検証に用いる姿は象徴的ともいえる。指紋検出などでも重要な役割を果たす。もちろん乱歩の小説でも、少年探偵団の「探偵七つ道具」に入っているし、明智小五郎をはじめ大人の探偵も所持している。

しかし意外にも乱歩の小説では、顕微鏡や虫メガネなどのレンズによって、微細なものを拡大して見ることはそれほど多くはない。「鏡地獄」には顕微鏡で蚤を観察する描写もあるのだが、これは例外的ではないだろうか。映画のスクリーンを使って、顔などを大写しにする場面と比べても、乱歩作品での顕微鏡の印象は少ない。

たとえば、乱歩の「虫」には、殺人を犯した男が、腐敗していく死体を持て余してしまう姿が描かれる。乱歩の自作解説に従えば、これは微生物との闘いを描いているのだが、ここでも顕微鏡は活躍していないのである。

その一方で、遠くのものを近くに見せる、望遠鏡や双眼鏡、あるいは潜望鏡のようなものを、乱歩は多く使っている。

初期の長篇「湖畔亭事件」では、ボール紙の筒をつなぎ合わせて、浴場を覗き見ることができる装置を作った男が、それにより殺人を目撃してしまう。この場合は単に穴や隙間から覗き見るというのではなく、対象とのあいだに器具を使用している。乱歩に特徴的なのは、このような、レンズや鏡への執着である。

「湖畔亭事件」の語り手(主人公)は、少年期に幻燈器械を手にしたことから、レンズへの興味を持ち始めたのだった。雨戸を締め切った部屋で、隙間から入る外光を、レンズや鏡を使ってもてあそんでいるうちに、その効果に驚く。さらには、鏡とレンズを使った装置で女中部屋を覗くことを始めるのである。こうした趣味から、逗留した旅館でも仕掛けを組み立て、浴場を観察してみることにする。

「といって私は何も裸女沐浴の図が見たかった訳ではありません」とこの語り手は言う。人間はたったひとりきりのとき、周りにひとのいるときとはまったく別の面を見せる。この説明は「屋根裏の散歩者」の郷田三郎とも共通したものである。そして裸の人間が、鏡の前で自分の体をどう取り扱うかを見るのか、そういった興味からの覗きなので、浴室ではなく、鏡のある脱衣所を設置場所に選んだのだった。

「鏡地獄」の主人公も同様だった。彼もまた、少年期からレンズや鏡に魅了された。彼の場合は、光を反射させると文字を浮かび上がらせる鏡や、実態とは別の位置に像を結ぶ凹面鏡などに関心を寄せている。

財産のある彼は、学校を卒業すると、自宅の庭に実験室を作って、そこに閉じこもるようになった。彼はそこで、望遠鏡を使って他人の家を覗いてみたり、実物を拡大して投影する幻燈装置を作ったりしていた。「湖畔亭事件」の語り手と同じように、使用人の部屋を覗く装置を設置したりもしている。

そうした嗜好の果てに、彼が作り出したのが、鏡の部屋であった。上下左右を鏡張りにした小さな部屋に、一本の蠟燭を持って閉じこもる。彼の場合は、何かを見ること、映し出すことを突き詰めていった先に、こうした自己だけを無限に映す世界へと向かったのだ。鏡の生み出す現象に惑溺していった彼は、鏡を使ったさまざまな効果を試していく。そして最後に、究極的な鏡の世界へと入ってしまうことになるのである。

レンズや鏡への興味は、作者である乱歩本人のものでもある。乱歩は随筆「レンズ嗜好症」(『幻影の城主』などに収録)で、少年時代のことを書いている。節穴を通って入ってきた光が、部屋にあったレンズによって、畳の目を拡大して天井に映した。その恐怖と魅力が乱歩の光学的な興味を決定づけたのだった。

また、「楽屋噺」(『乱歩随想』などに収録)では、「屋根裏の散歩者」を書いていた時期に、療養中の父が暮らす三重の山中で行者から見せられた、文字の浮き出る鏡についても書いている。「鏡地獄」の冒頭で触れている鏡である。

このように、少年期の興味から直近の生活の中で見たものまで、乱歩の小説には多くのものが反映しているのだ。

初期の作品だけでなく、中期の短篇「押絵と旅する男」でも、双眼鏡が重要な役割を果たす。この小説の語り手は、魚津に蜃気楼を見に行った帰りに、汽車の中で老人に出会う。老人は精巧な押絵の額のようなものを持って旅をしているのだった。

その老人は、明治時代の浅草での出来事として、双眼鏡とその押絵とをめぐる物語を聞かせる。老人の少年時代、浅草十二階に登った兄が、そこから双眼鏡を通してわずかな時間だけ見ることのできた女に心を奪われてしまう。兄は浅草に通って双眼鏡を覗き続け、ついにその女にたどり着く。単に遠くを見る道具として双眼鏡を登場させるのではなく、見世物の覗きからくりや、双眼鏡を逆さにして見ることなど、視覚的な装置の使い方が意味を持つ小説である。

こうした視覚を中心として展開される物語が、乱歩作品の重要な特徴のひとつである。だが、見たものがすべて真実とは限らない。特に何かを通して見た場合には。いくつかの作品では、見たことが逆に混乱の起源ともなっているのだ。いかに事実とは異なるものを見せていくか、それを工夫し続けたのが乱歩の小説だったともいえるだろう。

次回は明智小五郎について見ていきたい。

大衆向け長篇の路線を乱歩がつかんでいく「魔術師」を中心に取り上げる。

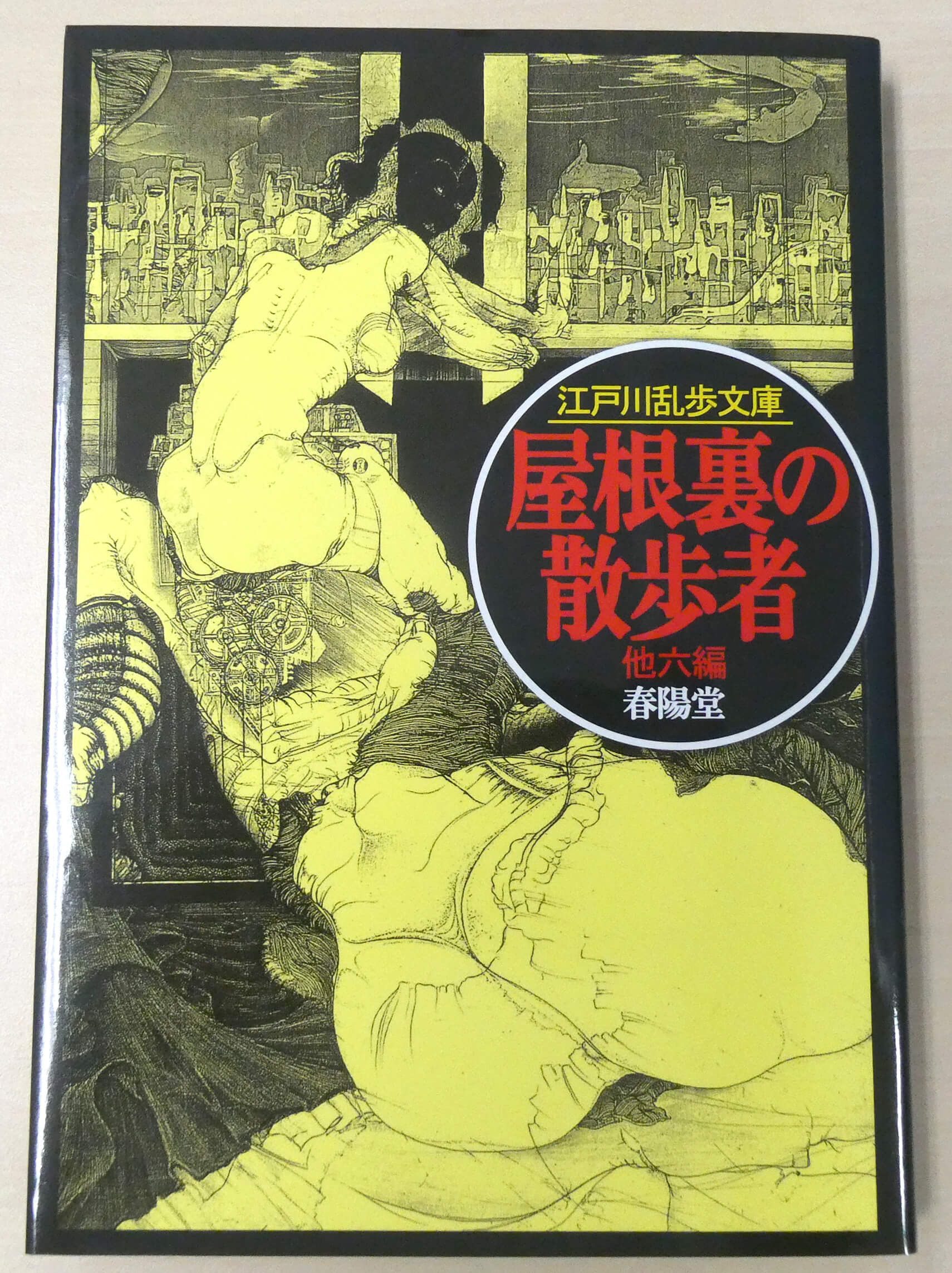

1973年神奈川県生まれ。日本近代文学研究者。専門は日本の探偵小説。立教大学大学院在学中の2003年より江戸川乱歩旧蔵資料の整理、研究に携わり、2017年3月まで立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの学術調査員を務める。春陽堂書店『江戸川乱歩文庫』全30巻の監修と解説を担当。共著書に『怪人 江戸川乱歩のコレクション』(新潮社 2017)、『江戸川乱歩 幻想と猟奇の世界』(春陽堂書店 2018)、『江戸川乱歩新世紀-越境する探偵小説』(ひつじ書房 2019)。