第1回 猫が猫を叱る

──文芸雑誌『新小説』と漱石との出会い

大谷大学助教 服部 徹也

1905年1月、『ホトトギス』に掲載された『吾輩ハ猫デアル』によって、夏目漱石は一躍時の人となる。同年7月9日、春陽堂が刊行する文芸雑誌『新小説』はさっそく漱石に注目し、本多嘯月(本名:直次郎)を派遣して談話筆記をとっている。折からの連戦連勝に沸く日露戦争が終結したなら、日本にどのような新しい文学が興るのか──「戦後之文壇」と題したコーナーに漱石の談話「戦後文界の趨勢」が掲載された(『新小説』1905・8)。並み居る文芸雑誌のなかで、漱石の談話を掲載した最初期のものの一つだった。1年後、同誌(1906・9)は漱石の小説『草枕』を掲載することに成功し、同作と『坊っちやん』(『ホトトギス』1906・4)、『二百十日』(『中央公論』1906・10)を収めた単行本『鶉籠』(春陽堂、1907・1)以降、漱石の主要な作品の単行本を次々と出版していくこととなる。そうして生まれた美しい本たちについては、連載に先立って川島幸希氏へのインタビューが公開されているのでご覧いただきたい。

【図1】『吾輩ハ猫デアル』上巻。橋口五葉による扉絵

編集主任後藤宙外の批評眼

今回注目したいのは、『新小説』に漱石の『草枕』が掲載されるまでの時期だ。当時、同誌の編集主任は後藤宙外(本名:寅之介)が担っていた。残念ながら、宙外と漱石との間にどのような交流があったのかを知る手がかりはほとんど残されておらず、近年、一通の書簡が発見されたにとどまる(*1)。 しかし、宙外が漱石に早くから注目していたことは想像に難くない。宙外は「同糅録」(『新小説』1906・2)で『吾輩は猫である』を「昨年の創作壇に於ける一異彩を放つた好著」と取り上げ、「清新な奇警な観察と鋭利な諷刺」を賞賛すると同時に、「この人の滑稽は口を開いて哄笑するのではなく、(略)寂しい渋い考へ笑ひである」と指摘した。当時は、連載全11章のうち第8章(苦沙弥と落雲館との騒動が、金田の差し金であったことを猫が知る)までが『ホトトギス』に掲載され、第5章までを収録した単行本『吾輩ハ猫デアル』(大倉書店・服部書店、1905・10)が橋口五葉による豪華で美しい造本とともに話題を集めていた頃であった(図1)。連載が完結しないうちに、笑いの裏にひそむ知性と寂しさを嗅ぎ取っている点に、批評家としての宙外の鋭いセンスを感じさせる。

この3ヵ月後、同じ『新小説』(1906・5)にとある奇妙な文章が掲載される。それは、「カーテル、ムル口述、素人筆記」と署名された「猫文士気焔録」なる文章だ。

天国からやってきた猫文士

筆記者としてクレジットされている「素人」とは、ロンドンへ留学する漱石と同じ船に乗ってベルリンへと留学したドイツ文学者藤代禎輔の雅号である。では、カーテル・ムルなる「猫文士」とは何者か。冒頭を読んでみよう。

此頃日本の文壇で夏目の猫と云ふのが、恐ろしく幅を利かして居ると、今は天国に居る吾輩の耳にも聞えたから、或る方法を以て其著書を見た所が、表題に「吾輩ハ猫デアル」とあつて下の方に夏目漱石著と出て居る。シテ見ると猫の名が夏目漱石と云ふのであらう。妙な猫名もあるものだと考へながら中を開けて見る(略)序文を読んで見ると夏目漱石とは人間の名前で、此名前の持主が猫に仮托て著したものゝ様に見せ掛けて居る。けれども吾輩の鋭い眼で看破して見ると、これは人の物を我物顔に済まし込む人間慣用の猾手段であることが見え透いて居る。(略)自分の著したものをソツクリ人間の名前で出版されて、黙つて居る奴があるものか。猫善しにも程がある。著作権侵害の談判でも開いて閉口まして遣るが宜い。

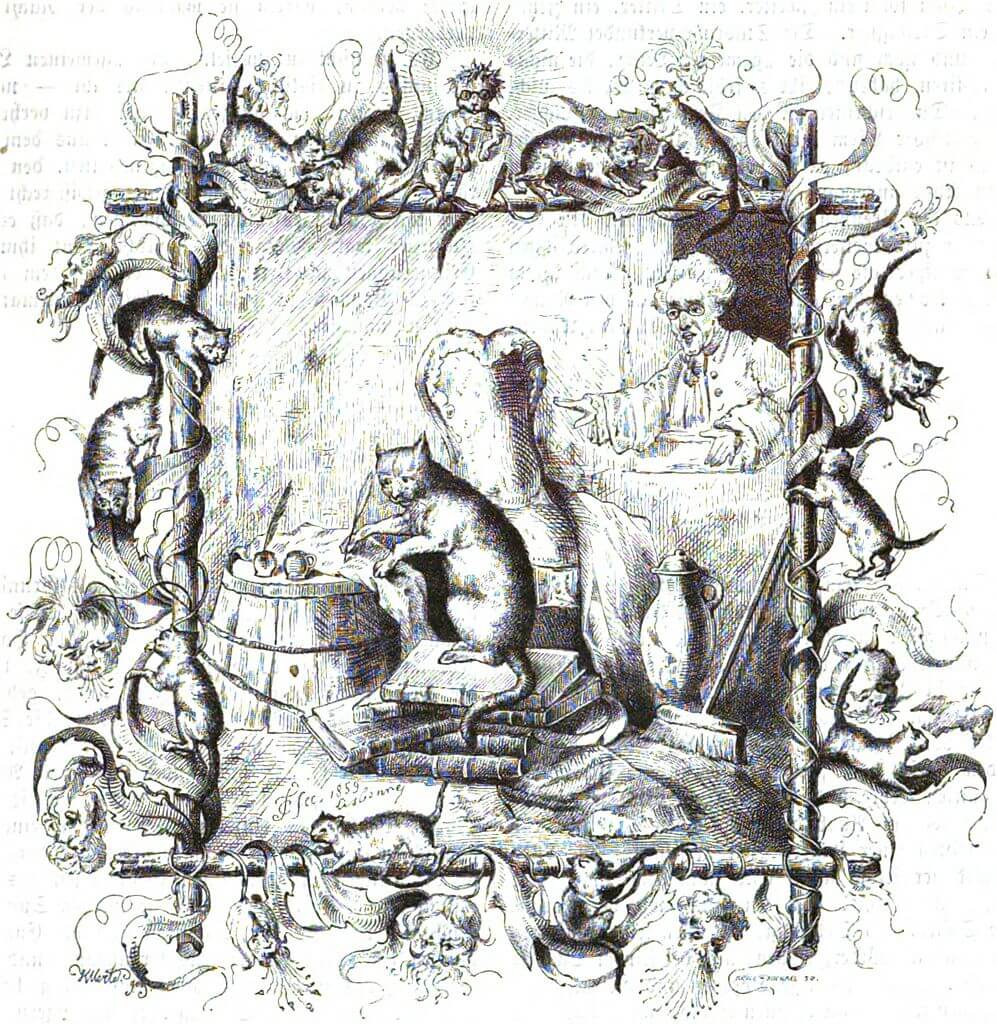

このように、天国から藤代に働きかけて、夏目の猫に語りかけるのがムルという牡猫だ。彼は人語を解し、書物を読み、かつて自身の回想録を書いたのはいいものの(図2)、その回想録の出版を行なったホフマンという詩人の創作だと世間に思われてしまった。しかし自分は実在するのだ、とムルは訴える。E・T・A・ホフマン(1776-1822)の作品『牡猫ムルの人生観』には、編集者を名乗るホフマン名義で、印刷者の不注意のためムルと音楽家クライスラーの伝記がまぜこぜになってしまった旨の断り書きがある。むろんこのお断り自体がフィクションの印だ。

【図2】カーテル・ムル、生前の執筆風景

但少し気に喰はぬのは、まだ世界文学の知識が足らぬ為めかも知れぬが、文筆を以て世に立つのは同族中己れが元祖だと云はぬばかりの顔附をして、百年も前に吾輩と云ふ大天才が独逸文壇の相場を狂はした事を、おくびにも出さない。若し知て居るのなら、先輩に対して甚だ礼を欠いて居る訳だ。現に吾輩等はチークが紹介してロマンチックの大立物となつた「長靴を履いた猫」を斯道の先祖と仰いで、著書の中で敬意至れり尽せりだ。

自分だって、さらなる先輩をリスペクトしたんだぞ、という口吻である。先輩猫へのリスペクト

しかも夏目の猫は他の先輩猫には言及していたのだ。連載第2回(第2章)では「吾輩も此頃では普通一般の猫ではない。先づ桃川如燕以後の猫か、グレー(*2)の金魚を偷んだ猫位の資格は充分ある」とか「日本のスタンランが好んで我輩の似顔をカンヷスの上に描く様になつたら」などという(『ホトトギス』1905・2)。それなのにムルには言及がないわけだから、怒るのももっともだろう。ちなみにトマス・グレー(1716-1771)は金魚鉢に落ちて溺れて死んだ愛猫を詩にうたい、T・A・スタンラン(1859-1923)は猫が脱出するかわりに金魚鉢が割れて金魚が憐れな最期を迎えるイラストを描いた(図3)。

【図3】スタンラン「ある金魚の悲惨な最期」(1884)

(第2回につづく)

【註】*1 2017年5月12日、あきた文学資料館の発表によると、同館が所蔵する1911年1月5日付の宙外宛漱石書簡が従来知られていなかった資料であることが中島国彦氏の指摘により判明したという。内容は、春陽堂を退社した宙外を励ますもの。現在刊行中の『定本 漱石全集』に収録された。

*2 初出では「クーパー」となっており、単行本で訂正。

【図版の出典】

図1:西山純子『橋口五葉──装飾への情熱』(東京美術 2015)。

図2:ウィキメディア・コモンズより引用(22:45, 30 November 2015)。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kater_Murr_(Freya_07-1867_S_165_Ferdinand_v_Portugal).jpg

図3:«Horrible fin d’un poisson rouge», Le Chat noir, n°121, 3 mai 1884. フランス国立図書館デジタル図書館Galicaより転載。Source gallica.bnf.fr / BnF https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10552246/f3.item

┃この記事を書いた人

服部 徹也(はっとり・てつや)

1986年、東京生まれ。大谷大学任期制助教。著書に『はじまりの漱石──『文学論』と初期創作の生成』(新曜社)、共著に西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える──批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』(ひつじ書房)など。

服部 徹也(はっとり・てつや)

1986年、東京生まれ。大谷大学任期制助教。著書に『はじまりの漱石──『文学論』と初期創作の生成』(新曜社)、共著に西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える──批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』(ひつじ書房)など。