身投げした私を画にかいてください

──春陽堂念願の漱石作品『草枕』

大谷大学助教 服部 徹也

驚異のスピード執筆の秘密

1905年7月9日、談話筆記を取りに漱石の家を訪ねた本多嘯月は、その後度々漱石の家を訪れては春陽堂から著書を出版させてもらいたいと頼み続けた。『新小説』の編集部だけではなく、作家との契約交渉の担当でもあったのだ。漱石没後に嘯月が回想するところによると、漱石はなかなか出版を承諾しなかったものの、ようやく『新小説』への執筆を引き受け、「その代り、さう毎日せがみに来ては不可ない、今日一週間後に来い、七日間の間に書いて遣る」と言ったらしい(*1)。書簡類をみると、1906年7月26日に書き始め、8月9日に完成させている。8月3日に嘯月は原稿の催促に訪れ、その日のうちに暑中見舞いとして春陽堂から角砂糖一缶が届いたというから、催促に来た日から数えて1週間のうちに仕上げるという意味での発言が、嘯月の記憶のなかで7日間で執筆したことに置き換わってしまったのだろう。15日間で仕上げたこのペースは、のちに『草枕』、『二百十日』(『中央公論』1906・10)とともに、記念すべき春陽堂初の漱石本『鶉籠』(春陽堂、1907・1)へ収められることになる『坊っちやん』(『ホトトギス』1906・4)が10日足らずで書き上げられたことに次ぐ驚異的なスピードである。その秘訣とは何だろうか。

漱石は「人工的感興」(『新潮』1906・10)という談話のなかで、イギリスの作家たちがどのような場所でどんなスピードで作品を書いているかを紹介したあと、インスピレーションは待っていても必ずしも出てくるとは限らないのだから、自ら気が向くように仕向けること、名付けて「人工的インスピレーション」が大事だという。では具体的にはどうするか。「古人今人の別なく他の書いた書物を読めば、よんで居るうちに、幾多の暗示は求めずして胸中に湧いて来るものである。創作をやらうと思つてこゝ迄漕ぎつけるのは、別に苦労も心配も入らぬ、自然に出来る」、そしたら筆をとればよい、と。

……本気で言っているのだろうか。漱石は本気らしい。読めば読むほど、すらすら書けるのだと高浜虚子や鏡子夫人にも話していた。とくにこの時期、ジョージ・メレディス(1828-1909)やヘンリー・ジェイムズ(1843-1916)を読みふけり、その描写の精細さに学ぼうとしていたようだ(*2)。『草枕』の主人公が行なう精細な女性描写や風景描写は、後世の画家たちを大いに刺激するほどであった。

身投げする女たちの絵巻

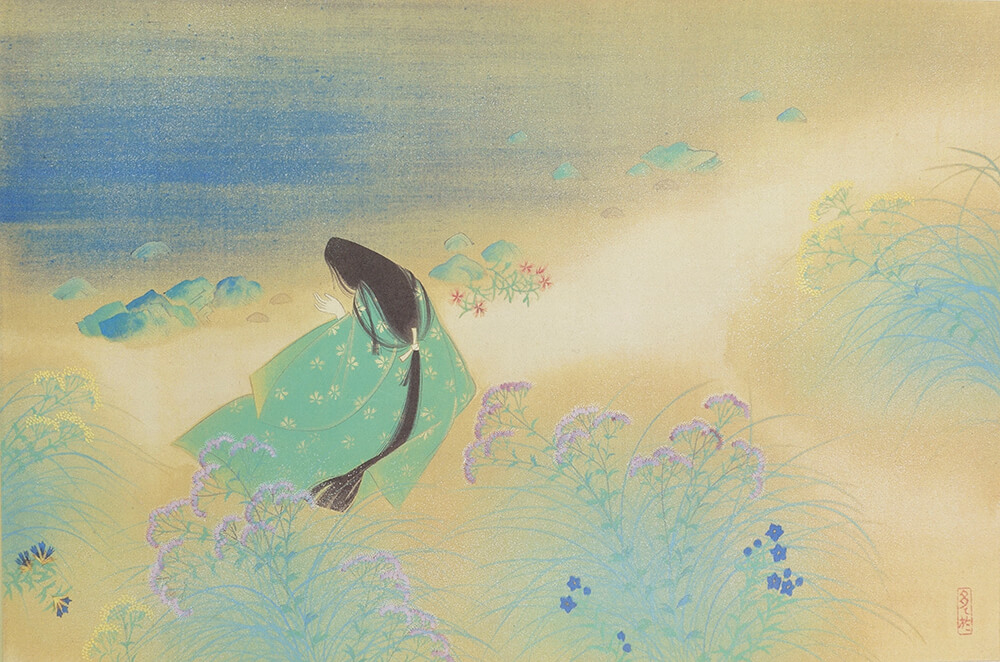

1926年、松岡映丘(1881-1938)は門下生26名とともに、『草枕絵巻』を制作する。そこに描かれた名場面を取り上げながら、『草枕』のあらすじを確認しておこう。

『草枕』は、西洋画を専門とする画工が山越えの旅をして、那古井村の温泉宿に逗留するあいだ、夫と離縁して嫁ぎ先から戻ってきた志保田那美という美しい女性との交流を通して、理想の絵画の構想を見つけ出していく物語である。画工は旅の間、「非人情」という態度で他人に接することを心がける。感情の渦に巻き込まれてしまわぬように、他人の心のなかを詮索せず、画のなかの人物、舞台の上の人物が動いているのだとみなして距離を取るというのだ。しかし、そうした試みはどうも成功しそうにない。那美と対面する前から、作品には不吉な影が落ちている。

作品冒頭、画工は山道の茶屋で世間話をするうちに、那美の嫁入りの様子を耳にする。那美が振袖を着て、髪を高島田に結い、馬に乗って桜の咲いた山道をいく(図1)。その黒髪に、「桜の花がほろほろと落ちて」まだら模様のように映える。

図1 服部有恒「馬上の花嫁」(『草枕絵巻』第一巻)

是は駄目だと、折角の図面を早速取り崩す。衣装も髪も馬も桜も一瞬間に心の道具立から奇麗に立ち退いたが、オフェリヤの合掌して水の上を流れて行く姿丈は、朦朧と胸の底に残つて、棕梠箒で煙を払ふ様に、さつぱりしなかつた。空に尾を曳く彗星の何となく妙な気になる。(『草枕』第二章)

図2 Sir John Everett Millais, Ophelia, 1851–2ⒸTate

村に古くから伝わる「長良の乙女」の伝説は、2人の男性に求婚されてどちらとも決めかね、哀れな歌を残して川へ飛び込んだ女性の物語だった(図3)。

図3 吉村忠夫(多々於)「長良のをとめ」(『草枕絵巻』第一巻)

図4 山本麻佐之〔丘人〕「水の上のオフェリア」(『草枕絵巻』第二巻)

図5 浅見松江「志保田の嬢様の悲恋」(『草枕絵巻』第三巻)

引用を織り込んでつくりあげる「胸中の絵画」

『草枕』の身投げする女たちのイメージが、さまざまな既存の文学や芸術からの引用によって成り立っていることは度々指摘されてきた。「長良の乙女」は『万葉集』にみられる「日置長枝娘子」や「菟原処女」の伝説、それに基づいた謡曲『求塚』からの影響がいわれるし、鏡の池の伝説も『万葉集』における松浦佐用姫伝説をふまえた謡曲「松浦鏡」からの影響が指摘されている(*3)。そうした古い伝説を織り交ぜて、吸血鬼のように妖しくきらびやかな美女を現代風に蘇らせる趣向は、まさにミレーたちラファエル前派が得意としたことでもあった(*4)。そうした引用の織物として完成するのが、作品の最後で画工の胸中に完成する絵画の構想である。といっても、その絵画がどんなものか、読者は目をつぶり、想像を凝らしてみるしかないのだが。

ところで、漱石が『草枕』を15日間で書き終えた後すぐに取りかかったのは、東京帝国大学文科大学英文学科での講義に用いる原稿の作成だった。夏休みが終わると漱石は、1906年9月27日に「18世紀英文学」講義のアレキサンダー・ポープ(1688-1744)論を再開する。のちにこの「18世紀英文学」講義中に、漱石は『草枕』などの自作解説を行なうことになるし、講義録は『文学評論』(春陽堂、1909)として出版されることになる。次回は『文学評論』についてみていこう。

(第3回につづく)

【註】*1 本多嘯月「夏目先生と春陽堂と新小説其他」(『新小説臨時号 文豪夏目漱石』1917・1)

*2 服部徹也『はじまりの漱石―『文学論』と初期創作の生成』(新曜社、2019:182-184)

*3 上田正行「『草枕』再論:テキストの織物」(『島大国文』1993・3)

*4 尹相仁『世紀末と漱石』(岩波書店、1994)

【参考文献】

川口久雄「漱石『草枕』と映丘『草枕絵巻』」(『草枕絵巻』岩波ブックセンター信山社、1986)

【図の出典】

図1・図3~図5 松岡映丘ほか『草枕絵巻』(岩波ブックセンター信山社、1986)。原本は奈良国立博物館蔵。

図2 https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506 CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported)

┃この記事を書いた人

服部 徹也(はっとり・てつや)

1986年、東京生まれ。大谷大学任期制助教。著書に『はじまりの漱石──『文学論』と初期創作の生成』(新曜社)、共著に西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える──批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』(ひつじ書房)など。

服部 徹也(はっとり・てつや)

1986年、東京生まれ。大谷大学任期制助教。著書に『はじまりの漱石──『文学論』と初期創作の生成』(新曜社)、共著に西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える──批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』(ひつじ書房)など。