第4回 夏目漱石『彼岸過迄』―「洋杖」は「ステッキ」なのか?

清泉女子大学教授 今野真二

夏目漱石の『彼岸過迄』は明治45(1912)年1月2日に『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』とに発表され、休載になった日(大阪では2月14日、東京では3月1日)以外は毎日、同年4月29日まで118回にわたって連載された。1月2日から連載が開始されたのは、1月1日に「彼岸過迄に就て」が掲載されたからであろう。そこには次のようにある。『彼岸過迄』といふのは元日から始めて、彼岸過迄書く予定だから単にそう名づけた迄に過ぎない実は空しい標題である。かねてから自分は個々の短篇を重ねた末に、其の個々の短篇が相合して一長篇を構成するやうに仕組んだら、新聞小説として存外面白く読まれはしないだらうかといふ意見を持してゐた。

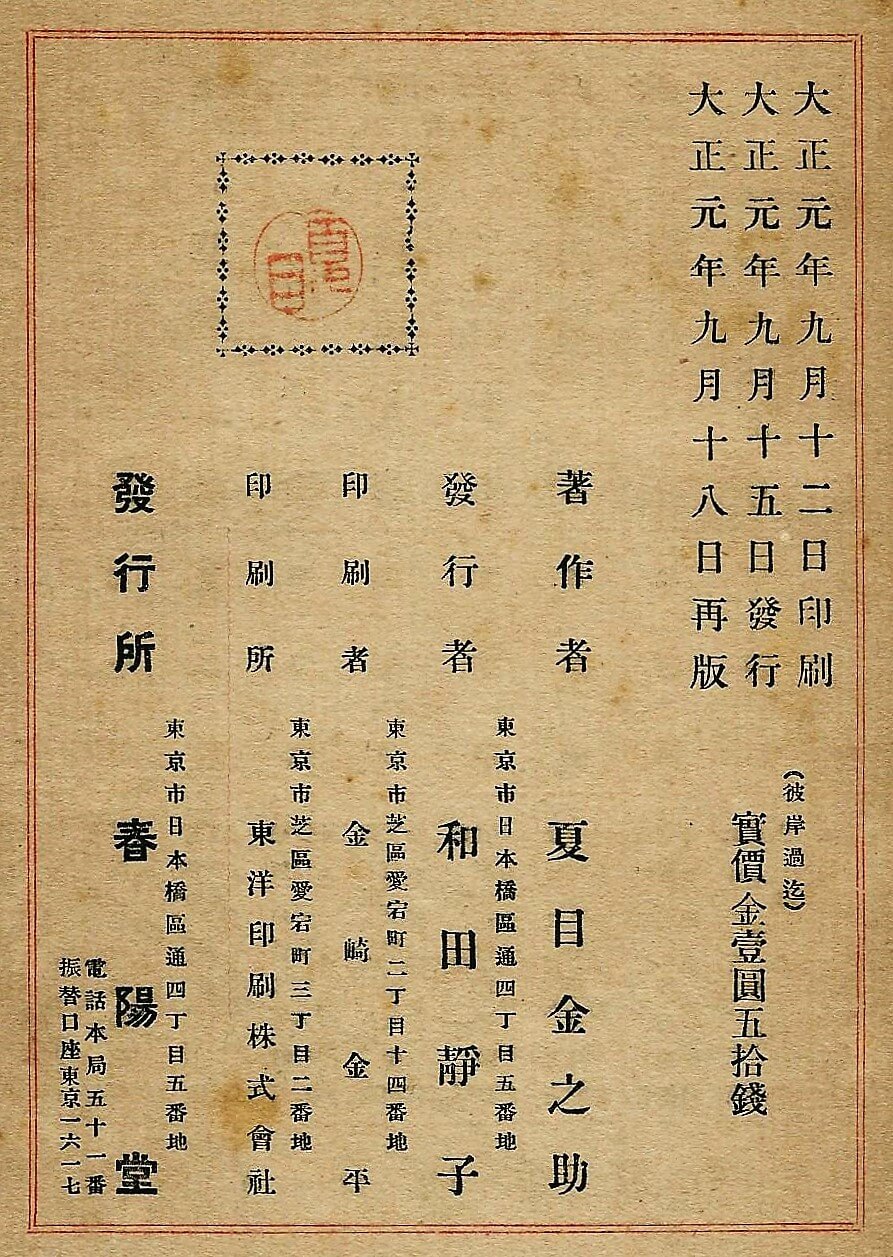

上記のように、『彼岸過迄』は「一 風呂の後」「二 停留所」「三 報告」「四 雨の降る日」「五 須永の話」「六 松本の話」「七 結末」の短篇に分かれている。【図1】に筆者が所持する本の刊記を示した。「大正元年九月十五日」に初版が発行されている。新聞連載終了の5ヶ月後には単行本として出版されており、漱石の人気のほどが窺われる。【図1】は同年「九月十八日」発行の再版であるが、わずか3日で再版が発行されたことになる。『漱石全集』第27巻(岩波書店、1997年)の「単行本書誌」には「二版・三版は、初版と同じ紙型を用いた重版である」(490頁下段)とある。

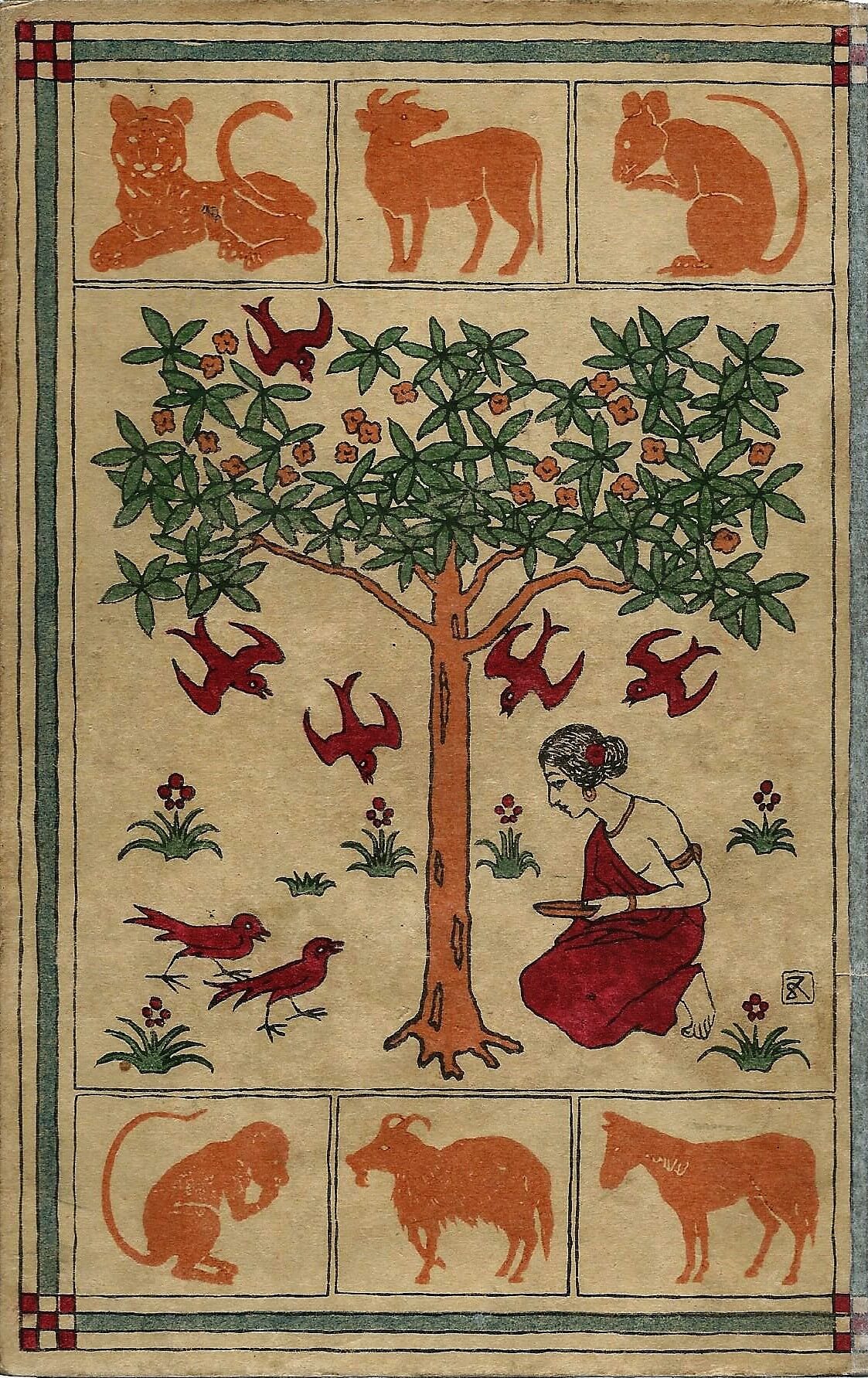

【図2】は表紙、【図3】は裏表紙であるが、装幀は橋口五葉(1881~1921)。表紙の上部右から子・丑・寅、裏表紙の上部に卯・辰・巳、表紙下部に戻って午・未・申、裏表紙下部に酉・戌・亥と続いている。

橋口五葉は東京美術学校(現在の東京藝術大学)西洋画科予備課程甲種に入学、翌年には本科に入る。同学年の選科に和田三造、2年の選科には青木繁、熊谷守一らがいた。明治38(1905)年には東京美術学校を首席で卒業する。同年『吾輩ハ猫デアル』の装幀を依頼されその後『行人』まで、漱石の著作17冊の装幀をつとめる。漱石が当時の『朝日新聞』小説欄の組版にあわせて1行19字詰めにした「漱石山房」の原稿用紙をデザインしたのも五葉だ。この原稿用紙の版木、紙型が神奈川近代文学館に蔵されている。

表紙見返しには「此書を/亡児雛子と/亡友三山の/霊に捧ぐ」とある。「雛子」は明治44(1911)年11月29日に急逝した漱石の五女で、「四 雨の降る日」の「宵子」には雛子が投影されていると思われる。「三山」は池辺三山(1864~1912)のことで、『大阪朝日新聞』『東京朝日新聞』の主筆を歴任し、漱石を朝日新聞に入社させた人物だ。

本文より注目した箇所を引用する。

手紙の文句は固より簡単で用事以外の言葉は一切書いてなかつた。今日四時と五時の間に、三田方面から電車に乗つて、小川町の停留所で下りる四十恰好の男がある。それは黒の中折に霜降の外套を着て、顔の面長い脊の高い、瘠せぎすの紳士で、眉と眉の間に大きな黒子があるから其特徴を目標に、彼が電車を降りてから二時間以内の行動を探偵して報知しろといふ丈であった。敬太郎は始めて自分が危険なる探偵小説中に主要の役割を演ずる一個の主人公のような心持がし出した。(二十一:130頁)

「探偵」という語が動詞として、あるいは「探偵小説」という名詞として使われている。『日本国語大辞典』の見出し「たんていしょうせつ」には「*漫罵〔1893〕〈北村透谷〉「奇異を旨とする探偵小説にあらざれば以て慰藉を与ふることなし」*秘密〔1911〕〈谷崎潤一郎〉「コナンドイルや涙香の探偵小説を想像したり、光線の熾烈な熱帯地方の焦土と緑野を恋ひ慕ったり」」と、二つの使用例が挙げられている。北村透谷「漫罵」は『彼岸過迄』よりも前の使用例ということになる。つまり、漱石が『彼岸過迄』を書いた頃にはすでに「探偵小説」という語が使われていたことがわかる。 彼は或男を探偵しつつ、又或女に探偵されつつ、一時間余を此処に過ごしたのではなからうか。(二十八:158頁)

また本書では、漢字列「浪漫的」に「ロマンチツク」と振仮名が施されている。これはまあわかる。ほかに外来語が振仮名として施されている例として、「洋杖」「給仕」(三十二:172頁)などがある。「キュウジ」という漢語を使って「ボーイ」という外来語を書いたということだ。しかし、「洋杖」はどうだろうか。『日本国語大辞典』は「ようじょう」を見出しとして挙げ、『朝野新聞』明治23(1890)年9月12日と『風俗画報』34号(1891年)の記事を使用例として示す。これらには振仮名が施されていないので、「洋杖」が「ヨウジョウ」という語として書かれたものである可能性はある。「ある」というよりもそのようにみるのが「筋」だ。一方で、『日本国語大辞典』が見出し「ステッキ」の使用例として示している『朝日新聞』明治14(1881)年11月13日の記事では、「洋杖」に「ステッキ」と振仮名が施されている。そのことからすると、振仮名はないが『朝野新聞』『風俗画報』の記事も、「ステッキ」として書かれた可能性もありそうだ。

こんなことを考えながら本を読むのは「一興」なのか「興ざめ」なのか。

(※レトロスペクティブ…回顧・振り返り)

【新刊】『乱歩の日本語』(春陽堂書店)今野真二・著

乱歩の操ることば──その“みなもと”と、イメージとの“結びつき”を探る書。

明治27 年に生まれ昭和 40 年に没した江戸川乱歩は、明治~大正~昭和期の日本語を操っていたことになる。テキストとそこに書かれた日本語を分析することで、推理小説作家乱歩のあまり知られていない側面を描き出す 。

「新青年」「キング」などで連載した初出の誌面も多数掲載した、これまでにない乱歩言語論。

乱歩の操ることば──その“みなもと”と、イメージとの“結びつき”を探る書。

明治27 年に生まれ昭和 40 年に没した江戸川乱歩は、明治~大正~昭和期の日本語を操っていたことになる。テキストとそこに書かれた日本語を分析することで、推理小説作家乱歩のあまり知られていない側面を描き出す 。

「新青年」「キング」などで連載した初出の誌面も多数掲載した、これまでにない乱歩言語論。

┃この記事を書いた人

今野 真二(こんの・しんじ)

1958年、神奈川県生まれ。清泉女子大学教授。

著書に『仮名表記論攷』(清文堂出版、第30回金田一京助博士記念賞受賞)、『振仮名の歴史』(岩波現代文庫)、『図説 日本の文字』(河出書房新社)、『『日本国語大辞典』をよむ』(三省堂)、『教科書では教えてくれない ゆかいな日本語』(河出文庫)、『日日是日本語 日本語学者の日本語日記』(岩波書店)、『『広辞苑』をよむ』(岩波新書)など。

今野 真二(こんの・しんじ)

1958年、神奈川県生まれ。清泉女子大学教授。

著書に『仮名表記論攷』(清文堂出版、第30回金田一京助博士記念賞受賞)、『振仮名の歴史』(岩波現代文庫)、『図説 日本の文字』(河出書房新社)、『『日本国語大辞典』をよむ』(三省堂)、『教科書では教えてくれない ゆかいな日本語』(河出文庫)、『日日是日本語 日本語学者の日本語日記』(岩波書店)、『『広辞苑』をよむ』(岩波新書)など。