新星、文壇に登場す──芥川龍之介と『新小説』

流通経済大学准教授 乾英治郎

この連載では、芥川と春陽堂との関りについて、作家としての軌跡を辿りつつ、解説していく(全5回)。

『新小説』からの文壇デビュー──「芋粥」の頃

1916(大正5)年、芥川龍之介は友人宛の書簡の中で、「この頃は元気がいい」と報告した後に、次のように書いている。

その元気のいい勢で 新小説へ小説をかくのを引うけてしまつた 今では少し後悔してゐる だから当分東京ははなれられない いやでも約束の期日までにかいてしまはなければならないから 不安と勇気とを代る/\感じてゐるがどつちかと云ふ(と)不安の方が多い 九月の特別号に出る筈だ

井川恭宛書簡、1916・6・29付(推定)

大学卒業直後の芥川龍之介(1916年)

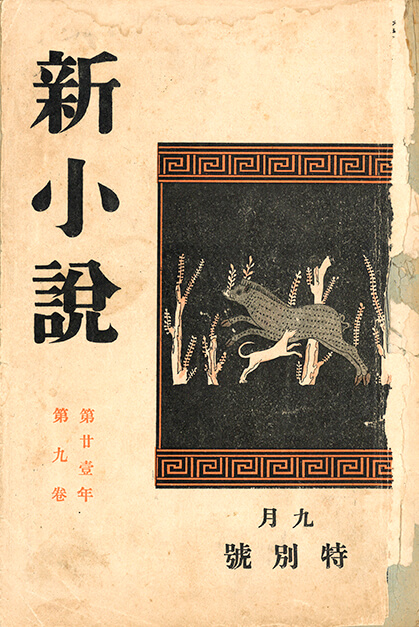

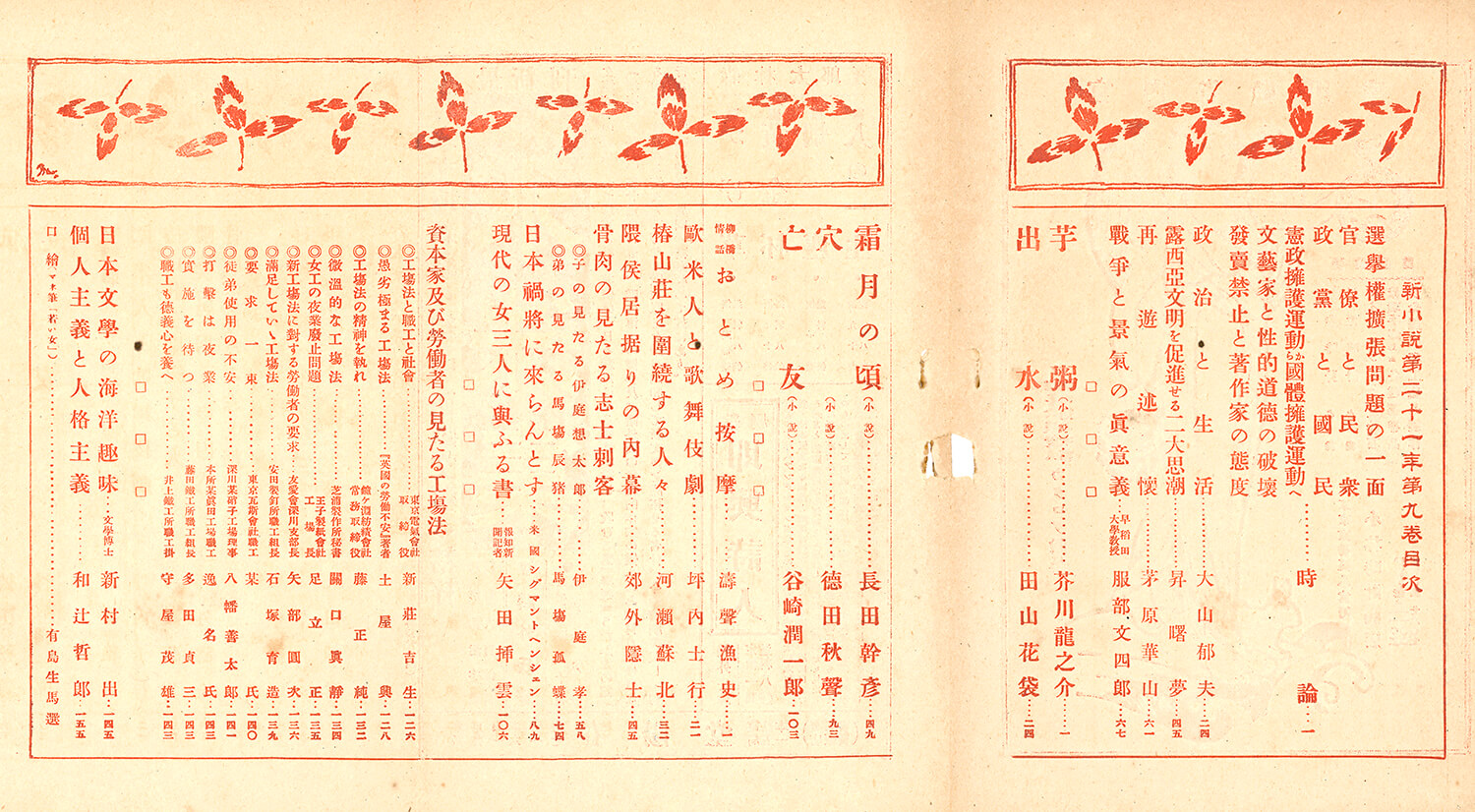

『新小説』は春陽堂が1896(明治29)年に創刊した文芸雑誌である*1。明治・大正期を通じて数多くの著名作家が寄稿した一級の文芸誌であると同時に、新人作家の登竜門としての役割も担っていた。

芥川に白羽の矢を立てたのは、編集主任であった田中純と、顧問の鈴木三重吉である。三重吉は漱石門下の小説家で、児童文学雑誌『赤い鳥』(1918年創刊)を主宰したことで知られる。芥川は『赤い鳥』に創刊号から参加し、「蜘蛛の糸」「杜子春」などの名作を次々と発表していくのだが、それはまた後の話である。

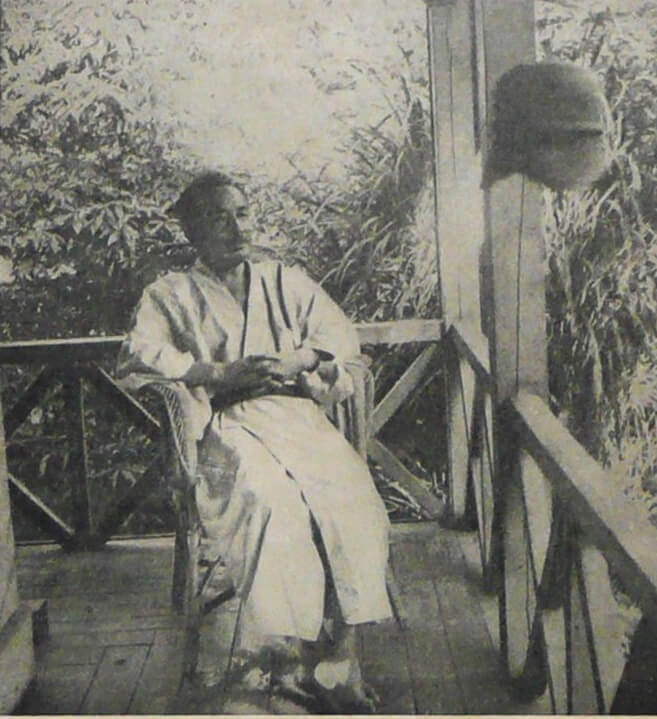

『新小説』編集顧問だった鈴木三重吉(写真は1917年頃)

夏目漱石さんが激賞してゐるといふのであつたから、誰にも異議はなかつた。間もなく小説が出来上がつて、編輯所まで持って来てくれた芥川君は、まだ学生服を脱いだばかりで白絣の着流しがまるで身につかないやうな白面の青年であった。(中略。芥川と話した田中は、その教養の幅と深さに驚く)。ともかくも文壇の空に、一つの新しい星が現はれたという印象を受けたのは事実であつた。

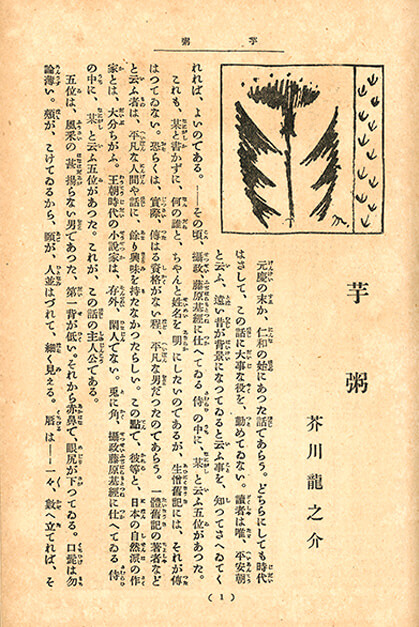

この時、芥川が書き上げたのが、「芋粥」である*2。「羅生門」(『帝国文学』1915・11)、「鼻」(『新思潮』1916・2)と同様、『今昔物語集』に取材した短編小説で、芥川にとっては商業誌(ひいては文壇)デビュー作でもあった。芥川が知人たちに宛てた書簡から執筆の軌跡を辿ると、冒頭部分にあたる原稿12枚に9日間をかけ、残りの約40枚は7日間で一気呵成に書き上げている。初めて任された大舞台に臨んで、〈摑み〉となる導入部は特に慎重に筆を進める芥川の姿がうかがわれる。

芥川龍之介「芋粥」が掲載された『新小説』(大正5年9月号、春陽堂書店)の表紙(左)、「芋粥」冒頭頁(右)、目次(下)

やがて、芥川の元には『中央公論』『新潮』といった有名雑誌からの原稿依頼が相次ぎ、一躍大正文壇の寵児となっていく。しかし、その最初の一歩を標(しる)した記念すべき雑誌は、春陽堂の『新小説』だったのである。

師・夏目漱石との別れ──「枯野抄」

「芋粥」脱稿の翌日、芥川は親友・久米正雄と共に千葉県一の宮海岸に出かけ、九月上旬まで滞在している。後に妻となる塚本文に求婚の手紙を書いたのも、この地である。

その間に、夏目漱石から複数の書簡を受け取っている。最初の一通には、「勉強をしますか。何か書きますか。君方は新時代の作家になる積でせう。僕も其積であなた方の将来を見てゐます。どうぞ偉くなつて下さい」と書かれていた(1916・8・21付)。文中「君方」とあるように、久米との連名宛であるが、温情のこもった文面に、芥川が大いに励まされたことは想像にかたくない。これ以外にも、漱石は「芋粥」の感想や丁寧なアドバイスを芥川に書き送っている(1916・9・2付)。

晩年の夏目漱石(早稲田南町・漱石山房にて)

1916(大正5)年12月9日、夏目漱石は病没する。「明暗」連載途上での急逝であった。当時、横須賀海軍機関学校の英語教員として鎌倉に住んでいた芥川は、訃報に接して急いで上京し、葬儀に参列した。塚本文(同月、正式な婚約者となる)に、「僕はまだこんなやりきれない悲しい目にあつた事はありません」と書き送っている(同12・13付書簡)。知遇を得てから約1年で、芥川は生涯の師を失ったのである。

1918(大正7)年10月、芥川は「枯野抄」という小説を『新小説』に発表している。松尾芭蕉の臨終の場に集う門弟たちの心情を、ややシニカルな視点で描いた短編である。芥川は自作解説の中で「先生の死に会ふ弟子の心持といつたやうなものを私自身痛切に感じてゐた」ことを、執筆動機の一つに挙げている(「一つの作が出来上るまで」『文章倶楽部』1920・4)。芭蕉臨終の場面に、漱石の葬儀の情景を重ねた作品と見なすことができるだろう。

同じ年(1918年)の7月に、芥川の短編小説集『鼻(新興文芸叢書)』が刊行された。漱石との因縁も深い作品を表題作に掲げたこの本は、春陽堂から出した最初の単行本である。以降、1923(大正12)年刊行の短編集『春服』に至るまで、計8冊(再刊・縮尺本などを除く)の単行本を春陽堂から上梓している。

次回は、こうした単行本について紹介してみたい。

【註】

*1 1889~90(明治22~23)年刊行の同好会雑誌に起源を持つため、「第二期」と呼ばれることもある。終刊直前に『黒潮』(1927・1~3)と改題した。

*2 当初は「偸盗と云ふ長編を書きかけたが間にあひそうもないのでやめた」(井川恭宛書簡、1916・7・25付)。「偸盗(ちゅうとう)」は、翌年『中央公論』(1917・4、7)に発表された。

┃この記事を書いた人

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。