#2「ビニール傘の男」 木滝りま

雨の日は鬱陶しいとか、気分が暗くなるとか、人は言うけれど、雨は私の味方だった。

特に6月の雨は……。その仄温かい優しさで、銀色のヴェールのように私を隠してくれる。恐ろしい魔物から私を守ってくれるのだ。

魔物とは、死神だった。毎年、6月8日の私の誕生日に必ず現れる、ビニール傘を差した黒服の男──そいつは、いつも一定の距離を置いて私のことをジッと見ている。話しかけるでもなく、近づくでもなく、ただジッと……。

これは、夢の話ではなく、現実の話である。

子供の頃、私は、いつかこの男にさらわれて地獄へ連れていかれるのではないかと怯えていた。母の目を盗んで読んだ恐怖漫画の中に、似たような風体の死神が出てくるのだ。死神は、親に愛されない子供を見つけると、地獄へ連れていってしまう。子供は、必死で愛されようと頑張るのだが、その思いが親に通じることはない。

なんともエグい内容の漫画だ。しかし私の境遇とは、少なからず被るところがあった。

私の名前は、中込未来。母が、あの有名な美容クリニックの院長、中込麗香だということは、研修医仲間はもちろん、医局員の誰ひとり気づいていない。母と私とでは、顔も雰囲気もまるで違っていたからだ。

母の顔は、整形だった。今年で56歳になるが、20歳そこそこにしか見えない若さと美貌。それが母の自慢だ。テレビでも講演会の壇上でも、「私は整形です」と母は堂々と語っている。美しさとは、もって生まれたものではなく、自ら作り出すもの──それが母の持論だった。

母は、独りで私を産んだ。父親が誰かもわからない。私が生まれる前に亡くなった、としか聞かされていなかった。

私は、生まれてこのかた母に愛された記憶がなかった。

母は、幼い私の世話をお手伝いさんに任せっきりで、病院の仕事やら、マスコミへのアピールやら、講演会やらに飛びまわっていた。

物心ついてからは、お手伝いさんに加えて、何人もの家庭教師が家に来るようになった。塾へも通わされた。その頃から、私ははっきりと悟った。母は、子供が欲しくて私を産んだんじゃない。病院の後継ぎが欲しかっただけなのだと──。

事実、母はいつも口癖のように言っていた。

「あなたは、いずれこのクリニックと何憶もの遺産を受け継ぐことになるのよ。だって私の娘は、あなたしかいないんだから」

(娘……?)

その言葉に、私は強い違和感を覚える。

(母親らしいことなんか何もしてくれたことないくせに……)

しかし私は、母には逆らえない。母の敷いたレールに従っていくことが、私という人間がこの世に存在する理由。生まれた時から母の道具に過ぎない存在と、わかっていたからだ。もしも母の思い通りにならなかったり、バグが生じれば、廃棄物として捨てられるだけ。あるいは、恐ろしい死神が迎えに来て、地獄へ連れ去られるだけ……。そう思っていた。

母のいる東京を離れて、この地方の山間にある大学の医学部に入ったことだけが、唯一、ささやかな抵抗と言えば言えるだろう。

そして幸いなことに、あのビニール傘を差した死神のような男も、この地に越してきてからというもの、私の前に現れることはなくなった。

「そろそろ午後の回診の時間だ」

「戻らないとやばいね」

1杯300円の天ぷらうどんの昼食を終えると、研修医仲間たちはバタバタと席を立つ。私も食べ終わった食器を返却口に戻して、皆の後に続き学食の外に出た。

ここは信州松本にある大学のキャンパス。校舎と大学病院とが同じ敷地内に一体となっている。病院の中にも食堂はあるが、私たち研修医は、学生時代から通い慣れたこの学食で昼食をとるのが常だった。

季節は秋。山から吹く冷たい風が白衣の裾を翻す。前方に見える大学病院の屋上には、建設中のヘリポートが見えた。キリンの首のような重機の上に、低く暗い雲が垂れ込めている。

(雨になりそうだな……)

そう思った時、研修医のひとりが言った。

「おい、今なんかポツッときたぞ」

「降りだした。急ごう」

仲間たちは、学食から大学病院へと、キャンパスの敷地内の道を駆け出していく。私も走った。その時、ふと、丸い時計のついた柱の陰に、黒い人影が立っている姿が見えた。

(……死神?)

子供の頃の恐怖が蘇る。一瞬、心臓を鷲掴みにされたような気がした。しかし二度見をした時、人影は消えていた。

(ううん。あの男のはずはない……)

私は、自分に言い聞かせる。第一、ビニール傘を差していなかったし、それに今日は、私の誕生日の6月8日でもなかった。

(きっと黒っぽい服を着た学生か、大学職員の誰かだろう)

私は、今見た男のことを、心の片隅に追いやった。

研修医の1日は長い。しかしここでの仕事は、決して嫌いではなかった。目の前のことに没頭していれば、すべてを忘れられる。母の支配から逃れて、別人になれたような気になれるのだ。

午後の回診。病棟看護師とのカンフェレンス。新規入院患者のためのサマリの作成。夕回診の後は、症例検討会の発表に向けた資料の作成。それが終わると、後片付けと担当患者の確認。そしてようやく1日が終わる。

病院を出た時、午後9時を回っていた。辺りはすっかり暗くなり、小雨がぱらついている。医局に置き傘はあったが、(この程度の雨なら大丈夫だろう)という思いが先に立ち、取りに戻ろうという気にはなれなかった。

病院の敷地を出ると、すぐ前に川が流れている。私が住んでいる独り暮らしのマンションは、この川沿いの道を10分ほど行ったところにあった。

人けのない夜の道をしばらく歩いていくと、なんだか無性に心細い気持ちになった。

雨は霧のように細かく、周囲にある僅かな灯りを吸収して銀色に光っている。まるで夢の中に降る雨のようだが、10月半ば過ぎの、雪国の町に降る雨は冷たく、どこか寂しげだった。

その時、私はふと足を止めた。銀色のヴェールの向こう側に、ぼんやり人影が見える。人影は、ビニール傘を差していた。そして黒っぽい服を身に纏っていた。

鼓動が速くなる。子供の頃に見た、恐怖漫画の1コマが蘇った。

(あの男だ……!)

毎年、誕生日に現れる、死神のようなあの男が、ついに私の前に姿を現したのだ。昼間見た黒い人影も、もしかしたら今、目の前にいるこの男だったのではないか。そんな思いがよぎった。

私は、すぐさまその場を逃げ出したかったが、足が竦んで動くことができなかった。

(……でもどうして? 誕生日でもないのに……)

私は、男を凝視しながら思った。怖いのに、なぜだか男から目を逸らすことができない。

すると、どうしたことだろう。

男は、私に向かって近づいてきたのだ。今までそんなことはなかったのに……。

距離が近づくごとに、男の風貌がはっきりとわかる。男は、痩せていた。目は落ち窪み、頬骨は突き出ている。全体的に青黒い肌色で、漫画に出てくる死神そのものの姿だった。

「こんばんは……」

男は、声をかけてきた。私は恐怖で固まったまま、何も答えられない。すると、男は、私が怯えていることに気づいたのだろう。少し悲しそうな顔になった。

「突然、すいません……こんな風に声をかけられて、さぞや驚かれたでしょうね。でも決して怪しい者ではありません。私は……」

男は、それだけ言うと、言葉を詰まらせる。そしてとてつもなく懐かしいものを見るような目で、私をジッと見つめた。その目の奥にある光は、意外にも優しかった。

「私……あなたのこと知ってます」

私は、ようやく口を開いた。

「6月8日の誕生日に、いつも私のところへ来てましたよね?」

「気づいていましたか……」

「いったいあなたは、何者なんですか?」

男は沈黙した。どう答えていいのか考えあぐねている……そんな様子だった。

「私は……君の父親です」

長い沈黙の後、男は衝撃の事実を告げる。私は、驚きに目を見張った。

「で、でも……父は亡くなったと、母からは聞いています……」

すると、男は俯きながら答える。

「父親と言っても……精子を提供しただけの関係です。頼まれたんです。君のお母さんに」

「母に?」

「君に会うことも、話しかけることも、禁じられていました。でもどうしても成長した君の姿が見たくて……」

男は、毎年、私の誕生日に、母の目を盗んでやって来た。そして話しかけるでもなく、一定の距離を置きながら、私の姿を、ただ眺めていたという。

この時、頭の中でカチリと音がした。子供の頃から感じていた霧のような思い、私を恐怖に陥れた男の正体が、今、わかったのだ。男は続ける。

「……本当は一生、名乗るつもりはなかったんです。ただ、私の目に映る君の姿がいつも寂しそうだったので……」

声をかけずには、いられなかった、と男は言った。その目には、涙が光っていた。

「お父……さん?」

私は、思わずつぶやく。男は一瞬、微笑んでから、慌てて首を振った。

「父親を名乗る資格もない男です。今日は、お別れを言いにきました。君に声をかけるのは、これが最初で最後です。でも忘れないでください。君の成長を見守り、心から気にかけていた人間が、ここにひとりいたということを……」

男はそれだけ言うと、手にしたビニール傘をそっと私の手に握らせた。

そしてそぼ降る雨の中へと消えていった。

男が亡くなったという知らせが、波照間島の診療所から届いたのは、12月も半ばに入った寒い朝のことだった。男は、その診療所の医師だったらしい。知らせてくれたのは診療所の看護師で、末期の膵臓がんだった、と手紙には記されていた。

独り暮らしの部屋の玄関には、男がくれたビニール傘がぽつんと置かれている。父親を名乗ったその男の、唯一の愛の証だった。

あの日以来、私は雨の降る夢を見なくなった。

┃家族のかたち 丸山朱梨×木滝りま

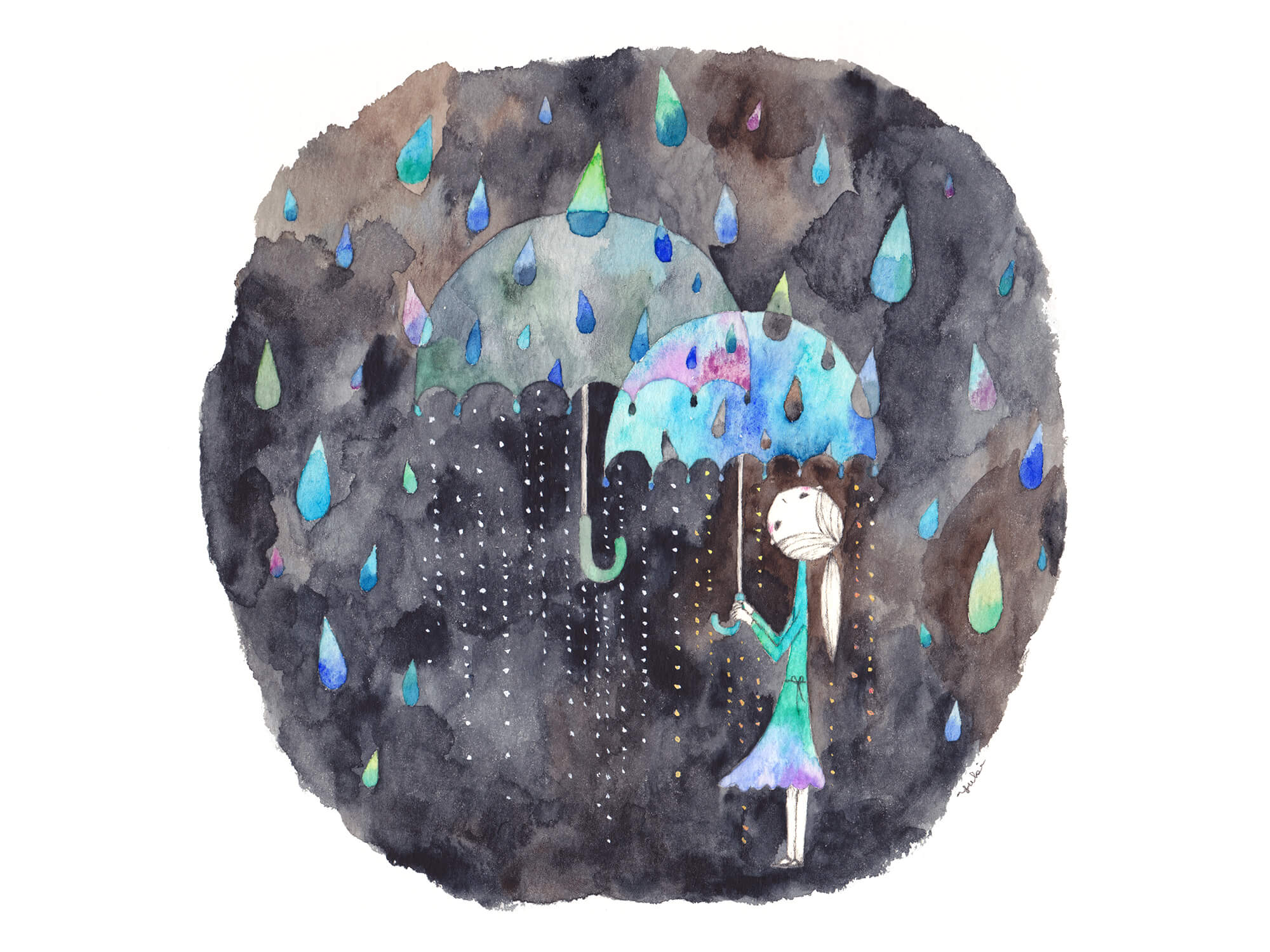

ふたりのシングルマザーが、短歌→小説と連詩形式でつむぐ交感作品集。歌人の丸山朱梨と、脚本家の木滝りま。それぞれの作品から触発された家族の物語は、懐かしくも、どこか切ない。イラストは、コイヌマユキによる描き下ろし作品。

┃この記事を書いた人

小説/木滝りま(きたき・りま)

茨城県出身。脚本家。小説家。自称・冒険家。大学生の息子がいるシングルマザー。東宝テレビ部のプロットライターを経て、2003年アニメ『ファイアーストーム』にて脚本デビュー。現在、脚本を担当するドラマ『運命から始まる恋』がFODにて配信中。https://www.and-ream.co.jp/kitaki-rima

短歌/丸山朱梨(まるやま・あかり)

1978年、東京都生まれ。歌人。「未来短歌会」会員。小学校5年生の息子がいるシングルマザー。https://twitter.com/vermilionpear

イラスト/コイヌマユキ(こいぬま・ゆき)

1980年、神奈川県生まれ。イラストレーター。多摩美術大学グラフィックデザイン学科非常勤講師。書籍の装幀やCDジャケットなど多方面で活躍。「Snih」(スニーフ/“雪”の意味)として雑貨の制作も行う。https://twitter.com/yukik_Snih

茨城県出身。脚本家。小説家。自称・冒険家。大学生の息子がいるシングルマザー。東宝テレビ部のプロットライターを経て、2003年アニメ『ファイアーストーム』にて脚本デビュー。現在、脚本を担当するドラマ『運命から始まる恋』がFODにて配信中。https://www.and-ream.co.jp/kitaki-rima

短歌/丸山朱梨(まるやま・あかり)

1978年、東京都生まれ。歌人。「未来短歌会」会員。小学校5年生の息子がいるシングルマザー。https://twitter.com/vermilionpear

イラスト/コイヌマユキ(こいぬま・ゆき)

1980年、神奈川県生まれ。イラストレーター。多摩美術大学グラフィックデザイン学科非常勤講師。書籍の装幀やCDジャケットなど多方面で活躍。「Snih」(スニーフ/“雪”の意味)として雑貨の制作も行う。https://twitter.com/yukik_Snih