南條 竹則

第2回 尾崎紅葉とお萩餅【前編】

妖艶な美女や姫神、お化けや幽霊、妖術師や悪僧、粋な芸者や男伊達、女俠まで活躍する万華鏡さながらの泉鏡花の小説を読んで、作中の誰が何を食べていたなどとあげつらう閑人は、日本広しといえども筆者くらいのものだろう。

けれども、鏡花が書いた文章は、飲食という観点から見ても多彩で、中々興味が尽きない。

今回はひとつ、お萩の話をしようと思う。

けれども、鏡花が書いた文章は、飲食という観点から見ても多彩で、中々興味が尽きない。

今回はひとつ、お萩の話をしようと思う。

その中で、お萩餅のことは恩師紅葉との関わりで語られる。

御存知の通り、鏡花は東京に出て尾崎紅葉の弟子となり、横寺町の紅葉の家に書生として住み込んだ。その時、尾崎夫人手製のお萩を食べた話を、「雑記」中の一篇「入子話」という随筆に記している。

それによると──

横寺町で、お彼岸にお萩が出来た。──故柳川春葉が来て玄関に加はつた頃、折ふし小栗も遊びに来て居た。其処へ奥さんの綺麗なお手際で、つぶし餡のが三づつ……(518頁)

ここでちょっと解説を入れさせていただくと、鏡花は──明治時代の書生がよくしたように──玄関わきの一間にいて、客の取次などをしていた。そこにもう一人、柳川春葉が加わったというのだ。言うまでもなく、この春葉も、そのあとに出て来る「小栗」、すなわち小栗風葉も紅葉の弟子である。奥さんはかれらのために、自分たちが食べるのよりも一段と大きいお萩をこしらえてくれた。

さて、その場にいた三人の弟子のうちで──

柳川は酒に於ては、後年相撲取の谷の音、剣山なんどと丼鉢で渡り合ふほどの下地があるし、小栗と来ては、最う其頃からお花見酒のちびちび上戸と言ふ曲ものなんだから、二人とも食べ切れないで、速かに陣を引いた。(519頁)

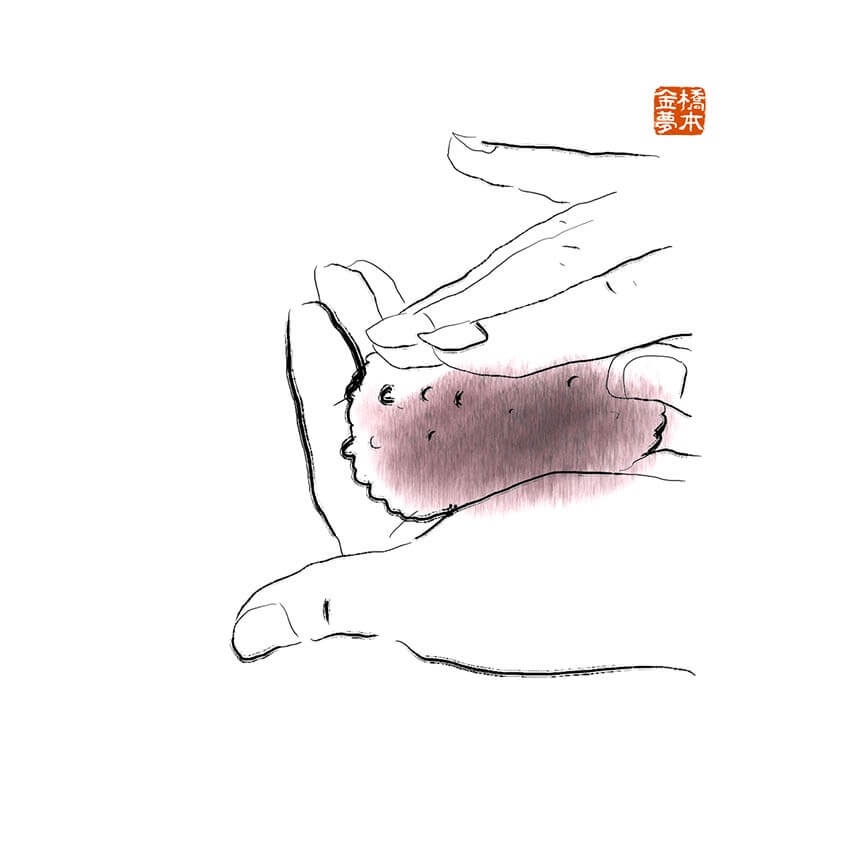

ところが、「黒地の友染のお羽織に、紅い襷がけ」の奥さんが、おかわりをなさいと勧める。鏡花は「お声がかりに、何と拙者はもつ立尻で、木皿を出して、此へ二つ。」とお代わりをいただいた。彼は春葉と風葉が残したお萩も一つずつ平らげた。自分の分は三つだから、合計五つ、さらに二つのお代わりで、「前後七つと、もの凄く頂戴して、而して自若としてまだ足りない。」。さすがにこれは話題になった。

のちに、小栗風葉が鏡花と割前で飲んだ時、酒の修行がいまだしの鏡花に、風葉は「お萩の手際でぐツと遣れ」などと言って、からかったのである。

この随筆を書いている時点でも──

今でも、芝へ御年頭の折などは、奥さんがお銚子を下さりながら、「おかさねなさい──お萩はいかが。」と微笑んでお言葉がある。(519頁)

とあるから、尾崎夫人もビックリしたのであろう。「いや、萩の餅そのものよりも、おあんばいが好かつたのであらう、何しろ甘かつた。」と鏡花は弁解するように言う。七つ食べても物足りなかった彼は、その後、自分の家で心ゆくまでお萩を堪能しようと考えた。

──世帯を持つた初めての秋の彼岸に、さあ、本懐は此の時、と其の時の倍掛けぐらゐ、両手に一つ漸と据るほどの大きさなのを、註文によつて、家内がクスクス遣りながら拵へたが、頬張る鰌の鮨ではないが、此は見たばかりで、ひどく参つた。然うだろう、ぼた餅の大杯。(519頁)

昔読んだ水木しげるの漫画に、ネズミ男が座布団ほどもあるホットケーキを食べる場面が出て来たが、なんだかそれを思い出す。

※引用文は『鏡花全集』岩波書店(第二刷)巻二十八により、それぞれの引用の後に頁を記す。ただし漢字を新字体に改め、ルビを一部省略し、反復記号の表記を変えた。次回以降も、また泉鏡花の作品に限らず、引用はこのやり方でさせていただきたい。

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)