南條 竹則

第6回 刺身を食わない話【後編】

泉鏡花の黴菌恐怖症と生魚の関係について、もう一つ気になるのは鮨のことだ。

鏡花の小説には時々、夜の屋台の食べ物屋が出て来る。蕎麦あり、今は見られぬ屋台の洋食なるものあり、そして鮨──

たとえば、「星の歌舞伎」附記には、仕立屋が夜、屋台の鮨で「赤貝の紐を一つ余計に退治た所為か、いつになく寝苦しい」(岩波版『鏡花全集』巻十六、423頁)というくだりがある。わたしとしては、夜の屋台で赤貝の鮨が食べられたとは羨ましいが。

この夜鷹蕎麦ならぬ夜鷹鮨屋を東京の夜の点景として鮮やかに描いているのは、「玄武朱雀」という短篇である。

寒い冬の午前一時頃。

棟割り長屋のそばの辻に鮨の屋台が出ている。

立ち食いだ。

屋台の蔭に小さな床几が置いてあって、その前に火鉢がある。店の亭主が休むところらしいが、今は客がそこに坐って温まっている。

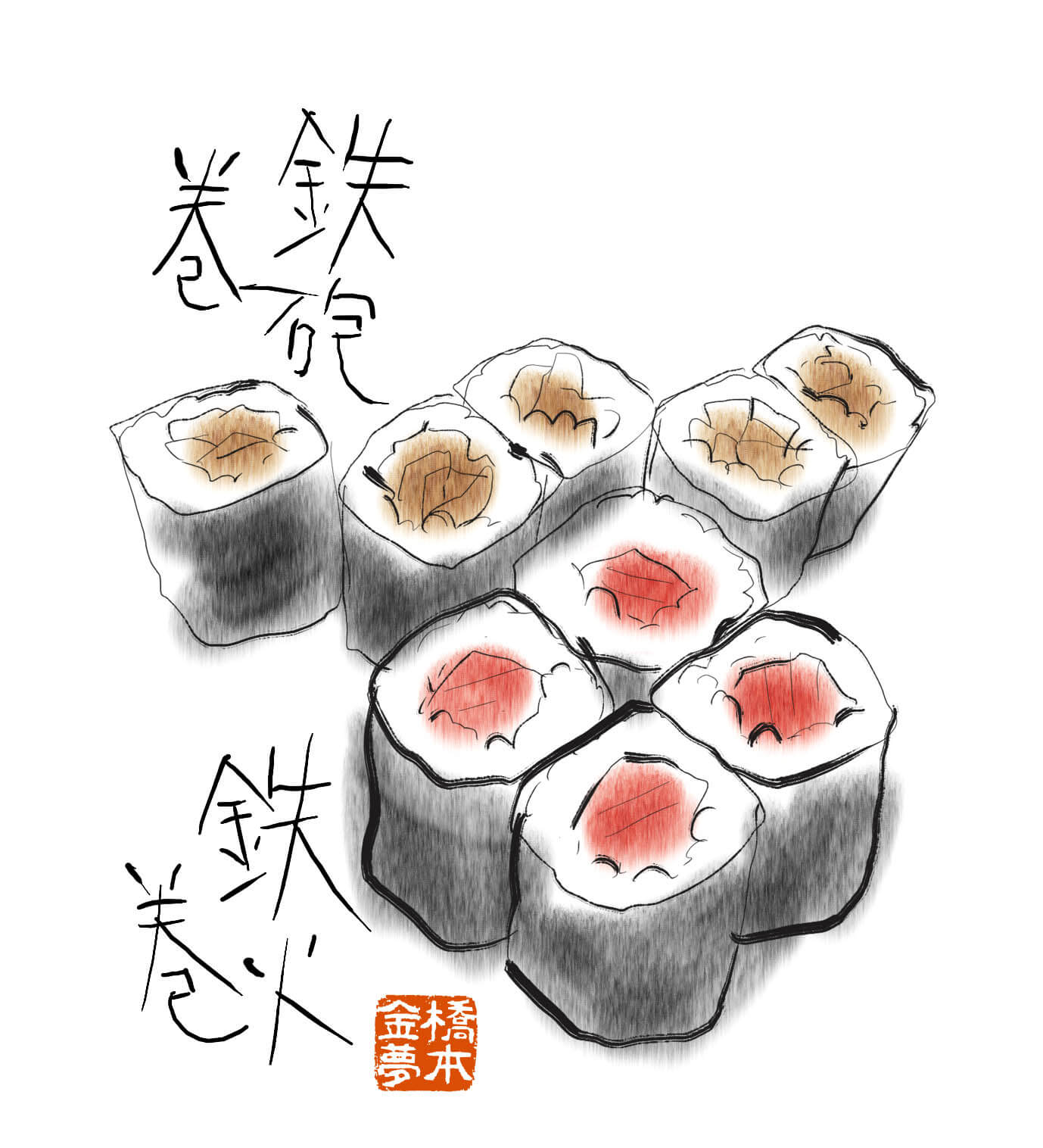

その客は歳の頃二十八、九の品の良い男で、じつは長屋のそばの二階家に住む貴賀という文学士なのだ。亭主は彼と話しながら、鉄砲巻すなわち干瓢の海苔巻をつくる。

「へい、へい、御贔屓に有難う存じます。いえ、こう申しちやあ我慢のやうに聞えますが、全くでさ。番太の菓子を召食つた舌でなくツちやあ私等が鮨を食つちやあ下さりません。

何しろ屋台店で汚うがすからな、砂だらけだとばかりで、門構の中に住まつてようといふ旦那方は、振向いても見ちやくれません。田舎ものでさ。」

と小手に腕力を入れて、拭巾をぐいと緊め、海苔を巻いている屋台店の鮨屋の亭主は、片頰に笑を含んで上を向いた。(岩波版『鏡花全集』巻三、615頁)

珠の言葉の端々から、貴賀学士が好きなのだとわかる。火鉢の前にうつむいて隠れていた貴賀が番茶を勧めると、珠は含羞んでそれを飲む。

口からむらむらと立つ白い湯気は渦いて、屋台店の片隅に束ねてある真蒼な根笹を掠めて、この寒月の大路の屋根の下に、さも暖かさうに蔽ひかかると、冷い風が横なぐりに珠が赤らめた顔に靡いた。(同633ページ)

事実、鏡花は「やたい」と題する詩を書いている。

頰紅の

鮪、赤貝、穴子もいらぬ

露の青笹すつきりと

ぬれたがまゝの

てつか巻 (岩波版『鏡花全集』巻二十七、803頁)

2行目で、「鮪、赤貝、穴子もいらぬ」というのは、わかる。鮪、赤貝は生だから駄目だし、穴子も、煮てはあるが苦手だったのだろう。

「友禅火鉢」という作品に、根岸の名物の笹巻鮨について、こんな一節がある──

「青笹の中は、鮪に、穴子、赤貝の紐、一騎当千の伏勢ばかり、味方と思ふ海苔巻は一つもない。」(岩波版『鏡花全集』巻十七、50頁)

これが「てっぽ巻」(鉄砲巻)であれば、作者自身の食べ物の嗜好を述べた詩として、ストンと腑に落ちる。勝手に読み替えるわけにはゆかないけれども、本文に何か問題はないのかどうか、専門家にうかがってみたいところである。

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)