【第43回】

ロンリーウルフ

三浦哲郎の短編集『蟹屋の土産』(福武文庫)の巻頭の「ひとり遊び」はちょっと変わった作品。作家である「彼」(三浦自身)が夜中、寝酒をしながら電話をかける。しかし誰も出ない。それも当たり前で、信州八ヶ岳山麓の自分の別荘(「山小屋」と表現)にかけているのだ。自宅に自分も家族もいるのだから、当然ながら電話を取る者はいない。誰も出ないベルの音をブランデー片手に聞くのが、ある種「ひとり遊び」であり慰めとなるのだ。

逆上した「彼」は、電話口に出た男の正体を問いただすのだが……。まあ、結論は書かなくてもいいだろう。ちょっとミステリアスな作品である。しかし、ここで触れたいのは別の話。「彼」が夜中にそんな子供じみた「ひとり遊び」をする理由が書かれていて、そこに私も強く反応したのだった。

「日頃、絶えず胸に燃やしつづけている強い願望────できることならいまの暮らしから脱け出したい、仕事からも、家庭からも、係累からも脱け出していって、あの山小屋でひとり暮らしがしたいという、そんな願望にそそのかされて、とてもそうしないではいられなくなるからである」

ここ、わかるなあと思い、強く線を引きました。妻や家族が読めば、「なんて身勝手な」と怒るかもしれない。わかってくれよ、とも言えないし言いたくない。「ロンリーウルフ」と言えばキザになるが、もの書きなどという孤立無援の仕事をしていると、どこか無性に「孤独」を欲するところがあることだけはわかっていただきたい。

川本三郎も同じようなことを「時の過ぎゆくままに」という全国の寂れた映画館を訪ねるルポで書いている(『町を歩いて映画のなかへ』集英社)。年も押し詰まった暮れに、本来ならあれもするこれもすると妻にした約束をほっぽらかして旅に出る。

「女房の留守中に旅行に行くとメモだけ残して家を出た。旅とはどこかへ行くことではなく家と女房から逃げることである。旅のいちばんいいところはいい女に会えることでもなく、うまいものが食べられることでもなく、ひとりになれることではないだろうか」

ここのところをくどくどと説明しなければわかってもらえない人とは口をききたくない。

京橋浪花が京橋うどんに

2020年11月、関西帰省の用事があって大阪入り。大阪市内有効のチケットだったので、新大阪からすっかり変貌を遂げた大阪駅に少しまごつき、環状線に乗り換え京橋へ。

ところで大阪の環状線だが、東京の山手線とよく比較されるが、じつはまるで違うことが両方を体験して分かった。山手線は、たとえば新宿から乗車して、途中眠り込んでもまた新宿駅へ戻ってくる。乗り換えない限り、ほかの路線へ乗り入れることはない。しかし環状線はその点、危ない。「内回り」と「外回り」と分かれるが、この「内回り」が曲者だ。ホームの行き先電光掲示板を見ればわかるが、さまざまな路線が乗り入れていて、うっかり眠り込んだ日にはとんでもない地へ運ばれてしまうのだ。

たとえばこの複雑さを知らない東京人や他府県人が、「関空」へ行くためには「環状線内回り」と聞いてそうする。しかし、気づいたら奈良や和歌山だったということが起こりうる。おそらくだが、大阪駅の案内所では、この複雑さにまごつく大勢の観光客が「HELP!」と駆け込む姿が想像される。新幹線に乗るため大阪駅で、どこから乗ればと聞いて「それは新大阪駅です」というのも「あるあるネタ」だろう。大人気の「USJ」へ行く人は、くれぐれも注意が必要だ。

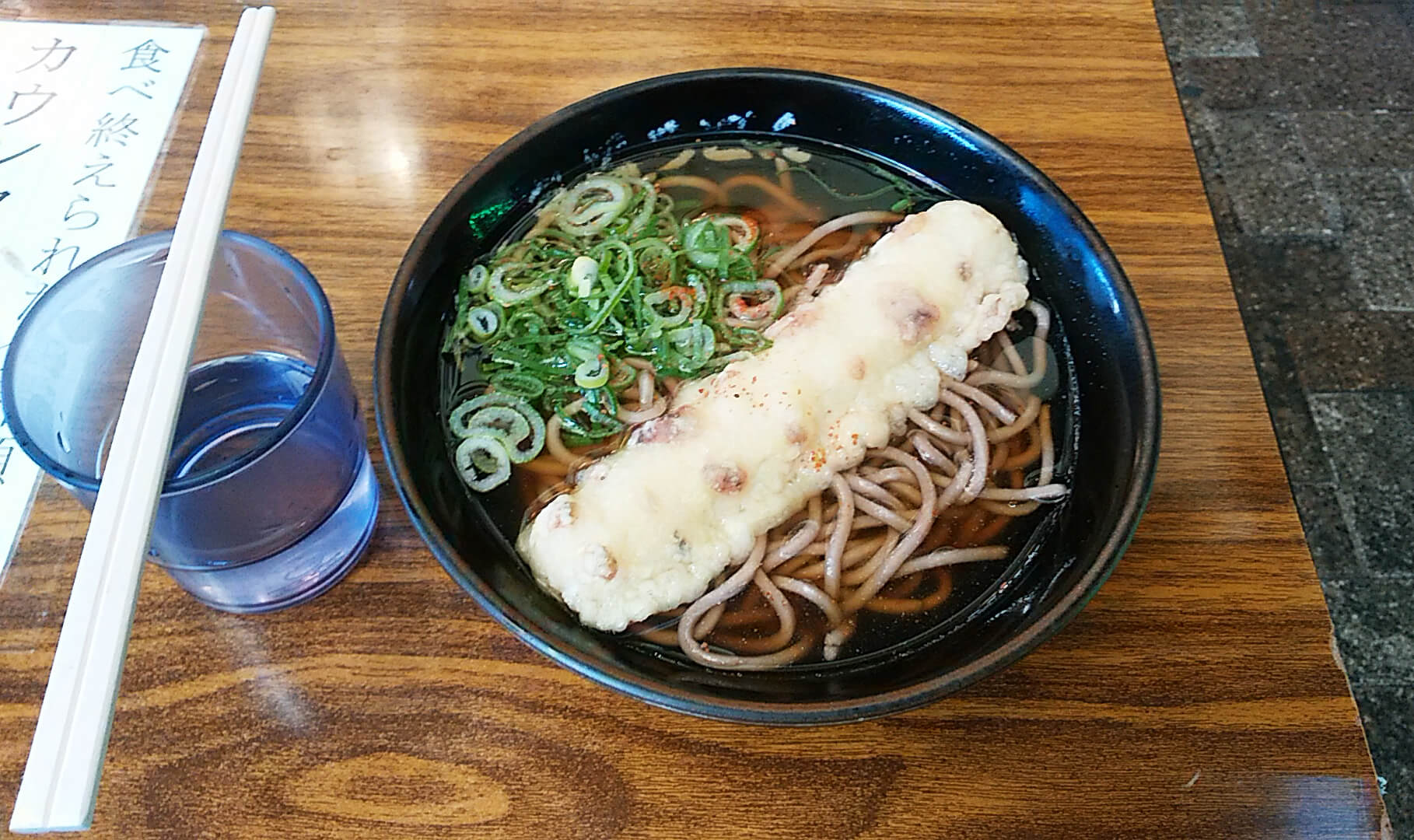

私は大阪人だったが、ほとんどが「外回り」派。つまり京阪と接続する京橋駅へアクセスするのに利用するのがほとんどで、ミナミへ行くには地下鉄を使った。大阪港エリアに向かう「内回り」には、数えられるほどしか乗車したことがない。今回も「外回り」で安心して京橋へ(ここまで間違っていないだろうな。鉄道ファンは細かなミスも許してくれないからな)。JR京橋から京阪京橋までは、ほんの少し歩く。その前に商店街入口角にある「京橋うどん」へ寄った。ここはかつて「京橋浪花」という老舗立ち食いそば店だった。おそらく大阪の立ち食い店でも3本の指に数えられる名店で、私は店頭に置かれた床几に腰かけ、何度もハフハフとすすりこんだ。

それが2014年だったかに閉店。惜しむ声がネット上を駆け巡ったが、2015年に「浪花うどん」と改名し、そのまま受け継がれて営業を再開。しかし、私はリニューアル後、まだ一度も行ったことがなかった。今回、いくつも用事はあったが、その上位に「旧浪花」再訪を置いていた。あんまりしばらくぶりなので、様子が変わっていても気づかない。私の目にはほぼそのまま昔ながらに映った。ちくわそばを注文。店頭のテーブルに席を取る。はっきり言ってそば麵うんぬんを語る店ではない。一にも二にも「出汁」である。出汁を口に運ぶツールとしてそばがある。

昆布と鰹節をたっぷり使った、やや甘めの透明感のある出汁は記憶のまま。ネギはやわらかい青ネギ。やっぱりこれだなあ、と最後のひと口まですすりあげてため息をつく。鼻水をすすりあげるところまでがこの店の味なのである。

2021年のスケジュール帳

デスクの上にしろ、外出時のバッグの中にしろ、スマホを忘れることはあってもこれは忘れないという相棒的存在が、その年のスケジュール帳である。毎年新調して、丸1年をこれと一緒に乗りきる。使いまわしの薄いアドレス帳を表紙袖のポケットに挟み、まずは1月のスケジュールを書き込む。私はかなりのアナログ派だ。

毎年、同じものの新年版を使う人もいるだろうが、私はけっこう気まぐれに、別のを買ったりする。2020年版は「無印良品」で売られていたものを使った。2021年も「無印」で購入。

新しい版を使う際、扉の白紙部分に、たいてい言葉を書きつける。詩の1行だったり、気に入った名言だったりいろいろだ。毎日、表紙を開ける時すぐ目につくのがこの言葉だ。または移動の電車の車中でもよく開くから、再びお目にかかる。これを1年繰り返せば、ほとんど暗記するぐらいになるのだが、その言葉に救われることもある。いわば、これは言葉の護符である。

古いスケジュール帳を、いまアトランダムに開いているが、たとえば2014年版にはこうある。

「人それぞれ書を読んでいる良夜かな 山口青邨」

解説は不要であろう。夜、ひとりで本を読んでいて、同じように全世界で読書している人を意識することで安心を覚える。いい句だ。

2011年は「堪忍の袋を常に胸にかけ、破れたら縫え、破れたら縫え」。これは落語「天災」に出てくるフレーズ。怒りっぽい男がいて、それを道学者がいさめるため教える文句。一歩外へ出て、人と交われば、何かと腹を立てることも多い。そんなとき、このフレーズが効いてくる。

「考えてはいけない。考えるのはソンだよと自分にいいきかせる。」

これは2018年、植草甚一日記(1970年4月10日)より。

「眠れ、眠れ、世界は存在しない。」は2010年、大江健三郎『万延元年のフットボール』の一節だ。

「そして疲れ/おもひも尽きた 暗い部屋にゆき 風のやうに眠つた」は北園克衛の詩「花」。2009年のスケジュール帳。この年には「地上とは思い出ならずや」という稲垣足穂の言葉も一緒に書き留めている。

こうしてみると、窮地に立ったり、重い気分でいる際に自分を励ますための言葉が多いようだ。そんなに苦しい日々を送っていたのか、と自分で自分のことが心配になる。元気のいい時は、こうした言葉を必要としないわけで、やはり心が弱った時にこうした言葉が必要になってくる。

2021年のスケジュール帳の扉に書きつけたのは、吉田健一の以下の言葉だ。

「時々思い出して見てそれが自分のことなんだろうっていう気がしないでもないけれど、もしその自分がまだ生きているのなら今だけで沢山で、もういないものを追ったって仕方がない。」

長編小説『瓦礫の中』にあった言葉だ。あれこれ過去のことについて思い悩むことはよくある。しかし、時間はけっして引き戻せないし、過去の自分を改めることもできない。過去の自分は、もう存在しないも同然なのだ。確かなのは、いま、この瞬間にある自分だけ。そう考えると少し気が楽になる。みなさま、よいお年を!

2021年のスケジュール帳の扉に書きつけたのは、吉田健一の以下の言葉だ。

「時々思い出して見てそれが自分のことなんだろうっていう気がしないでもないけれど、もしその自分がまだ生きているのなら今だけで沢山で、もういないものを追ったって仕方がない。」

長編小説『瓦礫の中』にあった言葉だ。あれこれ過去のことについて思い悩むことはよくある。しかし、時間はけっして引き戻せないし、過去の自分を改めることもできない。過去の自分は、もう存在しないも同然なのだ。確かなのは、いま、この瞬間にある自分だけ。そう考えると少し気が楽になる。みなさま、よいお年を!

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。