【第48回】

明瀬山と溜席の妖精

大相撲開幕の時期になると、午後3時あたりからなんとなくそわそわし始める。テレビの前にでんと腰を据え、相撲観戦が待っているからだ。2021年初場所は、白鵬と……あれ、もう一人の横綱の名前を忘れた。あ、鶴竜だ、鶴竜。両横綱休場が早々と決まったが、鶴竜にいたっては4場所連続で、名前を忘れてしまうぐらいである(わざと、じゃないですよ)。

しかし千秋楽、平幕の大栄翔が初優勝というドラマが用意されていた。優勝が決まった瞬間、思わずテレビに向かって拍手する。そんなこと初めて。よかったなあ、としみじみ思う。白鵬や鶴竜の優勝ではこうはいかない。それにしても、最後まで星の差1つで優勝を争った大関・正代とは対照的。なんとなく、のらりくらりと表情も変えない正代に対し、大栄翔は終始一貫、どうしても勝つという気迫がみなぎっていた。そうなると大栄翔を応援したくなるではないか。

ほかに、この場所で注目したのが明瀬山と宝富士で、ともに場所を盛り上げた。恥ずかしながら相撲初心者の私は、明瀬山の存在はこれまでノーマーク。「あれえ、お腹がたぷたぷのお相撲さんが出てきたぞ」と驚いていたら、あれよあれよと初日から連勝を続けた。6連勝でひょっとして、と思わせた後の5連敗、10勝を賭けた千秋楽では輝に敗れる。9勝というのが奥ゆかしい。おもしろいなあ。インタビューの受け答えもユーモラスでほっこりする。35歳という年齢は、一般社会ではまだ若いが、角界ではおっさんである。その老練さが生かされた土俵だった(と、初心者のくせにえらそうに)。

同じ9勝では宝富士にも注目。こちらも33歳のおっさんである。団子を丸めたような姿かたちで華はないが、しぶとい取り口で私は大いに魅せられた。四つに組んだ後の粘りがすごくて、けっこう時間をかけたいい勝負が観られた。今場所は、あっさり土俵を割る試合が少なくて、珍しい決まり手も出ておもしろかった。横綱不在でも十分見ごたえがあったと思う。次の場所が早くも楽しみだ。

土俵の外でこの場所、話題になったのが東の溜席。毎日同じ場所で背筋を伸ばして正座観戦するマスク美女がしきりに画面に映る。最初、私は知らないけど有名な女優かと思ったがそうではないようだ。一般人。升席などでよく目につく、ケータイで試合中に通話したり、バシバシとスマホで写真を撮るようなはしたない真似を彼女は一切しない。飲み物も口にせずトイレにも立たない(映らなかっただけかもしれないが)。凛として涼やかで美しい。彼女がいつ映るか、途中から楽しみになってきた。

気になったのは私だけじゃない。彼女の存在は関係者の間でも「誰だろう」とずいぶん話題になったそうで(一般客の押さえられる席ではない)、直接話を聞いた人もいるが「一般人ですので」と正体を明かさず、結局誰かは分らなかったそうだ。誰とはなく名づけること「溜席の妖精」。CGによる埋め込み画像かとも思ったぐらい。こんな客がいてほしいという。すでに週刊誌による正体探しの取材が始まっているかもしれないが、いやそっとしていてほしい。やはり野におけレンゲソウ、である。

「溜席の妖精」はいったい何者か? ここからは想像。おそらく有力タニマチの娘で、この春嫁ぐことになっている。最後に何かやりたいことはあるかねとタニマチの父に聞かれ、「それじゃあ、ぜいたく言いますけど、お父さん、一度通して大相撲を観戦したいんです」と由紀(勝手に名前をつけました)。「おお、そりゃいい。お安い御用だ。さっそく谷崎さんにお願いしよう」と政財界の大物で「大」のつくタニマチに電話をする。「おや、そうかい。あの由紀ちゃんがお嫁に行くかい。まだ子どもだと思ってたが、早いものだ。ふうん大相撲を通してみたいって、いい心がけだ。喜んで何がなんでも席を押さえさせてもらうよ」と谷崎。電話を切る前に「一度、由紀ちゃんに顔を出すように言ってくれよ」と告げた谷崎は、椅子から立ち上がり、感慨深く庭を見つめる。「あの由紀ちゃんがなあ……」。谷崎は若くして娘を失い、由紀を娘のように思ってきたのである。

溜席が通しで取れた報を谷崎の秘書から受けた父は、由紀に「いいかい、あそこはしょっちゅうテレビカメラに映るからね。みっともない真似をおしでないよ」。「わかってますわ、その点はだいじょうぶ」と、銀座にブティックを持つ叔母に相談して、毎日、違うワンピースを着用して席に座った。桜の咲くころには、誰かのもとへ嫁いでいるはずだ。

いや、妄想ですよ、妄想。

1917年の流行語

本格的な蔵書処分が進行中で、知り合いの古本屋さんに来てもらい、これまでに続けて4回ぐらい大量に本を売った。5回めも準備中で、うず高く本が積まれて通行不能になっていた通路が開通した。床にはみだした本もどんどん処分。1万冊近くは減ったか。

なにしろ、過去10年ぐらいは見ても触ってもいない本棚があり、それは10年間必要としなかったのだからないのも同然だと割り切り、あっさり放出することにした。惜しい本もあるが、それぐらいの荒療治をしないと、とても数万冊で埋まって身動き取れなくなった死せる蔵書は生き返らない。

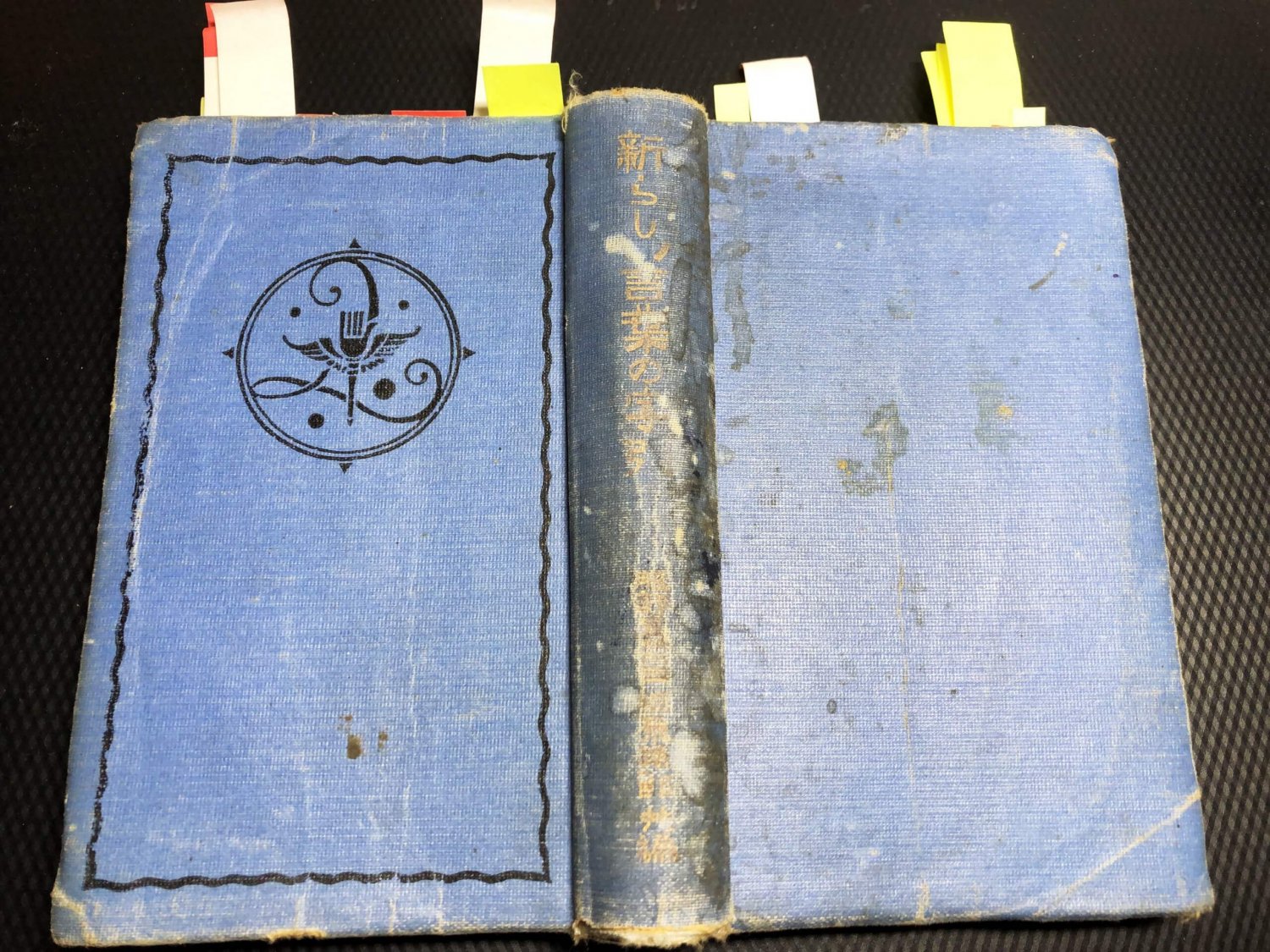

積み上げられた本の塔を崩していくのは、遺跡の発掘作業に似ている、時々、思いがけないものに出くわし、やっぱりこれは残しておこうと脇へはじく本もある。新書を一回り小さくしたサイズの服部嘉香・植原路郎『新しい言葉の字引』(実業之日本社)もそんな1冊。大正7年刊(1917年)の増補改訂版で、奥付を見ると私が所持する大正12年12月20日刊までに75版の増刷を重ねている。大正8年には23回の増刷を重ね、米粒のようなデータがびっしり並ぶ。1カ月に2回のペースでの増刷。本当かしらと疑いたくなる。

著者の一人、服部嘉香は1889年生まれの詩人、歌人、国語学者。「作文」「模範作文」の実用書を多数執筆している。500ページ超えの『新しい言葉の字引』は見出し語に簡略な説明を加える。半分以上は外来語で、そのうちほとんどが「英語」だ。大正期に日本で外来語が氾濫していたと考えられる。太平洋戦争にそれはシャッターアウトし、戦後に爆発的に蘇る。同様の「新語」の字引、解説書が氾濫する。

この本の需要が発生した大正期、たとえば1915年を『知っ得 明治・大正・昭和 風俗文化誌』(學燈社)で引くと、この年パーマネントが流行。「カフェの女給のエプロン姿があらわれる。女子学生にブルマーが普及。銀ブラという言葉が使われはじめ、米国製のチューインガムが発売」と、たしかにカタカナ言葉が多い。本が出た1917年には「外国からの遊覧客が急増してホテルが満杯になる」とある。「ガーゼ」「キャラメル」「タイプライター」「ピクニック」と外来語が定着し、一般人でも対応が求められたのである。

『新しい言葉の字引』にはたくさん付箋が貼ってある。貼ったのは私で、これを求めた頃、少し研究したらしい。外来語より、当時人々が使った「流行語」の類に目が行く。たとえば「浅草式」。現在では意味が分からなくなっているが、大正期には「野卑低級、強烈な色彩で人にあくどい(・・・・)感じを与えたり挑発的な気分を与えること」(新字新かなに改めた。以下同様)。当時の「浅草」がどのような街だったか、流行語から想像される。「新しい女」は「青い酒を飲み自由恋愛を論ず、通俗には教育あるハイカラ風の女」を指す。「アル中」は「アルコール中毒を略していう一種の新流行語」。現代の「ドタキャン」のように略して言うやり方はすでに大正期にもあった。

これ、紹介し始めるときりがない。付箋を貼った言葉を追っていくと、「ヘ」の部に「平民食堂」がある。物価高騰で貧困にあえぐ労働者階級のために作られた安価に食べ物を提供する「食堂」のことであった。解説に「その一例はドクトル加藤時次郎氏が新橋倶楽部跡に開いたのがある」。加藤は医師で社会運動家、幸徳秋水や堺利彦ら社会主義者のパトロンでもあった。食堂のほか「実費診療所」の開設にも尽力。立派な人である。先の『風俗文化誌』の1918年のページにも「芝区烏森町に平民食堂を開設。簡易食堂があらわれる」とある。

私は「平民食堂」の実物を見たことがある。北九州・門司栄町のアーケード商店街に「平民食堂」を掲げた店を発見し、写真に撮った。すでに閉店して日が経ったように思われたが、なんとも好ましいたたずまいであった。

ほか、面白いと思ったのは「思案所」。何かと思うでしょう? 解説を見ると「便所」。一種の暗号として、人前で口に出すとき「ちょっと思案所へ」と言ったらしい。山男の「キジを撃つ」に似ている。事実、トイレに入ってしゃがむとき、「思案」することが多い。これは、現代でも流行らせていいのではないか、と思った。ポエジーでもあるし。

この本の中から現代人にクイズを出すとしたら「離婚病」。大正期に離婚が流行したのか。そうではない。解説の全文を引く。

「飛行家の罹る病で空中病というのと同じことである。飛行家は常に空中から急激に地上に降下するので、結局空気の希薄な上空から俄かに降下して濃厚な空気を吸う為に、その当時は快いが、忽ちその反動として精神が曇り、神経は過激となり、態度語気は荒々しくなり、家庭の愉快も感じなくなり、淋しい孤独の生活に陥るという奇なる現象を呈する」

よって飛行家の離婚率が高い。21世紀の宇宙飛行士の離婚率はどうであろうか。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。