南條 竹則

第11回 『バナナ』の中華料理【後編】

バナナが日本人に広く愛されるようになったのは、日清戦争の結果、台湾が日本領になってからである。当時はバナナの売買で儲ける「バナナ師」なるものが現われたが、戦後台湾が外国になると、台湾出身の「新華僑」が輸入の実権を握った。

物語では、島村貞造という人物がこのバナナ師で、現在は落ちぶれたが、夢よ、もう一度と願っている。呉天童の息子龍馬はサキ子という娘が好きだったが、貞造は彼女の父親で、龍馬に頼み込み、神戸にいる龍馬の叔父・呉天源からバナナ輸入のライセンスを融通してもらおうとする。

天源はニベもなくその話を断るが、甥の龍馬にならライセンスを譲ろうと言う。

天源はある日、神戸の北京料理店「東天飯店」で、龍馬とサキ子を御馳走する。その席には天源の妻玉英と娘の淑芳も加わる。

献立は次の如し──

什錦冷盤 蠔油熊掌

扒浄魚翅 糟溜魚片

南燒烏参 烤塡鴨

砂鍋火方鶏 三不粘*

今わざと省いたけれども、原文では料理名のそれぞれに、作者が説明的なルビを振っている。それを見れば内容はおおむね推し量れるが、詳しいことを補足しよう。扒浄魚翅 糟溜魚片

南燒烏参 烤塡鴨

砂鍋火方鶏 三不粘*

まず「什錦冷盤」(作者によるルビは「ぜんさいいろいろ」)。これは説明の必要もあるまい。

「蠔油熊掌」(かきあぶらくまのて)はかつての宴会料理の花形・熊の掌だ。蠔油で風味をつけたものらしいが、調理法としては、下処理をした後にゆっくり煮込んだのだろう。

「扒浄魚翅」(ふかのひれ)は、いわゆるフカヒレの煮込みだ。「扒」は弱火でゆっくりとろけるほどに煮る調理法をいう。

「糟溜魚片」(いしもちのさけむし)は伝統的な山東料理で、薄切りにし、衣をつけて揚げた魚肉に酒粕などの調味料を加えた澱粉をからめる。「さけむし」というのは少し違うかもしれない。魚には黄魚(イシモチ)がよく用いられ、木耳が加えられる。

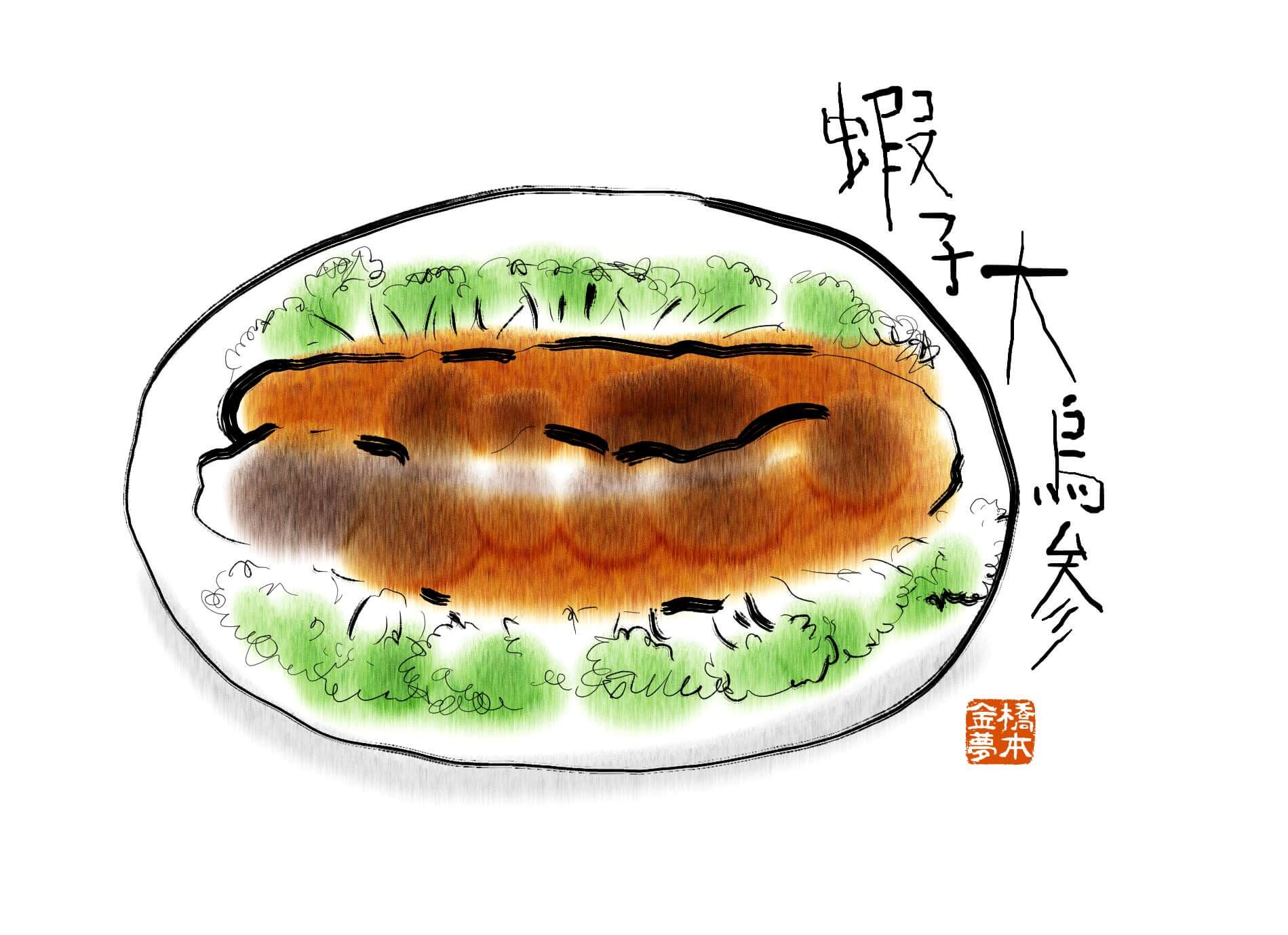

「南燒烏参」は(なまこのにもの)となっているが、料理名からもっと詳しいことがわかる。

これは「南燒」が調理法で、「烏参」が材料名だ。

御存知の通り、海参は高級食材だけれども、特に「刺参」という黒くてトゲトゲしたものが歯ごたえがあって美味とされるし、実際に美味である。これは北の海が主産地だ。

一方、「烏参」は南洋の大海参で、トゲがあまりなく、でっぷりしている。「刺参」のような調理法では旨くないため、二級品とされているが、二十世紀の初頭に上海の「徳興館」の経営者が上手な食べ方を考え出した。この海参をとことんもどし、柔らかくトロトロに煮て、川蝦の卵で味にアクセントをつける。これは「蝦子大烏参」という名菜となった。「南焼」という呼び名は、北方人がこの調理法を呼んだ呼び名で、いかにも北京の上海料理店のメニューに書いてありそうである。

「烤塡鴨」(やきあひる)は御存知、北京ダック。「烤(焼く)」が調理法で、「塡鴨」は強制肥育した家鴨のことだ。

「砂鍋火方鶏」(かわつきとりとハムにもの)の「火方」は、火腿(ハム)を方形(サイコロ形)に切ったもの。これでだしをきかせて、鶏をじっくり砂鍋で煮込む。北京は砂鍋の美味いところで、「砂鍋居」という老舗料理屋もある。

最後の「三不粘」(あぶらもち)は点心だ。「箸にも、皿にも、歯にも、粘りつかないという、油入りの暖かい餅のようなもの」とあるが、これは北京の「同和居」の名物である。ちなみに、東京では神田の「龍水楼」が昔から得意としている。

さて、この中で誰しも一番興味を惹かれるのは「蠔油熊掌」だろうが、残念ながら、本文はあまり要領を得ない。

何といっても、熊掌の味は、特別だった。どこがおいしいというよりも、滋味というのか、奥深い後味が、舌に残った。

「おでんのコンニャクみたいね」

サキ子は、それ以外に、表現の道がないので、龍馬にささやいた。(前掲書、146頁)

けれども、ともかく、北京料理を中心に、当時中国でも日本でも知られていた名菜が揃っていることがわかる。「おでんのコンニャクみたいね」

サキ子は、それ以外に、表現の道がないので、龍馬にささやいた。(前掲書、146頁)

ちなみに、『食味歳時記』の「神戸と私」によると、獅子文六は『バナナ』の連載が決まってから、取材のため神戸を訪れた。

ロースト・ビーフや穴子寿司など、美味いものを食べ歩いたことは言うまでもないが、中華料理は「牡丹亭別館」へ行き、「値段の安いので驚いた」くらいで、他はあまりまわらなかったらしい。だから、「東天飯店」の献立は横浜や東京で仕込んだものと考えて良さそうだ。

*ちくま文庫、144頁。但し、誤植があるので、『獅子文六全集』に基づいて訂正する。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)