【第51回】

谷崎潤一郎『蓼食う虫』を読む

これはまさしく「大人の小説」で堪能した。材料を吟味し、しっかりした下ごしらえを経て、料理人が腕を奮った料理、という感じであった。和食に洋食のスタイルが加わって不自然でない。目でも愛で、舌に転がして風味を味わう逸品。さすがは大谷崎である。

私は谷崎のよい読者ではない。もちろん『細雪』は読んでいる。「刺青」ほか初期作品、『春琴抄』も目を通しているし、『猫と庄造と二人のおんな』は大傑作だと思う。しかし、全体に「悪魔主義」「耽美主義」といった谷崎に貼られるレッテルが、作品に入れ込むにあたって邪魔してきた。まあ、そんなことはいい。とにかく『蓼食う虫』は大いに気に入って、新潮文庫の扉の空白部分に自分流のインデックスを作って楽しんだ。

まずはデータから。1928年12月より「大阪毎日」「東京日日」両新聞に連載された。挿絵は小出楢重。単行本は1929年に改造社から出ている。谷崎は関東大震災で被災し、1927年に関西へ移住。そこで永遠の女性・根津松子と出会う。29年に妻・千代を和田六郎(のちの大坪砂男)へ譲る話が持ち上がり、これは佐藤春夫が加わることで壊れる。つまり一連の「細君譲渡事件」が起きた。

この波乱の時期に、谷崎は『痴人の愛』『卍』『春琴抄』と作家としてピークを作る仕事をし、「細君譲渡事件」が直接反映した『蓼食う虫』もその高揚期の中で生まれた。この時、谷崎は40を少し過ぎたばかり。気力が充実した筆運びである。

斯波要と妻・美佐子がメインの登場人物で、2人の関係は冷え切り、性的交渉も絶えている。いつ離婚してもおかしくない。小学四年の息子はなんとなくその空気を察している。要は神戸の娼館に混血のルイス、美佐子には須磨に住む阿曽という恋人がいる。互いの了解のもと不倫関係にある。美佐子の愛人は阿曽という姓より、もっぱら地名の「須磨」で呼ばれ、そこに『源氏物語』を匂わせる仕掛けがあるのだろう。

ただし、この夫妻の存在感はどうも希薄だ。もと東京人の要には父からの遺産があり、会社重役の身にあるようだが、ひんぱんに出社しているふうでもなく仕事の話は出てこない。夫としても親としても愛情は感じられない。それは美佐子も同じで、映画化されれば典型的な2枚目男優と美女をあてがっておけばいい。私は何となく、池部良と淡島千景を想像しながら読んだように思う。

このカップルに代わって物語に存在感を示すのが美佐子の義父。京都に住む。「鹿ケ谷の方に隠居所を作って茶人じみた生活をしている六十近い年寄り」。親子ほど年の違う妾・お久をつねに手元におき、愛玩している。まだ性欲はあり、艶めかしい関係だ。実の娘である美佐子は父を忌避するきらいがあり、むしろ要が接近していく。この関係がおもしろい。

義父は浄瑠璃見物に凝り、淡路まで出かけたりもする。その淡路行きに要も同行し、人形芝居の面白さにはまっていく。文楽における人形と人形遣いは、そのままお久と義父の在り方を思わせる。この前代までの上方における文楽の浸透ぶりは、私など実感できないがかなりのものであった。上方落語には「軒付け」「寝床」「胴乱の幸助」と思いつくままでも浄瑠璃ネタの演目が挙げられるし、織田作之助『夫婦善哉』にも、蝶子と柳吉が素人浄瑠璃に凝り、素義大会に出る場面があった。

上方の商家の旦那衆が、現代ならゴルフに興じるように、浄瑠璃を嗜みとした。『蓼食う虫』には、やや過剰と思えるほど人形芝居への傾斜が長々と書き綴られている。文楽が分からなければ、上方の演芸も小説も、本当のところは理解できないのかもしれぬと、やや反省の日々である。

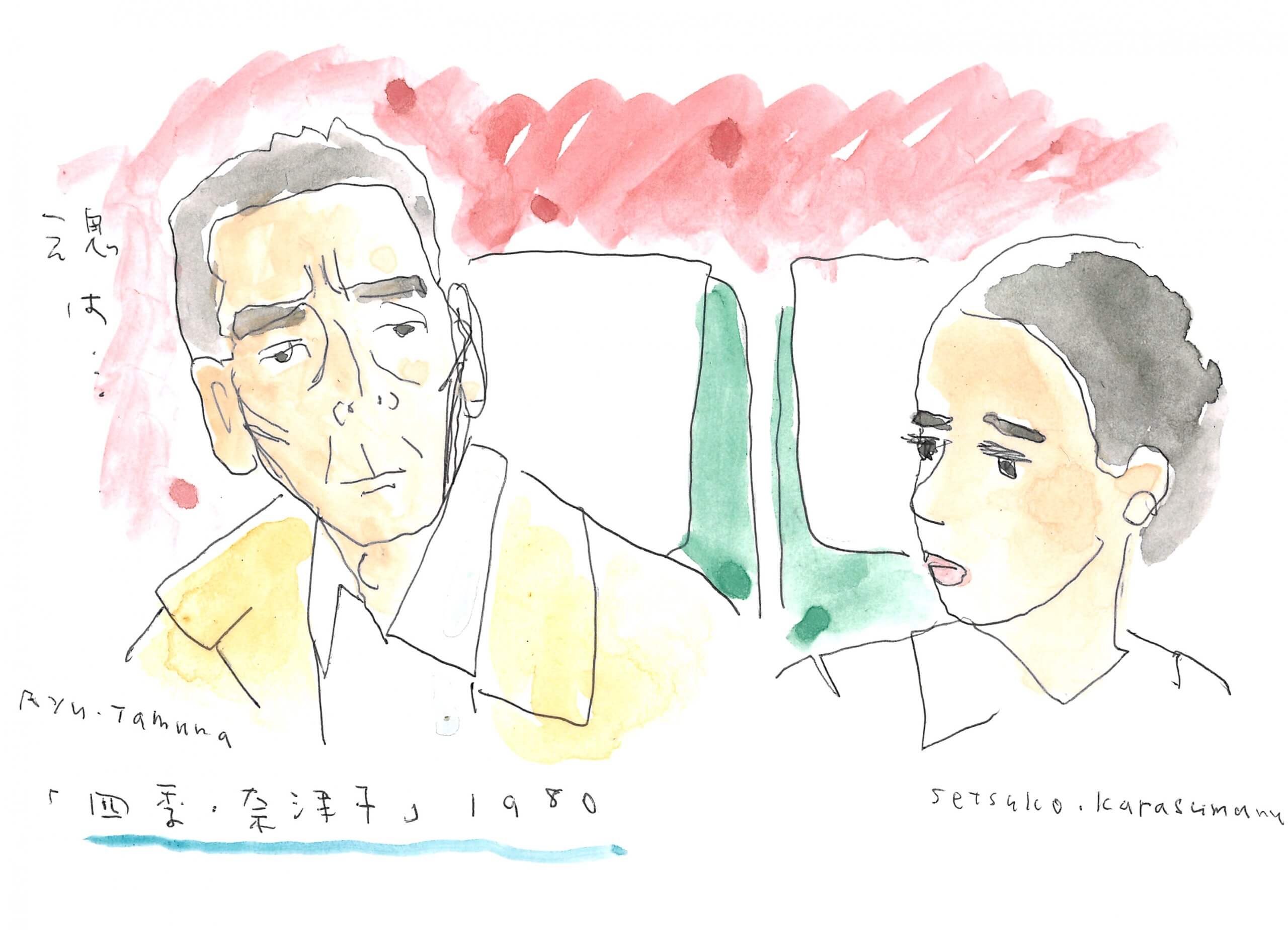

映画『四季・奈津子』の赤テントは?

「日本映画専門チャンネル」で観た東陽一監督『四季・奈津子』(1980年/東映)は、ヒロイン烏丸せつこの美しいヌードを何度も拝める以外、手柄のないような映画であった。原作は五木寛之の同名タイトルの小説。4姉妹を描く「四季シリーズ」の1作である。福岡の実家で父と暮らす4姉妹の次女・奈津子は仕事にも街にも恋にも手応えのなさを感じ、上京して芸能界入りする。一種のシンデレラ・ストーリーである。

原作は女性雑誌「MORE」(集英社)の1977年創刊から連載された。キャリアウーマン向けのファッション雑誌だそうで時代を感じます。ファッション雑誌がよく売れて、高額の広告収入が入ったのが70年代。五木寛之は、ちゃんと雑誌読者の嗜好をつかんだ上で、地方から上京して夢をつかむ女性をヒロインにした。連載後にまとまった本は大ベストセラーとなり、映画化とあいなった。

ドキュメンタリータッチをドラマに折り込むのが東監督のスタイルで、たとえば本作でも、詩人の田村隆一がそのまま高名な詩人役で登場する。映画評論家の白井佳夫も役を得て出ているから、新劇くさい芝居を排除したかったのか。人気作詞家の阿木燿子が初めて映画出演するのも同様で、彼女もまたきれいなヌードを披露して話題になった。東映という映画会社にしては異色の女性映画だったが、大ヒットし同社のカラーを変えたのである。

ここで私が取り上げたいのは1点。開巻まもなく、奈津子が妹の入院する飯塚の病院へ車で向かい、担当医師(岡田裕介)の許可を得て、妹を連れ出す。妹はこの夜ボタ山で上演される赤テント(唐十郎)の芝居を観たいというのだ。医師もつきそって激しい雨の中、赤テントの前にできた行列に並ぶシーンがある。これは映画のためではなく、本当にその夜、唐十郎の芝居がここ飯塚で上演されたのであった。

ちょうど再読していた赤塚不二夫の自伝『赤塚不二夫120%』(小学館文庫)に該当する記述があり、しかもその赤テントは赤塚がプレゼントしたものだと書いてある。これが面白い話だ。

赤塚と唐の出会いは新宿ゴールデン街。ある時、芝居のテントが雨漏りするとぼやいた。赤塚が新調するといくらするかと聞いたら250万から300万だという。赤塚は即座に「軽い軽い。俺が買ってやる。俺にまかせなよ」と言い放った。ところが実際にはそれよりかなり高かった。「男の約束だから」と赤塚は唐に赤テントを贈った。

時代は1980年ごろ。大卒の公務員初任給が10万1600円。300万円より高かったというのだから、現在で言えば600万円はしたか。漫画家として絶頂期にあり、高額収入を得ていたとはいえ、気前の良さにうなってしまう。以下、赤塚の文章。

「700人入る新しいテントの杮落しは、『蛇姫様』という芝居。僕もちゃーんと初日にはでかけて行った。場所は九州の筑豊炭田のボタ山。その日はドシャ降りで、大雨の中、入り切らなかった何百人ものお客さんが外で待ってた。壮観だったなぁ」

入りきらなかった客のため、この夜、追加の深夜公演が行われ、終わったのは深夜の3時だったという。

映画『四季・奈津子』の撮影隊は、まさしくこの情景をカメラに収めていた。映像には映っていないが、あの人だかりのどこかに赤塚不二夫もいたはずなのである。

ごはんとみそ汁の正しい置き方は?

一時ほど熱心ではなくなったが、NHKの人気番組『チコちゃんに叱られる!』(3月19日放送)を見ていたら、「ごはんとみそ汁の正しい置き方は?」という出題があった。おかずを中央とすると、左手前にごはん、右手前にみそ汁を置くのが基本で、飲食店などではおおむねこの位置どりで提供される。小学校の家庭科の授業などでも、作法としてそう教えるとのこと。

なぜそうなのか、という回答が「太陽が東から昇るから」。出演者はみなあぜんとなっていたが、それはこの番組の作り方がそうなのである。わざと遠いところから攻めていって、最後に落としどころが作られているのだ。今回、中国から伝わった「左上位」の思想が説明され、京都御所の紫宸殿で、天皇が南向きに座る(太陽が東から昇るのを左とする)例を挙げていた。だから、北を上とした京都の地図を見ると、右に位置するのが「左京区」、左に「右京区」と示されている。ややこしいと言えばややこしい。それで他府県の人がよく混乱するのですね。

まあ、その話はいいんです。私が今回取り上げたいのは、この回答の最後に「関西や九州の一部では、味噌汁を右手前ではなく、左奥に置くことがある」と説明されたことだ。専門家でもその理由はよく分らないそうだ。実際に大阪・新世界にある大衆食堂にカメラが入り調査していたが、やはり味噌汁は左奥であり、テレビスタッフがわざと店の人に頼んで右手前に味噌汁を置いて配膳したところ、ほとんどの人が左奥へ移動させていた。

インタビューしてその理由を聞くと、「そんなん、当たり前や」と、まあ大阪の人だからそう答えるわけです。そこで、ハッとしたのが、私(まごうことなき大阪人)もそうしていると初めて気づいたことだ。我が家では夕食がテーブルにご飯、おかず、みそ汁というふうに運ばれて、それぞれ自分で配置する。たしかに私は、考えてみると無意識のうちに、味噌汁はごはん近くの左奥に置いていた。そのことに思い当たり、「やってるなあ」と軽い衝撃を受けた。これまで意識してなかったことを指摘された感じだ。

私がそうする理由は単純で、その方が合理的だからだ。箸を右手に持つ以上、テーブルに置いたままの主菜を別にして、ごはん、みそ汁の茶碗やお椀は左手で持つ。それなら最初から左側へ寄せていた方が便利である。作法もへったくれもない。そして、これも今気づいたが、外食する際に定食などが運ばれてきて、みそ汁が右にある場合、私は主菜の皿を少し寄せて空いた左奥にわざわざ移動させる。「フレミング左手の法則」以上に自明な「みそ汁左奥の法則」である。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。