南條 竹則

第12回 酒鮨【前編】

妙見温泉はその一つだ。

もう三十年近く前のことになるが、わたしは鹿児島の友人に会いに行く際、何度かこの温泉に滞在した。

一番長く泊まったのは「おりはし」という旅館で、気持ちの良い露天風呂とわたし好みの地味な内湯があった。花木の植わった広い庭の中に、母屋と湯治棟、浴場などが並んでいる静かな湯治宿だった。

ある年の春、ここに半月ばかり滞在した折のこと。女将さんが、

「こんなもの、召し上がりますか」

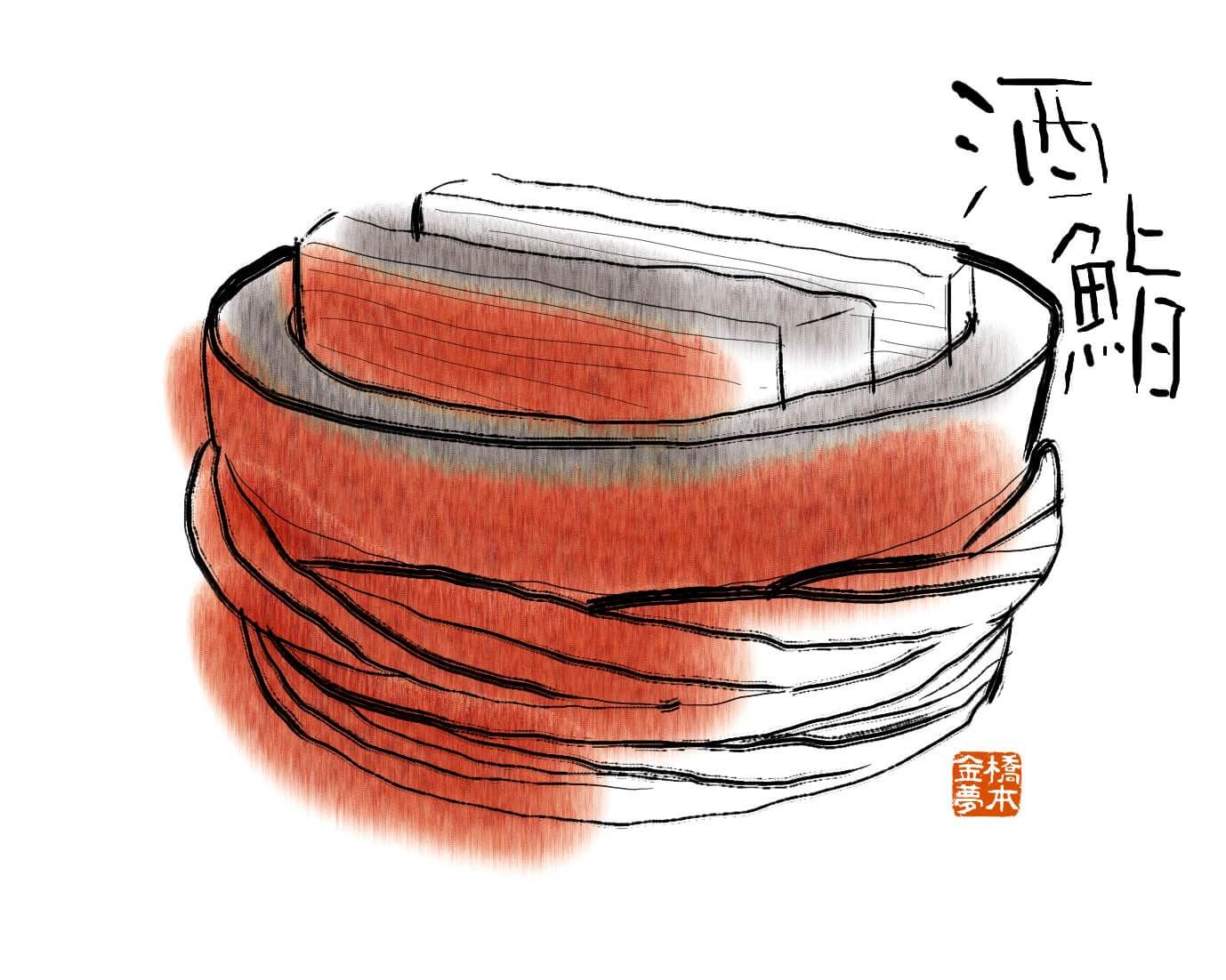

と言って、「酒鮨」を分けてくれた。

米の飯に色々な生魚を入れ、紅い地酒をかけたもので、西郷さんの好物だったという。酒はかなり甘く、不思議な味だった。わたしは概して甘口の料理が苦手だけれども、なぜかこの「酒鮨」は食べられた。食べ終えると、どんぶりの底に、葡萄酒のような赤紫の汁がたっぷり残っていた。

獅子文六の『食味歳時記』を読んだ時、この珍しい食べ物が出て来たのに驚いた。

その話は同書所収の随筆「春爛漫」に書いてある。それによると、獅子文六は昭和16年の2月、長篇「南の風」の取材のため天草から鹿児島へ行き、約十日間鹿児島に滞在した。

彼はこの土地の自然や風俗に魅力を感じ、食べ物にも関心をおぼえた。「郷土料理の豚骨や春羹なぞは、ちょうど寒い頃だったので、味もよく、物珍しかった」が、「まだ外に、土地の料理はありませんか」と市の観光協会の人にたずねると、例の「酒鮨」を教えてくれた。

その人の家が酒鮨に使う地酒の醸造元なので、御案内致しましょうかという。行ってみると、案内人の母親が色々と教えてくれて、「酒鮨」の見本を作ってくれることになった。

翌日の正午頃、案内人氏がそれを宿へとどけに来た。

「これが、酒鮨の桶なんです」

と、彼はいささか誇らしくいったが、厚い木の巌丈そうな、黒塗りの桶に、これも巌丈な竹のタガが嵌り、黄漆が塗ってあり、見るから、民芸味が豊かだった。そして、厚い蓋をとって見せると、裏側の朱色の美しさは、何ともいえなかった。琉球の赤漆を、使ったものだといった。

私は容器の美しさに見惚れ、内容の方は閑却してたが、茶碗に盛られたものには、鯛のソギ身や、エビや、バカ貝や、サツマ揚げや卵焼のようなものが入ってて、なかなか賑やかだった。しかし、まるで地酒の茶漬けのように、酒に濡れ、酒の香がプンプンするのには、やや閉口した。

とにかく、一口、食って見た。甘くて、鮨の観念から遠い味で、ウマいとも思わなかったが、一杯を食い終ると、もっと食って見たくなった。そして、遂に、三杯半を平げた。その頃は、私の胃袋も丈夫だったが、それでも、飯は二杯ぐらいが、普通だった。つまり、何か、後をひく味があったのだろう。(『食味歳時記』中公文庫、54-55頁)

「酒鮨」は春のもので、この時は二月だったからまだ材料が揃わず、本式ではなかった。けれども、獅子文六はこの味覚の体験に満足し、東京へ帰ってからも人に語った。と、彼はいささか誇らしくいったが、厚い木の巌丈そうな、黒塗りの桶に、これも巌丈な竹のタガが嵌り、黄漆が塗ってあり、見るから、民芸味が豊かだった。そして、厚い蓋をとって見せると、裏側の朱色の美しさは、何ともいえなかった。琉球の赤漆を、使ったものだといった。

私は容器の美しさに見惚れ、内容の方は閑却してたが、茶碗に盛られたものには、鯛のソギ身や、エビや、バカ貝や、サツマ揚げや卵焼のようなものが入ってて、なかなか賑やかだった。しかし、まるで地酒の茶漬けのように、酒に濡れ、酒の香がプンプンするのには、やや閉口した。

とにかく、一口、食って見た。甘くて、鮨の観念から遠い味で、ウマいとも思わなかったが、一杯を食い終ると、もっと食って見たくなった。そして、遂に、三杯半を平げた。その頃は、私の胃袋も丈夫だったが、それでも、飯は二杯ぐらいが、普通だった。つまり、何か、後をひく味があったのだろう。(『食味歳時記』中公文庫、54-55頁)

彼は戦後、「週刊朝日」の取材でまた鹿児島を訪れる。

4月の初めだった。

今度は本格的な「酒鮨」が食えると思って、朝日新聞の支局の人に斡旋を頼む。ところが、戦後の鹿児島はガラリと様子が変わってしまい、古風で厄介な郷土料理はつくる者がなくなっていた。あの見事な鮨桶も戦災で焼けて、市中に残っているものはわずかだという。

たった一人、料理学校の校長先生(女性)が学校でつくってくれるというので、獅子文六は翌日、その学校へ行った。

前もって準備ができてたらしく、私の前へ見事な鮨桶が、列べられた。地酒の香りが、鼻を打った。桶の中は、友禅模様のように、色彩の豊かな具が、ギッシリ詰まってた。具の魚介は、十数年前とそれほど変りはなかったが、今度は、季節の酒鮨だけあって、タケノコと木の芽が、入ってた。それも、添加というような、生優しいものではない。飯は三層になってて、一層は桶一ぱいに木の芽の青さ、他の一層はタケノコの黄、最上の層は、あらゆる魚介である。実に美しく、且つ、豪宕の気分がある。木の芽をそんなに多量に使用するところが、サツマ人の神経らしく、面白かった。

そして、食べてみると、木の芽と地酒の香りで、噎せそうになり、タケノコの触覚と、エビや鯛やサヨリや貝類や、サツマ揚げや卵焼との味と混合して、まるで、陽春そのものを、口の中へ入れた感じだった。

「こんな鮨は、食ったことがありません」

同行の記者も、讃嘆した。(前掲書57-58頁)

陽春そのものを口に入れる――じつに豪儀な話である。そして、食べてみると、木の芽と地酒の香りで、噎せそうになり、タケノコの触覚と、エビや鯛やサヨリや貝類や、サツマ揚げや卵焼との味と混合して、まるで、陽春そのものを、口の中へ入れた感じだった。

「こんな鮨は、食ったことがありません」

同行の記者も、讃嘆した。(前掲書57-58頁)

獅子文六は校長に「生徒さんに、よく教えて置いて下さい」と頼むが、

「いえ、誰も、教わろうとする者が、おりません。皆、グラタンだとか、炒飯だというものの講習は、熱心ですが……」と校長は答えた。

それでも、この料理は結局絶滅しなかったわけである。もっとも、わたしがめぐり合ったのはこんな本式のものではなかったし、なにしろ三十年も昔のことだが、あの春の味覚が今でも鹿児島に残っているなら、もう一度行ってみたいと思う。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)