【第52回】

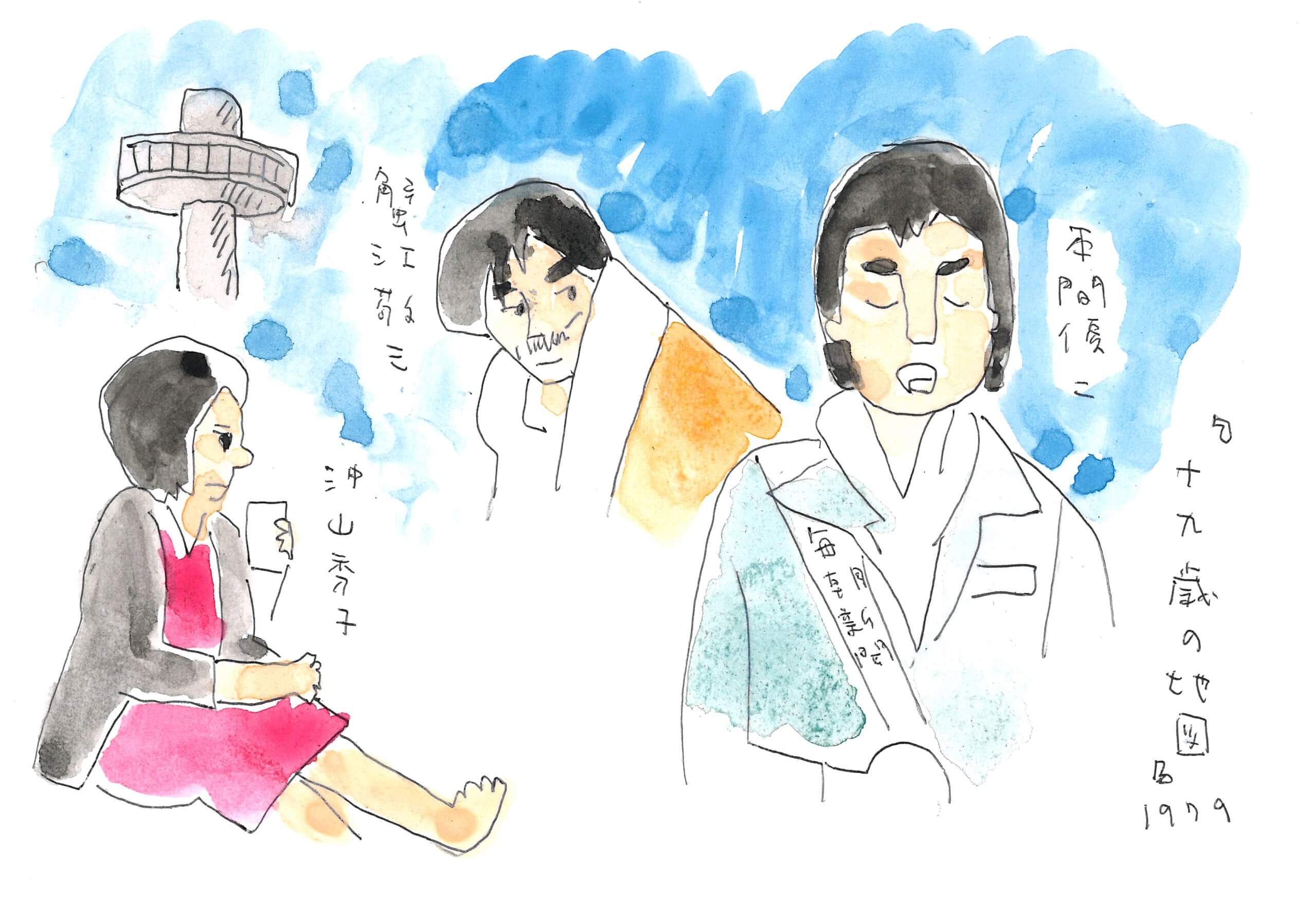

映画『十九歳の地図』に描かれた街を思う

中上健次原作、柳町光男監督『十九歳の地図』(1979)は屈折した青春映画の傑作だと、久しぶりに観返して感心した。前に観たのは京都「京一会館」のオールナイトの何本か抱き合わせたうちの1本で、主人公が新聞配達をするシーンと青っぽい画面しか覚えていない。その時は京都。いまは東京に住んでいて、描かれた街である北区王子、十条近辺のことを何度か訪れて知っている。

たとえば主人公・吉岡(本間優二)と同室の先輩・紺野(蟹江敬三)が語らう、飛鳥山にあった回転展望塔(「スカイラウンジ」)は、1993年まで現存し、私は目撃している。それはほんの一部。新聞奨学生として予備校へ通いながら朝夕の新聞配達をする19歳の少年が描かれるのだが、映画はかなり意識的に70年代末の王子、十条近辺の風景を写しこんでいる。それは40年を経て、バブル以後に変貌する前の貴重な東京の風景の記録である。

街の話をする前に、吉岡が勤める新聞販売店(店主は山谷初男)の店頭にはずらり黒塗りの自転車が並ぶ。すでに原付バイク(スーパーカブ)が主流の時代であったが、ここでは自転車が活躍している。そんな中、ただ一人、走って配達するのが吉岡である。なぜだろう。ひとつ考えられるのは、彼の配達区域である王子から十条にかけての地域には坂、階段がやたらに多い。武蔵野台地の北東端に赤羽が位置し、でこぼこと段丘が続く。なにしろ飛鳥山という山もあれば、名主の滝公園のごとく滝もある。これは平面の地図を眺めているだけでは分からない。

私も新聞配達を1年だけした経験がある。私はカブで配達したが、広告チラシで膨らんだ新聞紙の束はかなりの重量となり(時には2度に分けて)、自転車の荷台に乗せての坂や階段の上り下りは困難である。吉岡はこれを走って配達する。映画の真ん中あたりで、他の配達店の同じく走って配達する男と、途中から競争になるシーンがある。なんと、これがフォーク歌手・友部正人の若き日の姿であった。この映画にはほかにも沖山秀子、白川和子、清川虹子、柳家小三治(タクシー運転手役)と個性派が脇を固め、それだけ観ていても楽しい作品だ。

学業に専念するわけでもなく、恋人もいない吉岡は配達区域の地図(「十九歳の地図」)、嫌な目に遭った家を「×」の数でランク付けし、「×」「××」「×××」と書き込んでいく。犬に吠えられたり、新聞代を払わない男のケースなどに「×」をつけるのは分るのだが、優しく親切にされた時も「偽善」として「×」になる。そして、「×」が重なると、公衆電話からその家に電話し、出てきた相手を思いっきり罵倒するのが快感、というからかなり屈折している。そのあたりの歪んだ孤独が、この映画ではよく描けている。

それで「街の話」だが、先述の通り、彼の配達区域である王子、十条あたりの風景がふんだんに映画は撮りこんでいる。それらは多く、バブル期の土地開発で失われた風景であるだけに貴重な記録なのだ。私が「おっ」と思ったのは、吉岡が勤務する配達所が映る際、すぐ近くの「ネオ書房」の看板が一緒に登場する。これは関東を中心に、戦後、チェーン店として発展した貸本屋の店名である。杉並区阿佐ヶ谷には、つい最近まで看板を掲げ、古本屋として営業を続けていた店があった。閉店後は、評論家の切通理作が引き継ぎ古本屋として開業し、話題となった。

そのほか、現在高架の都道460号線がこの映画では土手であった。崖の上から吉岡が子どもたちにサッカーボールを蹴り落とすシーンがある。子どもたちがいるのは清水坂公園でこれは現存。紺野を荷台に乗せて吉岡がふらふらと自転車を漕ぐ場面では、背後に古いピンク映画専門の映画館が映る。これはどこかと検索したら上十条1丁目にあった「十条銀杏座」だと分かった。そして、もっとも驚くのは、70年代末にバラック建ての低層住宅群があったということ。朝鮮語を話す女性2人が家の外で漬物(キムチであろう)を仕込む姿が見られる。これは現在、撤去されてしまっている。

この映画と土地の関係を論じた冨田均『東京映画名所図鑑』(平凡社)では、「彼がゆくところはその場所じたいが劇的要素をはらんだような、いわば町まちの『名所』だ。借金のごたごたで同僚に殴られる蟹江をかばって逆に殴られる、東北新幹線がすぐ側を走る王子二丁目五番の土手(都有地で補助第15号線事業用地。平成三年、この土手は消滅)、蟹江と一緒に竹田かほりらをナンパしそこなって落ち込む自衛隊十条駐屯地脇の坂、滝野川警察署の留置場に蟹江を訪れて外へ出た後、窓から聞こえる蟹江の歌声を耳にしながら歩く西ヶ原二丁目滝野川警察署脇の一里塚の大木付近等々」とさすがにくわしい。

同著では、吉岡と紺野が勤める新聞販売店が、映画の中では都電荒川線「飛鳥山」電停近くという設定だが、実際には北区志茂2-40-3の毎日新聞店が使われている、ということまで突き止めている。たしかに新聞販売店近くの電柱の住居表示に町名の半分だけだが「茂」の文字が見える。この新聞販売店も検索すると健在だ。建物も外装は変わったが、そのままのようだ。「ネオ書房」は消滅。

吉岡の屈折は行き場を失い、エスカレートしていく。いつも見えるガスタンクを爆破すると脅迫電話をかけ、我を失い公衆電話で泣く。おそらく大学は受からないだろう。何かの職を得て、おとなしくこの世を生きていく。映画の中で彼が描く怨念の「十九歳の地図」はきわめて具体的でありながら空疎で、幻の地図のようだ。映画は逆に武蔵野台地の縁に散らばる、今は失われた街の生きた姿を的確に映し出している。空転する青春をうらぶれた街の風景に仮託して、映画『十九歳の地図』はみごとな作品であった。

JR茨木駅「麵屋茨木」

「赤旗」紙に「文学館へ行こう!」という隔月の連載を持っていて、一度大阪へ行きたいと希望を出したら叶えられ、3月下旬に行ってきた。茨木市の「川端康成記念館」である。JR茨木駅に着いたのがちょうど昼頃で、改札を出るとすぐ「麵家 茨木」の文字が飛び込んできた。JR西日本が経営するチェーンの立ち食いソバ屋だ。私が利用するのは初めて。まだ開店してそれほど年数が経っていないらしく、全体にきれい。 メニュー看板に大きく「鶏天うどん」が写真入りで表示され、これが「売り」らしい。プラスおにぎり1個で定食となり580円。これにしよう。立ち食いと言ってもテーブル席があり、空いていた1つに座る。出来上がった「鶏天うどん」は黄金色の出汁にうどん、ねぎ、かまぼこが浮かび、鶏肉の天ぷらが3個。回りを見て、また注文する声を聞いていると、「そば」を注文する人が多い。大阪は「うどん」という先入観があるが、立ち食い店では意外にも「そば」が主流なのか。

おにぎりは型にはめて作ったらしい正三角形で、しそ、わかめ、ごまなどが混じっている。ひと口かじってみたが美味い。おもむろに丼から出汁をすすると、かつおが効いた奥深い味わい。ネギは青い葉の部分まで使ったななめのそぎ切り。東西で比較してみると、東京で立ち食いそばを食べる時は麵7・汁3の割合で味わっている気がする。それが大阪では逆だ。麵3に汁7。圧倒的に汁の美味さで食べさせるのが大阪ではあるまいか。

あとで知ったが、天かすとごまが無料でトッピングできる。きつねうどんに天かすとごまをふんだんに振りかける手もあったと気づいたが、後のまつりだ。

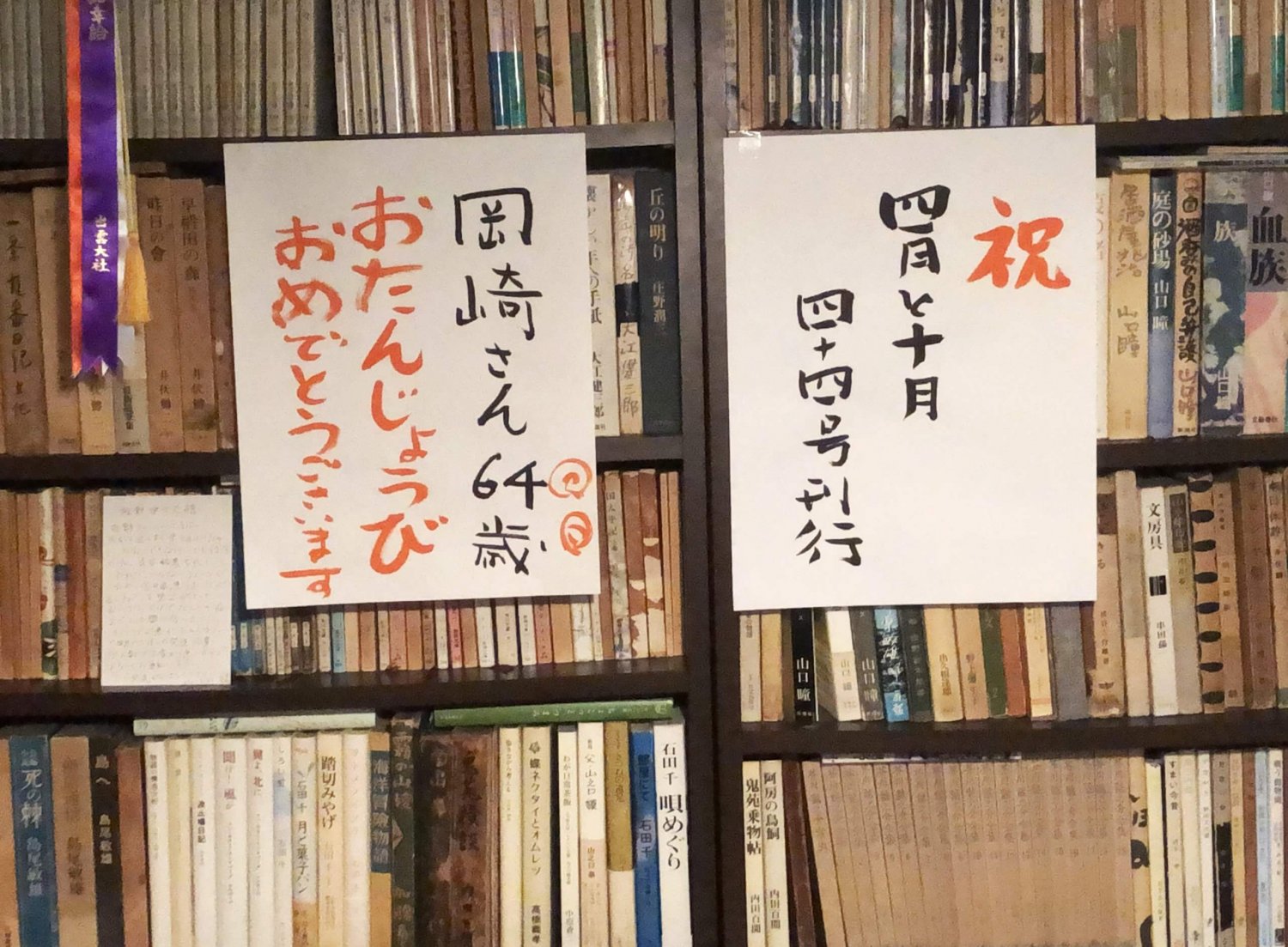

誕生日祝いに日めくりの寄せ書き

2012年3月28日、64回目の誕生日を迎えた。さしたる感慨もなく、家族で特に祝ったりもしない。プレゼントもなし。妻が10日違いの誕生日を持ち、私の誕生日と併せ、中日を取って家族3人、焼肉を食べに行ったぐらいか。

たびたび本稿にも登場する、ご近所の画家・牧野伊三夫さん宅から久しぶりにお呼ばれがあり、それが奇しくも私の誕生日。そのことを事前に告げておいたら、酒宴の最後に小さなケーキが出てきて、ローソクを立て(1本のみ)電灯を消し、ハッピーバースデイを歌ってくれた。

非常にそのことがうれしく、忘れがたい一夜となった。牧野邸にはリビングの柱に、日めくりの暦が掛けてある。当今珍しいが、牧野さんにはどこかそんなふうに古風を重んじるところがあるのだ。そこで即興的に、「あの日めくりの28日にみんなで寄せ書きしましょう」と牧野さんが申し出て実行。グッドアイデアである。

非常にそのことがうれしく、忘れがたい一夜となった。牧野邸にはリビングの柱に、日めくりの暦が掛けてある。当今珍しいが、牧野さんにはどこかそんなふうに古風を重んじるところがあるのだ。そこで即興的に、「あの日めくりの28日にみんなで寄せ書きしましょう」と牧野さんが申し出て実行。グッドアイデアである。

牧野さん、夫人の明佳さん、私と同じく牧野邸宴会の常連である山下さんという女性が、それぞれ心のこもった祝いの言葉を書き込んでくれたのだ。山下さんからはほかに、焼酎をひと瓶プレゼントとしてもらう。これらが何よりの64回目の誕生日記念となった。その寄せ書き日めくりを大事に持ち帰り、翌日、額を買ってきて収め、階段の壁に掛けた。大きな赤い「28」の文字の周りに書かれた祝福の文字がその前を行き来するたび私を深く慰める。

本来なら、翌日になれば捨てられる1枚の紙が光り輝いて見える。お金には替えがたい宝物。これを生涯、大切にしていこうと思った。

本来なら、翌日になれば捨てられる1枚の紙が光り輝いて見える。お金には替えがたい宝物。これを生涯、大切にしていこうと思った。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。