【第53回】

国分寺名曲喫茶「でんえん」で立原道造を

いきつけの、とまでは言えない。年に何度か、気づいたように「そうか、『でんえん』へいこう」と足を向ける店だ。国分寺「でんえん」は1957年オープン(私と同じ歳だ)の老舗名曲喫茶。テレビや雑誌などでずいぶん繰り返し取り上げられ有名な店だが、混みあって入れない……なんてことはない。

こんなところに店があると思えない、という路地にひっそりと開店当初のままの姿でいる(「ある」というより「いる」という感じだ)。昭和30年代か、漫画に対抗して「劇画」を起こそうと集まった若き漫画家たちがいて、彼らがいつも集まったのがここ「でんえん」だった。さいとう・たかを、辰巳ヨシヒロ、佐藤まさあきといった面々で、そこに私が神とあがめる永島慎二の姿もあった。

練馬区は「トキワ荘」で盛り上がっているが、中央線西郊の国分寺にも漫画のムーブメントがあり、その拠点が「でんえん」だったのだ。力いっぱいぶつかると壊れそうなドアを開けると、「いらっしゃい」と声をかけられた。見るとオーナーの新井富美子さん。たしか90代のはず。椅子に座り、もう立ち働くことはなくても、こうやって今でも客を出迎える。

入口近くに席もあるが、少し奥へ進んで座る場所を探す。壁に大きなスピーカー。かかるのはレコード盤のようだ。照明は少し暗く、祈りを捧げたくなる。コーヒーが届き、音楽に身を浸していると、やっぱり落ち着くのだ。ほかで得られない時間が流れていく。60数年の時間をかけて作られた空間で、広告代理店や先鋭的な建築家が「コンセプト」を振り回して作ってもこうはならないだろう。急須の内側にこびりついた茶渋のような店である。

この日は、カバンに入れてきた『立原道造詩集』(岩波文庫)を開く。クラシック音楽の調べにこれはよく似合う。永島慎二も立原道造が好きだった。ロマンチックで少女趣味の代表のように思われているが、空や雲、木々や風を謳う立原の精神は強靭なものではなかったか。今、どれか引用しようとしたら岩波文庫が見つからない。角川文庫『優しき歌 立原道造詩集』で代用する。私はいくつものバージョンを持っているのだ。「手製詩集 散歩詩集」より「村の詩 朝・昼・夕」から「夕」を。

「虹を見てゐる娘たちよ/もう洗濯はすみました/真白い雲はおとなしく/船よりもゆつくりと/村の水たまりにさよならをする」

「虹を見てゐる娘たちよ/もう洗濯はすみました/真白い雲はおとなしく/船よりもゆつくりと/村の水たまりにさよならをする」

大阪・上町台地、織田作之助さんぽ

私は大阪出身ではあるが、大阪といってもずいぶん広く、未踏の地はたくさんある。前から気になっていたのが「上町台地」と呼ばれる丘の町。大阪市内の中心地はおおむね平べったく、起伏の少ない土地だが、ここ「上町台地」だけは別。古代、周りを海で囲まれた半島であったという。次第に土砂が堆積し、人々が住まう商業都市「大阪」が形成されていく。

南海本線「難波」駅と環状線「鶴橋」の中間ぐらい、南北に細く広がるのが「上町台地」だ。その周辺、道頓堀や千日前、天王寺へは足を運んでも、すべては平たん地。ずっと坂を上り下りしたことがなかった。そこで関西入りしたことを機に、この周辺を散策してみた。大阪人の知らない大阪。非常に新鮮な気分であった。

持参したテキストはオダサク倶楽部編『織田作之助の大阪 生誕100年記念』(平凡社)で、これが格好のガイド本である。じつはこの一帯、織田作之助(1913~47)の生家がある町で、小中学校も地元であった。「アド・バルーン」「木の都」などの作品にもこの界隈の町名や坂の名前が登場する。地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅を降り、地上へ上がる。すぐ目の前が谷町筋。その西側が台地になっている。まずは「源聖寺坂」にとりつく。坂の名前にあるように、この一帯、大小の寺が集まる「寺町」である。坂は最初ゆるやかで、すぐに急坂となる石段へ続く。

「節分の日、もうその歳ではいくらか気がさす桃割れに結って、源聖寺坂の上を、初枝が近所の桶屋の職人の新太郎というのと、肩を並べて歩いている姿を、他吉は見つけた」(「わが町」)

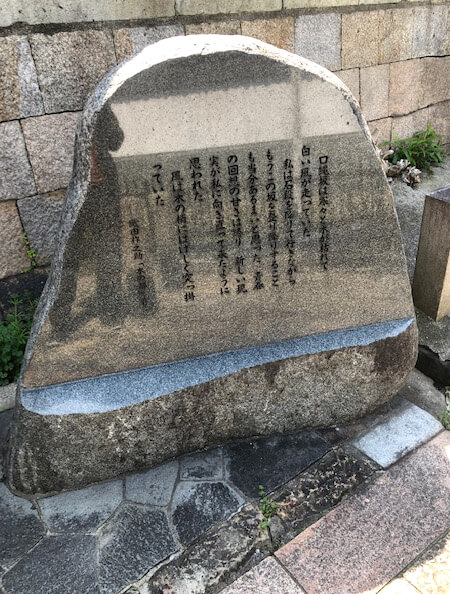

頂点まで来ると、今度は下り坂。この台地が、山の用語の「馬の背」になっていることがよく分かる。坂下を鍵手に道を折れ、松屋町筋を北上、しばらく行くと「口縄坂」につながる路地がある。せっかく上って下りた台地をまた上っていくことに。「口縄坂」(写真)は坂というより階段で、ネコが寝そべっていた。「口縄」とは「へび」のこと。やや蛇行する道筋をそう譬えたのである。大阪の中心とは思えぬ、ひっそりと静まり返った一画だ。上がりきった右手に織田作之助「木の都」の碑があった。黒光りした石に刻まれたのは以下の文。

碑文を読んでいると、いきなり背後に大声で話す女性の声あり。振り返ると通り過ぎるのは少女と呼んでいい若い女性で、携帯の無線で誰かと喋っているらしかった。誰か横に相手がいれば何でもない。しかし、近頃よく見かけるようになったこの光景が、何としても慣れることはなく不快である。まあ、年寄りの愚痴だ。もちろん、織田作之助の碑文などは見向きもしない。

再び谷町筋へ戻り、今度は生国魂神社を目指す。なんということか、「生国魂」さんへ行くのも初めてだ。あんさん、それでほんまに大阪人と名乗れますか。すいません。織田作之助は「生玉さん」(と大阪人は愛称で呼ぶ)の門前、生玉前町の魚屋(兼仕出し屋)で生まれている。「それは、生国魂神社の境内の、巳さんが棲んでいるといわれて怖くて近寄れなかった樟の老木であったり、北向八幡の境内の蓮池に落った時に濡れた着物を干した銀杏の木」(「木の都」)と描かれた神社で、境内の片隅に織田作之助の銅像が建っている。これを拝んでいこう。

境内は広く、遊歩道のごとく作られた道筋に草花が植えられていた。近隣の住民の公園としても機能しているようだ。裏門を出て、千日前通りを渡り、「高津宮」もお参りした。「アド・バルーン」の主人公がこの門前に住んでいた。というより、落語好きなら「崇徳院」を思い出す。病に伏せる大店の若旦那・作次郎に話を聞くと、高津神社へ参詣したおり焔魔堂の茶店で休憩していると、そこへ入ってきた娘が茶ふくさを忘れる。それを手渡し、互いに一目惚れ……という話である。その舞台になったのが「高津宮」であり、若旦那から話を聞き出した手伝いの熊五郎のセリフに「なんで高津さんやなしに、生玉さんへ」とあり、今回、両者を巡って初めてその位置関係を知った次第である。上方落語には「高津の富」という富くじの話もある。なんにも知らなくて、ごめん。

「いわき」駅前の「ひよこ」でかき揚げそば

立ち食い、と書くしかないが座り席のある店。福島県・JRいわき駅からすぐ。「ひよこ」という店名が可愛い。しかし店を切り盛りするのは「ひよこ」ならぬ老女お二人。しかし、常連客に愛されている雰囲気がひしひしと伝わる。券売機で「かき揚げそば」390円、「おにぎり」100円を注文。席を確保。私のほかは2名の、いかにも常連っぽい老年の男性だ。「ひよこ」さんと軽いやりとりをしている。

少し待って「かき揚げそばの方~」と呼ばれカウンターへ。「おにぎりは好きなのとって下さい」。トレイに、「おかか」「こんぶ」あと一つ何だったか3種あって、「こんぶ」を選ぶ。自席へ戻り、椅子に座る。大ぶりの椀にたっぷりお汁。そばのほか、わかめ、ねぎが入る。ラーメン用のれんげが縁にひっかかっているのが珍しい。汁は濃いしょうゆ系だが、カウンターに「濃いめ希望の方はおっしゃってください」みたいな張り紙があり、さらに「濃い」汁も用意されているようだ。

少し待って「かき揚げそばの方~」と呼ばれカウンターへ。「おにぎりは好きなのとって下さい」。トレイに、「おかか」「こんぶ」あと一つ何だったか3種あって、「こんぶ」を選ぶ。自席へ戻り、椅子に座る。大ぶりの椀にたっぷりお汁。そばのほか、わかめ、ねぎが入る。ラーメン用のれんげが縁にひっかかっているのが珍しい。汁は濃いしょうゆ系だが、カウンターに「濃いめ希望の方はおっしゃってください」みたいな張り紙があり、さらに「濃い」汁も用意されているようだ。

店内にイラスト入りの色紙など数種あり、漫画家(知らない名前)が顧客にいるのか。私が名前を知っていたのは「竹原ピストル」色紙。「いわき」にはライブハウスがあり、おそらく歌いに来たのではないか。何しろ「紅白」出場歌手である。「ひよこ」さんが「あ、竹原ピストルさんだ。サインください」と言ったとはとても思えぬが、この色紙は光っている。ごちそうさまでした。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。