第4回『袖時雨』──春過ぎて夏にうつろう宿縁

東海大学教授 堀 啓子

ゴールデンウィークも明け、さわやかな初夏の風薫る季節となりました。ただ暦の上では夏と言えば、四月からが始まりです。そんな四月は意外にも、前年の穀物が尽きて新しい穀物がまだ実らない時節、〈乏月〉と称されました。日常が変容し、夫婦やパートナーのあり方にも新しい風が吹きこんでいる今、少し足を止めてみると昔の慣習に見えてくるものもありそうです。

ちょうど今のような、よい時節でもあったのだろう。

春も暮行く日の駘蕩、庭の垣根に躑躅の咲初めたるは色目覚しく、山吹は少し遅れて、去年種捨てたる花菖蒲の芽萌しが、式ばかりの花を持ちたるもしほらしく、隣の庭境には葉桜若楓、梅は葉蔭に実を持ち、栗はまだ花に早く、榎槐葉の繁茂夏も近し

今日は日曜ということもあり、前の通りは多くの人出でにぎわっている。なかでもひときわ目立つ人力車を並べた一組の夫婦が通り過ぎた。紳士は我が夫と同じような身分だろうか、だが美しい妻は我が身とはまるで違う。そんな思いで羨まし気に見送ったのは、尾崎紅葉作、『袖時雨』の主人公・敏である。この作品は明治二十四年の五月から『読売新聞』に連載され、特に女性に愛読された。

『読売新聞』明治二十四年五月十二日の一面。創刊五千号記念を飾ってスタートする連載小説として、華々しく予告された。

だが長じての理輔はどうしても敏が気に染まない。ひとつには、姿のよい理輔が敏を不釣り合いに感じ始めたゆえである。義理と恩に絡められ、約束通り妻にはしたが、敏のすることなすこと気に入らない。事あるごとに邪険にあたるも、敏は周囲からも褒め者の、できた妻である。じっさい敏は夫の非道な仕打ちにも、

才気あるが上に人品優れ、学問も該博官位も卑からず、申分なき理輔ほどの男を夫に持つ身は、応じて標致美しく心利きて、裁縫学問諸礼遊芸まで、一通の修練なくては称はぬ事なるに、此身は草深き田舎の生育。なるほど下女婢の水仕業より外に能なき女子にして、かゝる男を夫に持つ事不釣合とはいひながら、冥加に余れる仕合なれば、気に入られずして数の憂目を見るも、恨むは此方の不心得なり。

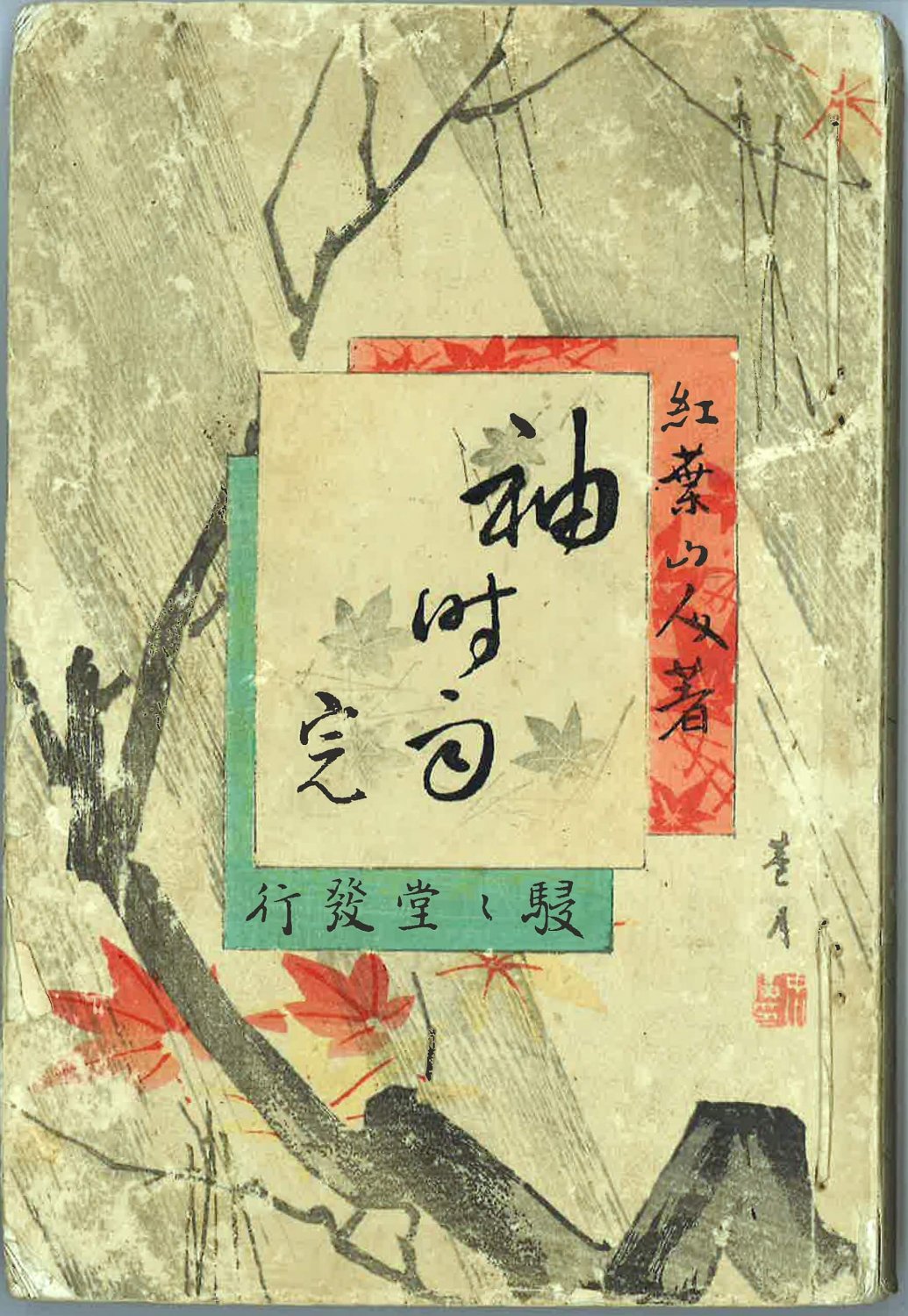

『袖時雨』表紙(駸々堂、明治二十七年、初版)。作者の号に因み、紅葉を散らした意匠となっている。(著者所蔵)

いさゝかの罪なく山海の恩ある妻に辛く衝るは、鬼畜に等しき所為なり。濶き天地に所恃なかりし孤児の理輔、もし敏が双親の慈恵なかりしならば今は何にか成りたらむ! (中略)我不義不徳の所業を悔ひ、彼が不幸不便の身上を憫み、従来重ねたる不了簡の段々を臆起せば、我心我を責めて慚愧の冷汗背腋に流れ額に垂れ、思はず我膺を撲て不義の奴を懲せど、なほ世間に羞かしく

この当時、夫婦の立場は圧倒的に夫が強かった。江戸時代、俗に「三行半」という離縁状は、離婚事由と再婚許可文言を三行半で書いたことに由来する。庶民の慣習として、夫から妻あるいはその父兄宛てに書かれたもので、原則として離婚を切りだしうるのは夫だけに与えられた特権であった。去り状や退き状ともいう、たった三行余りの紋切り型の文面が、妻に黙って身を引かせ、その人生を大きく左右した。じっさいには協議離婚が多かったが、やはり決定は夫に分があった。受け継がれたこの慣例と、健在であった家制度は、明治の妻たちの悲劇を多く生み出した。

『袖時雨』の悲哀は、そんな慣習に深く根差したものだった。

『袖時雨』口絵と作品冒頭(同前)。理輔の居る次の間に控える敏の姿が憐れを誘う。(著者所蔵)

だが理輔の気持ちは変わらず、とうとう離縁を切り出される。理輔は、恩返しになると思えば「其方が為とならば理輔は命をも捧ぐべし」としつつも、

余所の色香に心移して其方を疎むといふにもあらず、又其方にしても離らるべき過失のありといふにもあらねば、いはゞ相互潔白なる身にして、此離縁いさゝかも天地に愧る所なし。唯添ふべからざる縁の不図結ばりたるを今悪縁と心着き、解いて旧時の二条に返すと想はゞ何の事はなかるべし。

そんな理輔の仕打ちに、敏も涙ながらにこの縁を諦める。だがとうとう悲哀と絶望が、敏の精神を蝕んだ。彼女なりのささやかな抵抗とも思われた結末に、多くの女性読者も紅涙を絞ったのである。

【今月のワンポイント:紅葉の結婚】

『袖時雨』は新聞連載時には『焼つぎ茶碗』というタイトルであった。じつは紅葉と巌谷小波、幸田露伴は、友人の石橋忍月の京土産に清水焼の夫婦茶碗を贈られていた。ここで三人の結婚は、ある種の競争になったのだが、一番初めに結婚したのが紅葉だった。無妻主義をあっさり翻し、早々に結婚した紅葉には、親友の小波も祝福しつつ苦笑したらしい。『袖時雨』は、この紅葉の結婚の年に書かれている。なお田山花袋は『紅葉山人訪問記』で、この作品のモデルは森鷗外だと述べている。自らの結婚もあり、紅葉もいろいろ考えた時期だったのだろう。

『春陽堂書店 発行図書総目録(1879年~1988年)』春陽堂編集部(編)

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

┃この記事を書いた人

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。