第1回 危険な遊び

七北 数人

1906(明治39)年、新潟市で生まれた炳五少年は、戦争へ向かう激動の時代に、何を考え、何に興味をもち、誰と遊び、誰と喧嘩し、どう作家への感性を磨いていったのか。

新事実も掘り起こしつつ、空想をふくらませて、胸躍る少年世界を描いていきます。いつでもどこでも、日常の中に、本の中に、友達関係の一瞬の陰りに、心が動く。発見がある。ワクワクする。未来が開ける。

夢に生きる自分を、子供たちは皆、夢みているものでしょう。

2021年 盛夏

いずことも知れぬ真っ暗闇の中、手探りで何か大事なものを探していた。

闇が、まるで生き物のように、体に纏わりついてくる。皮膚をとおし、細胞の隅々にまで、闇が浸透していくようで、たまらなく不安になる。

叫んでも、自分の声は聞こえない。声が出ていないのか。息はしているのか。何も見えず、何も聞こえない。もがいても、手に触れる何ものもなく、体は宙に浮かんだ状態で、少しずつ旋回している気もするが、よくわからない。

すうーっと、心が闇へ吸い込まれていく。

無限の闇。螺旋の渦にひきしぼられる魂。聞こえない叫び。どこでもない虚空──。

死を思う遊びは、真っ暗な物置きの中だとうまくいくことが多い。目を閉じなくてもそこにある闇の中で、炳五はぎゅっと目を閉じ、自分の中の、奥の奥のほうに、しんしんと広がる暗黒を見つめた。

遊びを教えてくれたのは三つ上の兄上枝だった。

人は死ぬと地獄か極楽に行くのだという話は、物心つくかつかないぐらいの頃から聞かされていた。炳五の家は新潟市の海浜に隣接して建ち、すぐそばに地獄極楽小路と呼ばれる小道がある。片側が煉瓦塀で囲われた監獄、もう片側に高級料亭の行形亭があるゆえの俗称だったが、そんな妙な“実例”があるせいで、地獄も極楽も絵空事にしか思えなかった。

「地獄も極楽もないとしたら、人間は死ぬとどうなるの」という炳五の問いに、

「自分がどこにもいなくなることさ」上枝はさらりと答えた。「体は二度と、ぴくりとも動かなくなるし、心も消えてなくなってしまう。いまこんなふうに話したり、考えたり、怖いと思ったり、そういうのみんな、この世から消えるんだ」

「消える? いま考えてるオレが、オレの心が、なくなる?」

理屈では考えられない。自分がここにいて死について考えているその心までなくなってしまうなら、そんな自分にとって、この世界とは何だろう。自分が感じることによって世界が存在するのなら、自分がいない世界とは、本当はどこにも存在しないのかもしれない。

「目をぎゅっと閉じて、光も音も何もない真っ暗闇の中に、自分の心が吸い込まれていくようすを想像してみるんだ。そうすると、うまくいけば、死ぬのを体験できる。そのまま本当に死んでしまってもオレは責任とらんけどな」

世界のすべてが不思議に満ちていて、炳五はあらゆることを知りたくてたまらなかった。小学校に上がったばかりの兄は、なんでもよく知っていた。炳五は自分も3年後には小学生になり、兄のように物知りになりたいと思う。

キノコや毛虫など身近にいる毒をもつ生き物のことも兄から教わり、図鑑と首っぴきで毒キノコ探しに夢中になったりしていると、知らぬ間に日が暮れた。

大急ぎで家に帰ると、玄関前に母のアサが鬼の形相で待ちかまえていた。アサはいきなり炳五の着物の後ろ襟をつかみ、凄い力で引きずって、埃くさい物置きへほうりこんだ。錠を下ろす音がつめたく響く。

初めて入れられた時は恐ろしくて泣き叫んだものだ。物置きの中に誰もいないことはわかっていても、外と違う、そこだけ真っ暗な空間は、知らず知らず不気味な妄想を増幅させる。何かが襲ってくるかもしれない。どこかへ引きずりこまれてしまうかもしれない。でも、身を覆うものは何もないのだ。

そんな時、ぎゅっと目を閉じ、耳をふさいでいると、時間も空間も現実とは違う、ふしぎな暗闇の中へすうっと入っていくことができた。なぜか懐かしい感じのする闇。もう帰ってこられなくなるかもしれない、でも戦慄的な魅惑を秘めた暗黒の世界。

1時間ぐらい経って、さぞや目を泣き腫らしていることだろうとアサが物置きの扉をあけると、炳五は目と耳をふさぎ、うずくまった姿勢で固まっていた。

「炳五! どうした、ホラ、目をあけろ」

母に揺すぶられて、炳五はようやく目をあけ、ホッと体の緊張を解いた。

「ああ、オッカサマ。オレ、帰ってこれたんだな」

「何を言ってる。そんなに怖かったんか」

アサは炳五を抱きかかえ、背中をポンポン叩いてやる。

「もういいから、家に入って晩飯を食え」

そんな時の母はすごく優しくて、ときどきは物置きに入れられるのも悪くないなと炳五はこっそり舌を出した。

ふだんはほとんど構ってもくれない母だ。大家族の坂口家で末の男子として生まれた炳五だが、兄姉が多くて母が構ってくれなかったわけではない。炳五には7人の姉と4人の兄があったが、1910年当時、姉の多くは嫁ぐなどして家にいなかったし、兄のうち2人は早逝、ふだん家にいた家族は、母と姉1人、兄2人と炳五の5人だけだった。衆議院議員の父仁一郎はおもに東京住まいだったが、使用人や書生や親戚たちが大勢出入りし、こまごました雑用は数限りなく発生する。政治家の妻としてアサはいろんな方面に気を配っていなければならなかった。

母に連れられて家に入るとき、炳五は桃太郎の絵本の最後のページを思い出した。空想の猿と犬とキジをうしろに従えて凱旋する気分になる。桃太郎を待つおじいさんおばあさんの代わりに、女中頭の婆やが御飯の準備をして待っていてくれた。

「物置きの中ァ暗くておっかなかったろ」

まだお仕置きを受けたばかりなので、婆やもひそひそ声になる。

「それがさ」炳五も声をひそめる。「物置きから出たら鬼がいてさ」

「鬼?」

奥の間へ立って行きかけたアサがぴくっと肩をゆすり、少し見返る。

「みごと、鬼退治してきたよ」

「ほおう、そりゃまあ剛毅なこって」

婆やはくすっと笑い、アサのほうをチラリと見やる。アサは見せつけるように左眉をちょっと吊り上げ、首をふりながら奥へ引っ込んだ。

忙しい母に代わって、炳五に絵本を読んでくれ、いろんな昔話を教えてくれたのは、この婆やだった。だから、婆やには細かい話をしなくても、大体のことはわかってもらえたし、暗黙の共犯関係が成立していた。

炳五は、桃太郎や一寸法師など、鬼が出てくる絵本が大好きで、何度も読んでもらううちに自然と一人でも読めるようになった。新潟には、ほかにも鬼が登場するユニークな昔話がたくさんある。婆やから聞いた中では、「嘘こきさざなみ」や「節分の鬼」などが愉快で、何度も語ってもらったものだ。

「嘘こきさざなみ」の主人公さざなみは、名前のとおりの嘘こき名人。閻魔様の前でも舌を抜かれる前に一つだけ嘘を言わせてくれと頼みこみ、最後にこく大嘘は「閻魔様の舌を、おらが抜いてやる」。閻魔も鬼どももドッと大笑いするその瞬間、さざなみは釘抜きを奪い取り、閻魔の舌を引っこ抜いてしまう。嘘が本当になって、さざなみの名前は閻魔帳から消え、「一期栄えた、鍋の下ガリガリ」と結ばれる。〆の文句は新潟の昔話の定型で、意味不明だが、そこのところがまた可笑しい。

「節分の鬼」は、貧乏なじいさんばあさんが、節分の日に「福は外、鬼は内」と逆を言って豆まきしたために、赤鬼青鬼がころがり込んでくる話。鬼たちは酒をくれと言うが、金はない。では、このフンドシを使えと赤フン青フンを貸してもらうと、その汚いモノが大量の酒とごちそうを生みだし、鬼どもフリチンでヨッパラッて大はしゃぎ。隣のジジサがのぞき込むのを「何者だ、ヨッパライか?」「わしゃ正気だ、ヨッパライでねえ」。これを聞いた鬼ども、鬼退治の鍾馗様が来たと勘違いして一目散に逃げ去り、あとに残った鬼フンでじいさんばあさんは大金持ちになったとさ。一期栄えた、鍋の下ガリガリ。

夜、炳五は布団の中で鬼の話を思い出してクスクス笑った。婆やだけは永遠にオレの味方だと思うけれど、それでも、物置きの中での死を見つめる遊びのことは話さなかった。うまく話せないからでもあったが、婆やには聞かせないほうがいいとも思ったのだ。

闇の奥のどことも知れない暗黒へ、きゅうっと引き絞られるように心が吸い込まれていく、あの感覚。のぞき見てはいけない死の淵を、オレは一瞬のぞき見たのかもしれないと炳五は思った。

(参照:フジパンHP内 新潟県の昔話)

(第2回に続く)

┃この記事を書いた人

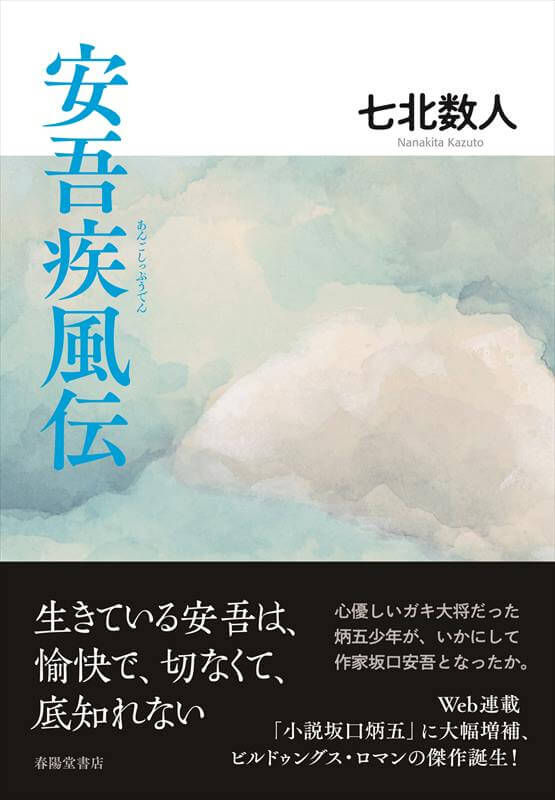

七北数人(ななきた・かずと)

1961年9月23日名古屋市生まれ。大阪大学文学部卒。

出版社勤務をへて、90年頃から文芸評論活動を始め、『坂口安吾全集』の編纂にも関わる。

主な著書に、『評伝坂口安吾 魂の事件簿』(集英社、2002年)などがある。

七北数人(ななきた・かずと)

1961年9月23日名古屋市生まれ。大阪大学文学部卒。

出版社勤務をへて、90年頃から文芸評論活動を始め、『坂口安吾全集』の編纂にも関わる。

主な著書に、『評伝坂口安吾 魂の事件簿』(集英社、2002年)などがある。