【第57回】

1922年の青春無銭旅行

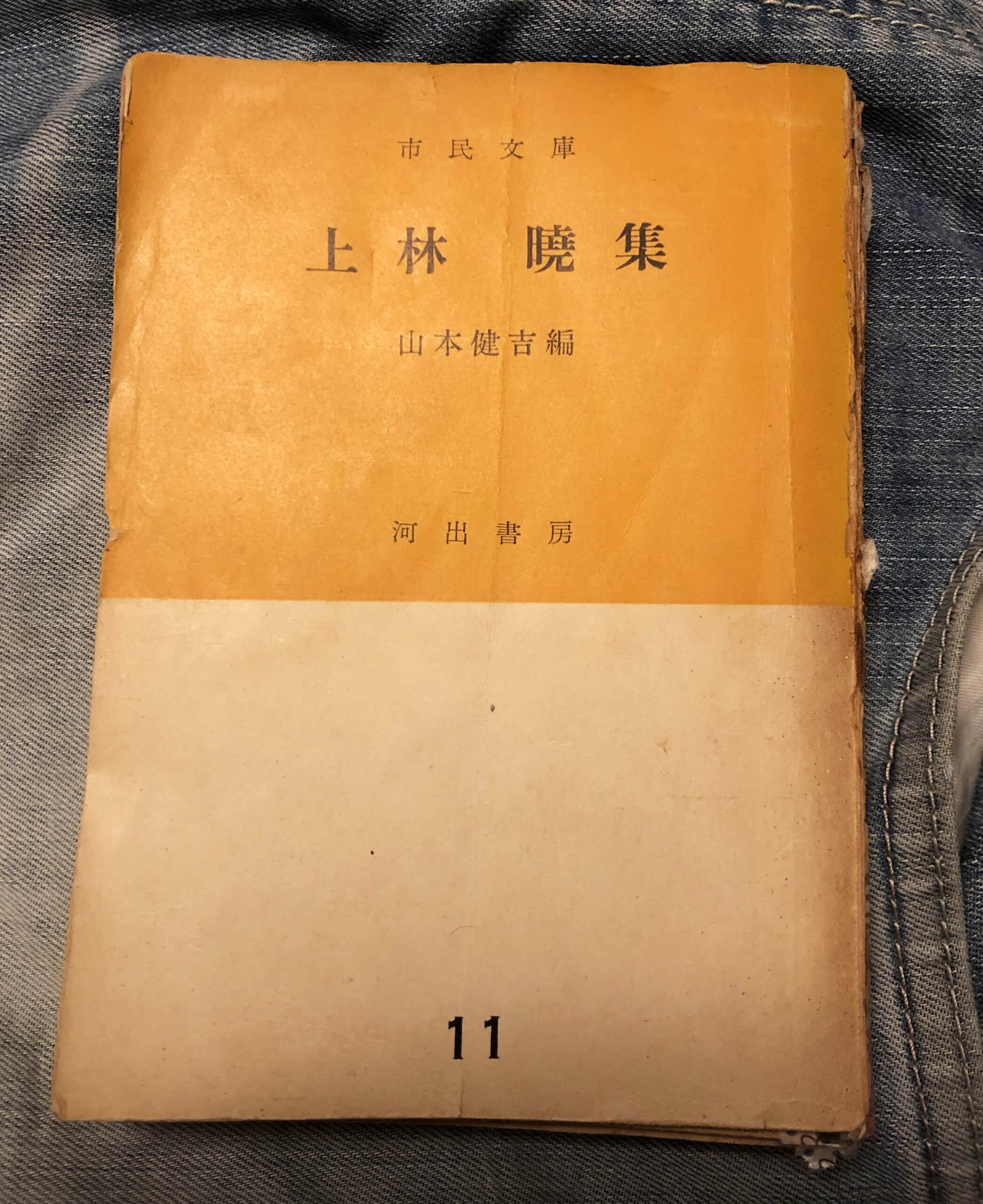

河出書房(現・川出書店新社)「市民文庫」の山本健吉編『上林暁集』には若き日に購入し愛着があって、かなり傷んでいるが補修しつつ大切に所持している。初期短編9作を収録。昭和28年刊で正字旧かなの表記。なんといっても名作「天草土産」が入っていることが大きく、これだけ何度か読み返してきたほどだ。旧制高校生(上林暁)と下宿屋の娘が天草を旅する。淡い恋情を交わしつつ、あくまで関係は清く、14歳の娘・三重が何とも可愛らしい(「おどんば、むごう上手たい。いつもかアちやんば洗ふから」と熊本弁丸出し)。上林版「伊豆の踊子」と呼びたくなる。

春の帰省で実家にいる「僕」(桂木武一)が同じく帰省している小中高と同級の友人・琢磨と「その朝無銭旅行を思ひ立つて家を出たのであつた」というから、早急かつ無謀に思える。2人は21歳(満年齢20歳)。若さゆえの冒険心、カタルシスの解消である。「無銭」と言っても「二人合はして三圓なにがしの旅費」を用意した。大正11年の「三圓」は現在で言えばどれぐらいの金銭感覚か。当時の諸物価を換算し、おそらく1万円ほどの実力ではないか。マントに下駄というスタイルによる「渭南の村々を無銭で泊り歩いて一廻りして来るのが目的」の旅で、鉄道やバスは使わず、宿泊は友人や親類の家をあてにしている。

私は今回、ほとんど初めて「高知県」を地図でしげしげと眺めたが、四国のほとんど下半分を占め、東西に広い。「渭南」とは高知県南西部を指し、足摺岬を有する現在の「土佐清水市」あたりのことと私は受け取った。事実「僕」たち(途中から友人の「潮」が加わる)は足摺岬からその先、景勝地の「龍串」を訪れている。彼らの足取りをたどるに少し戸惑うのは、実名(「龍串」)とアルファベットによる仮名が混在していることだ。

しかも「A岬」とは「足摺」だと判明しても(足摺にある「金剛福寺」が登場)、「W川」(「縣下の大河」「支流の多いことでは、信濃川に次いで全國第二位」)は「四万十川」と思うしかないが「W」と音が合わない。「U町」も「昔一萬石の支藩のあつたところで、小さな町だが、維新の際、多數の志士を出したので有名な、古い町」とあるから「中村」しか思い浮かばないが「U」ではない。私の調査不足かもしれないし、この点は、こだわらない方がいいのか。

最初の晩は足摺の友人「潮」の家に宿泊、歓待される。潮はここから「無銭旅行」に参加することになり、翌晩は彼の伯父の家を宿とすることも決まる。本当に出たとこ勝負だ。伯父の家は「K」という村にある。ここがこの日の目的地。「K」は「(足摺岬の)くびれたところに當る港村」「捕鯨の中心地」とあるから「窪津」ではないか。ずっと地図とにらめっこで急に高知が近くなった。「K」は「足摺岬」から直線で約8キロの距離。「僕らはキラキラ光る春の海を見はるかしながら歩いた」。高揚する気持ちと解放感がそのまま風物の描写に表れている。

あてにしていた知り合いの旅館に「泊めてくれ」と言い出せず、その夜のねぐらを求めて夜道を歩いたり、逆に自分の家に泊まるものと決めている友人との再会で、べつに宿を決めていたため友人が拗ねてしまうなど、若さゆえの珍道中が描かれている。ネットで鉄道とホテルを予約し、手元で検索した観光地を巡っていては、こういう道中記は書けません。

しかし、これ以上彼らの旅程の詮索と同定はやめよう(楽しかったが)。ここで取り上げたかったのは「無銭旅行」についてである。「無銭」といっても、所持金ゼロはありえない。つまり移動と宿泊にお金を使わないという意味だろう。明治、大正期にこの「無銭旅行」が流行した。「無銭旅行」にも2タイプあり、冒険心から勇んで旅するタイプと、なしくずし的にやむなくそうなったというタイプである。

夏目漱石『坑夫』は未知の青年が漱石宅を訪問し、小説の材料として自分の体験を買ってくれと言われ、ネタに困って小説化した作品である。明治41年に「朝日新聞」に連載された。恋愛事件の葛藤を解消するため夜中に家を飛び出した青年が、やみくもに北へ歩き出す。がま口(財布)には32銭しか所持金がない。明治40年のもりそばが3銭で、おおざっぱに1銭を現在の100円ぐらいと考えて、男の所持金32銭は3000円ぐらいの感覚か。歩きと野宿による移動と考えても、もって3日ぐらいだろう。途中、ポン引きの誘いで足尾銅山へ向かう。その道中の貧乏旅行ぶりが全体の3分の1ほどを占めている。一種の「無銭旅行」ものと考えていいのではないか。

江戸後期では勝海舟の父親・勝小吉の「乞食旅」(『夢酔独言』)が面白い。旗本の3男に生まれ、出世の見込みなく勝家の養子となった小吉。14歳の時「男は何をしても一生くわれるから、上方あたりへかけおちをして、一生いようとおもって」無断で家を飛び出す。ふところには家から盗んだ7、8両が入っていた。東海道を西へ西へと、最初は経済的保障がある身で旅したが、浜松の宿で途中から一緒になった2人連れの男に金を盗まれてしまう。宿の亭主が気の毒がってひしゃくを渡し、これで施しをもらうことを教えられる。方々から「米や麦や五升ばかりに、銭を百二、三十文」恵まれ、これを元手として後の旅を続ける。「毎日毎日こじきをして、伊勢大神宮へ参ったが、夜は松原また河原あるいは辻堂に寝たが、蚊にせめられてろくに寝ることも出来ず」というありさま。これから3か月の放浪旅が続き、ようやく江戸へ戻ってきた。その無鉄砲ぶりは海舟以上かと思われる。

明治20年発表の幸田露伴『突貫紀行』もこの分野の名作。若き日の露伴は腰が定まらず、北海道へ電信技士として渡る。しかし急に東京へ帰りたくなり、懐中が乏しいままに歩きどおしで旅をする。「足に出来たる『まめ』遂にやぶれて脚折るるになんなんたり。並木の松もここには始皇をなぐさめえずして、ひとりだちの椎はいたづらに藤房のかなしみに似たり」とさすがに名文である。1か月近くを要した旅であった。

これらは例外なく若さゆえの所産であり、「無銭」ではないが小田実『なんでも見てやろう』や沢木耕太郎『深夜特急』などに系譜として受け継がれていく。私には若き日、その無鉄砲さが欠けていて、ついに冒険的な「無銭旅行」をする機会がなかった。「なんでも見てやろう」という精神が芽生えたのは、むしろ中年後期にさしかかってからであった。40代終わりになって始めた「青春18きっぷ」の旅などは、その日一日の鉄道運賃を支払わなくて済むという点で、この「無銭旅行」と気分は近い。豪勢な遊楽もあれば、いかにお金を使わず楽しむかという旅行の仕方が昔もあったし、今もある。私は好きだ。

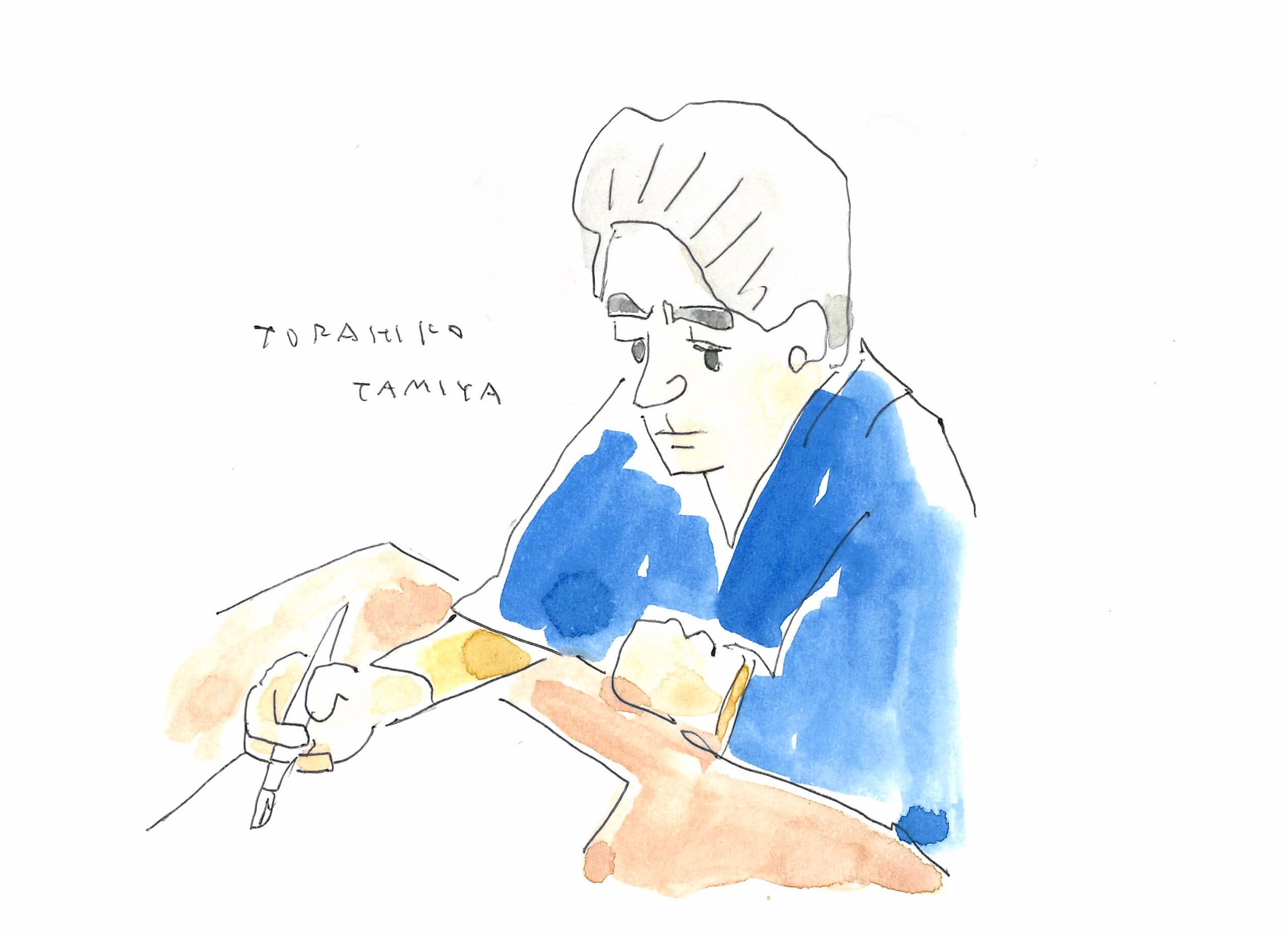

田宮虎彦は自転車に乗って

「足摺岬」からの連想ゲームのようだが、これをタイトルにした小説が田宮虎彦(1911~88)にある。吉村公三郎監督の手で映画化もされた(1954年)。ご承知の方も多いと思う。新潮社始め、文学全集の全盛時代に必ず収録される人気作家だった。しかし死後は急速に忘れ去られ、その名が人の口の端に上ることもない。文庫では現在、講談社文芸文庫に『足摺岬 田宮虎彦作品集』として収録されているぐらいか。

この名前を久しぶりに見たのは、種村季弘のエッセイ「アレルギー」(『徘徊老人の夏』ちくま文庫)を読んでいた時のこと。昭和35年、種村が光文社の雑誌編集者時代、よく田宮の家に原稿取りに行った。田宮宅は三鷹の成蹊大学裏手にあったという。田舎風の田宮家の縁側から「前の細道をよれよれの寝巻を着た人がふらふらあるいてゆく」。詩人の金子光晴だった。となると、種村は「三鷹」と書いているが「吉祥寺」ではないだろうか。現在も成蹊大キャンパスは吉祥寺北町にある。

種村によると、当時田宮は「世にも奇妙な病いに悩まされていた」。それが「脳のジンマシン」だった。「かゆくても掻くことができない」から、たしかに困ったものだ。しかも治療法はない。そこで「脳に汗をかかせればよかろうと」考え、田宮は毎日、三鷹(吉祥寺?)から青梅までサイクリングをしたというのだ。全身は汗にまみれ、病気は快方に向かった。

ええっ、と驚いた。吉祥寺から青梅まで30キロ以上の距離があるはずだ。スポーツタイプではなく、ごく普通の自転車だとしたら片道3時間は要したはず。五日市街道からどこかで青梅街道に入り、とにかく西へ西への一本道だが、昭和30年代半ば、青梅街道はまだ舗装されていなかったのではないか。「脳に汗を」かかせるとしても行為としては度を越している。

田宮虎彦は当時、流行作家であった。長年連れ添った愛妻をガンで亡くし、夫婦で交わした往復書簡が、『愛のかたみ』(光文社)というタイトルで昭和32年に出て、これが大ベストセラーとなった。ところが、文芸評論家の平野謙が文芸誌『群像』でこれにかみついた。批判というより「不自然」「変態的」などという言葉を使って罵倒した。平野は当時の文芸批評の分野での権威であった。おそらく文壇、出版内で田宮に対する陰口が広がっていたのではないか。それだけに田宮は傷つき、非常に堪えただろうと思う。

私には「脳のジンマシン」という奇病は、この騒動によるストレスが起因していると思えてしかたがない。田宮はその後、脳梗塞で半身不随となり筆を取れなくなる。昭和63年、一人住まいのマンションの11階から投身自殺を遂げた。大きな新聞記事となり報道もされた。種村は脳のジンマシンが再発し、うつ病になったのではないかと推測している。いずれにしても痛ましい後半生だった。

「まだ武蔵野の面影がのこっていた三鷹―青梅間を疾走する自転車。せめてのことにそのさわやかな光景を思い浮べて、私なりのささやかな供養に代えようと思う」

そう種村は一文を結んでいる。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。