【第60回】

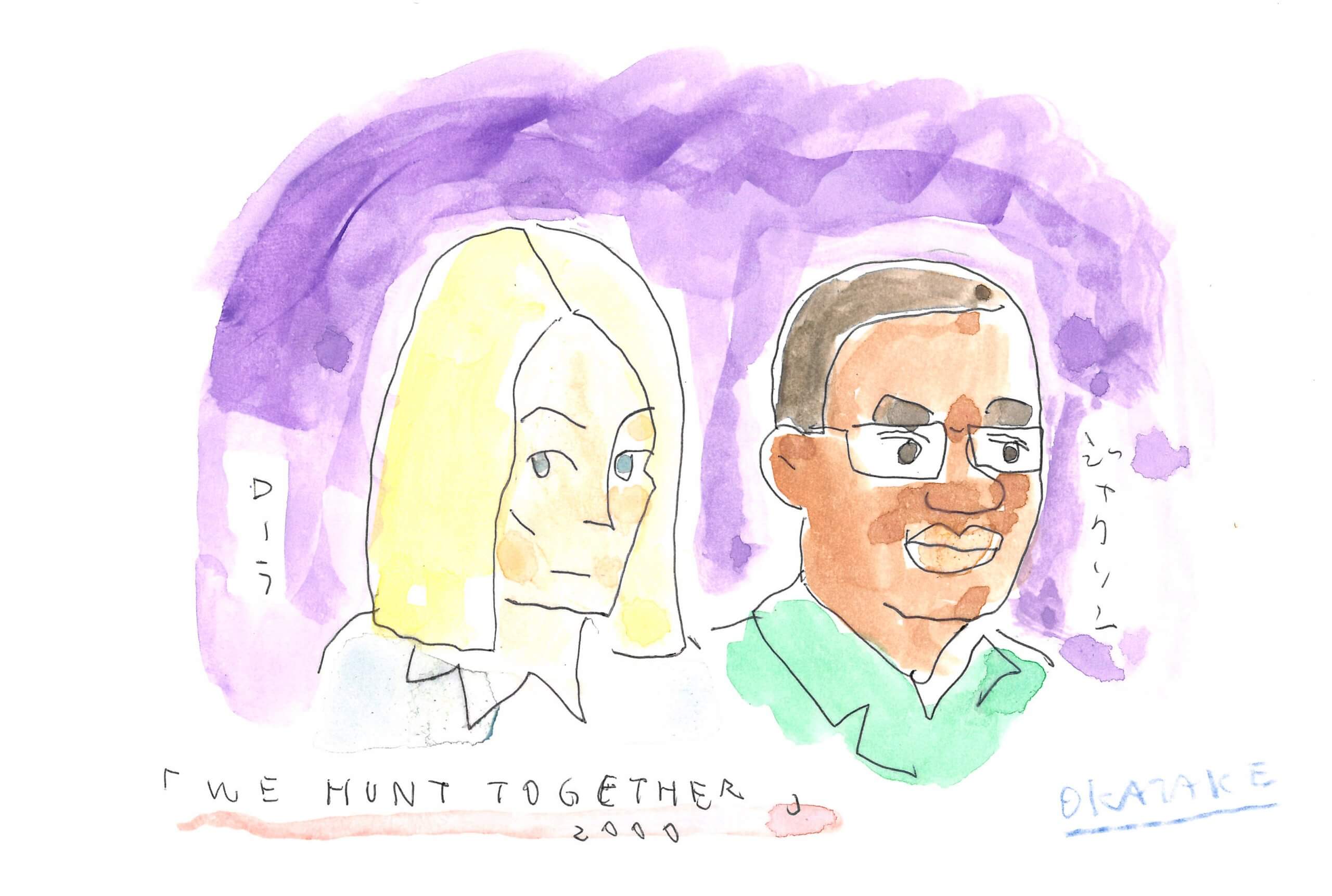

AXNミステリー『ロンドン 追う者たち、追われる者たち』

CS放送「AXNミステリー」チャンネルで『ロンドン 追う者たち 追われる者たち』というイギリス発のミステリードラマを見た(全6回)。「追う者」の刑事コンビ、「追われる者たち」の犯人コンビが、どちらも黒人男性と白人女性という組み合わせ。女性の方が強く主導権を握ることも共通し、相似形となっている。

女性殺人課刑事ローラ(イヴ・マイルズ)は叩き上げでワーカホリック、独身。反汚職課から転属してきた上司であるジャクソン(バボー・シーセイ)を軽視し、何かと突っ掛かる。それを咎めもせず、やや身を引いて笑いつつ受け止めるジャクソンは苦労人という印象。最初はぎくしゃくした硬軟の関係だが、やがてお互いのことを認め合うという、これは一つのバディもののパターンでもある。

ローラは美人だと言っていいが、人間的にかなり問題がある。一人暮しの家でネズミ退治に必死となり、コカインを常習で吸引し、ベッドに入らずそのまま床やソファで眠り込んでしまう。過去にあった何かがそうさせる、その何か(悲劇)がのちに判明する。最初はやたらにとげとげした女でシンパシーを持てない。どうやら風呂に入らず、そのまま大した身づくろい(化粧を含む)もせず出勤。少し匂うのではないか。

風呂に入らない女性刑事というのは異色、と思ったら、TBSドラマ『ケイゾク』(1999)があった。東大卒のキャリア刑事・柴田純(中谷美紀)が、署の吹き溜まり「一課二係」(迷宮入り事件専門)に研修で配属される。頭脳は天才だが、ファッションや行動に難ありの役どころが中谷扮する柴田純で、事件に夢中になると風呂へ入らない。相棒となる先輩刑事・真山(渡部篤郎)が「お前、昨日風呂に入ったか」と言いつつ、柴田の頭を匂う。そして「くせー!」と半ば歓びつつ叫ぶのだ。こんな変なヒロイン、初めて。私はこのシーンが好きだった。ちなみに「柴田純」とは『太陽にほえろ!』で松田優作が演じた殉職刑事の役名。一課二係のキャップは竜雷太。つまり『太陽にほえろ!』へのオマージュが隠し味になっている。

『ロンドン』のストーリーは、ナイトクラブのトイレ係(客からチップをもらう)の黒人ババが、クラブに来た客の男女コンビのトラブルに割って入り、男性をめった打ちにするところから始まる。救われた美しい女性フレディは感謝し、カップルとなる。ババはアフリカ移民で難民の指定を待つ身であり、殴打事件が発覚されれば本国へ送還される。フレディはテレフォンセックスで稼ぐ自立した女性だ。

連続する同じ手口の殺人事件をローラとジャクソンが追う先に、フレディとババの背中が見えてくる。2つのコンビの4人が4人とも、背後に複雑な事情を抱えて、心理ドラマとしてもかなり見ごたえあり。青や紫、ピンクなど色彩の設計も巧みで、映像も大変美しい。最後の最後まで視聴者を引っ張る仕掛けといい、いや、お見事なものです。

岩手のお土産はバター餅

もう30年以上も抱えている持病の「糖尿病」については、定期的に専門医にかかっているし、それなりに重い課題だとは思っているが、アルコール摂取は止まないし、甘いものが好きとあっては処置なしだ。漱石も糖尿病ながら甘いもの好きだった、と言っても何の言い訳にもならない。思い立って、一切、砂糖を使った菓子類やジュースの類を断ってみたら、次回の検診で数値が飛躍的に下がった。「何か、ありましたか?」と担当医が聞くので「甘いものを断ちました」と答えると無言でふんふんとうなずいていた。

たびたび地方へ鉄道旅をすることは、この原稿で再三書いている通り。一人旅で家族を家に残していることへの後ろめたさから、以前はよく土産を買って帰っていた。たいていは名物のお菓子(和洋を問わず)だった。お土産として買いながら、自分でも食べていたのである。それを止めた。

しかし盛岡へ古本屋めぐりをするだけの日帰り旅に出ての帰り、上りの新幹線を待つ間、

駅構内コンビニを覗くと「バター餅」を売っていた。これは好物なんだ。お菓子系の土産物は数々あれど、名作といっていい部類ではないか。土産物、というより地元の人が普通におやつとして買うような食品かもしれない。今回、買って帰って食べたがやっぱりおいしい。ふわふわの白い餅に砂糖とバターが練り込んである。強くバターの風味を感じるわけではない。言われてみればそうか、と思うぐらい。そのシンプルさがいい。飽きない味だ。

袋に表示されたのを読むと、正式名称は「千秋堂 マルセン バター餅」。「株式会社千秋堂」は岩手県岩手郡雫石町板橋の会社。これからも、岩手へ旅行した際は、迷わずこれをお土産にしよう。

「三十六歌人」と宮柊二

「赤旗」隔月連載の「オカタケの文学館へ行こう!」の第15回執筆のため、高崎にある「群馬県立土屋文明記念館」を取材してきた。高崎駅から約8キロ、「保渡田」という地区にあり、歌人の土屋文明はここが故郷である。アクセスが非常に悪く、平日午前中に高崎駅からのバスは7時と10時台のたった2便。開館にあわせて10時35分発に決め、スケジュールを立てて動き出した。

「記念館」については「赤旗」で書いたのだが、そこでさらりと触れただけの展示についてくわしく説明したい。常設展会場は円形で何層にも分かれていて、外周が土屋文明についての展示、内に向かって日本の短歌史、さらに壁で取り囲まれた内周の部屋がある。この内周の展示がまさに別世界だった。

ぐるり取り囲んだ壁が細く分割され、タテのひと区画に一人ずつ、万葉から近代までの歌人が代表歌一首と人形で表現されていた。これに感動したのである。館長・篠木れい子の解説を借りれば「常設展示室中央に、36本の柱が作る直径8㍍の円形空間があります。その36の柱には、13㌢ほどの人形を入れた約40㌢のガラスケースが嵌め込まれています」ということで、私の拙い説明より少しは実体に近づけたであろうか。

額田王(ぬかたのおおきみ)から宮柊二までの「三十六歌人」について、それぞれの全身肖像を模した人形が、代表歌の作り上げる世界とともに作りこんである(制作は乃村工藝社)。これがまったく見事な造形で、一つひとつのガラスケースの中に歌の世界観が圧縮して表現されている。「赤旗」原稿には「しばらく立ち去りがたかった」と私は書いた。

この「三十六歌人」を書籍化した島内景二・三枝昴之『響き合う うたと人形 「三十六歌人」でたどる短歌の歴史』(笠間書院)を同館ミュージアムショップで入手した。以下、この本を頼りにもう少しくわしく褒めたい。

額田王「君待つとわが恋ひをればわが屋戸のすだれ動かし秋の風吹く」は、天智天皇を思った恋歌とされるが、ガラスケースには淡い夕焼け空をバックに、簾の向こう、後ろを振り返る額田王像が立つ。簾の右側が、風で少し動いている。なんという精密、精妙な造形であろうか。そして全ガラスケース内に、同様の細かな歌の解釈と内包するドラマが目に見えるかたちで表現されている。

西行「ねがはくは花のしたにて春死なむそのきさらぎの望月のころ」では、地面に横になる西行の姿。視線の先には背景全面を使った散り行く桜の絵があり、西行の衣の上や回りにも桜の花びらが散らばっている。北原白秋「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」は足元に降り積もった雪の上に立つ白秋。去り行く恋人の姿を見送っている。傍らには,長い一本の電柱。そこには煙草の広告が剝がれかけて張ってある。

その白秋の弟子だった宮柊二が最後を飾る。歌は「あたらしく冬きたりけり鞭のごと幹ひびき合ひ竹群(たかむら)はあり」。赤いマフラーを首に巻いて歩く宮。彼の周りを多数の竹が取り囲み、その間に宮の姿があるという仕掛けだ。来館者は歌を読み、その目でガラスケース内で展開される歌人と歌の世界を鑑賞する。新しい短歌受容の試みだ。

このあと、宮英子・高野公彦編『宮柊二歌集』(岩波文庫)を買ってしまったほどだから、私の気持ちの入れ具合が表れている。宮柊二(本名肇)は1912年新潟県北魚沼郡の生まれ。生家は書店を営んでいた。旧制中学を卒業後、進学せず家業を手伝う。歌の道を志し上京したのが20歳の時。北原白秋に師事しながら、新聞販売店(配達)、事務員、額縁店勤務など各種の職に就く。その後も戦争を挟み、長らくサラリーマン生活を続けたのが宮の歌人人生における特徴か。「さむざむと曇硝子に影はゐて夜すがらを人の縁磨くらし」は「額縁屋の歌」と題されたシリーズ中の一作。「縁」とは額縁の「縁」である。題材として大変珍しい。啄木の登場以降に顕著となるが、生活者の実感や社会に対する視線を歌人は多く題材にするようになった。

「わななきて激つこころの悲しみもはばかりあれば具体にしがたし」

こんな激しい歌も詠んでいる(「激つ」は「たぎつ」と読む)。何があったのか心配になる。

大岡信『折々のうた』シリーズで宮の歌を目にしていたはずだが、記憶は薄い。思いがけず、宮柊二のことを知った。文学館にはこういう効用もあるのだ。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。