第7回『煙霞療養』──この夏は書一冊の小旅行

東海大学教授 堀 啓子

今年も、まだ遠方への往来は思うに任せぬ夏でしょうか。旅がお好きな方は、さぞや不自由を託っていらっしゃるでしょう。そんな折、ふと心惹かれるのがレトロな紀行文です。この夏ならではの粋な楽しみとして、尾崎紅葉の風趣豊かな文章にいざなわれ、眼前にさながら浮かぶ自然豊かな情景に、ひとときの涼を求めるのはいかがでしょうか。

夏痩の薬採りにまかる日和下駄

この気軽な発句を見送りの弟子に詠み捨てると、尾崎紅葉は新潟・佐渡へと旅立った。明治三十二年、今から百二十二年前の夏の盛りのことである。この年、八月の平均気温は29.8℃。今日から見れば羨ましい限りで、ヒートアイランド現象もない東京の市中は、余程しのぎやすかったと思われる。だが鎌倉時代の吉田兼好でさえ、「家の作りやうは夏をむねとすべし」、すなわち家のつくりようは夏を中心に考えるべきだ、と注意したほどの日本の夏である。エアコンも扇風機もない明治の東京の炎暑は、それなりに察せられる。折しも神経衰弱の診断を受けていた紅葉は、煙霞療養、つまり「都会を離れ、清浄な空気の地での療養」を勧められていた。

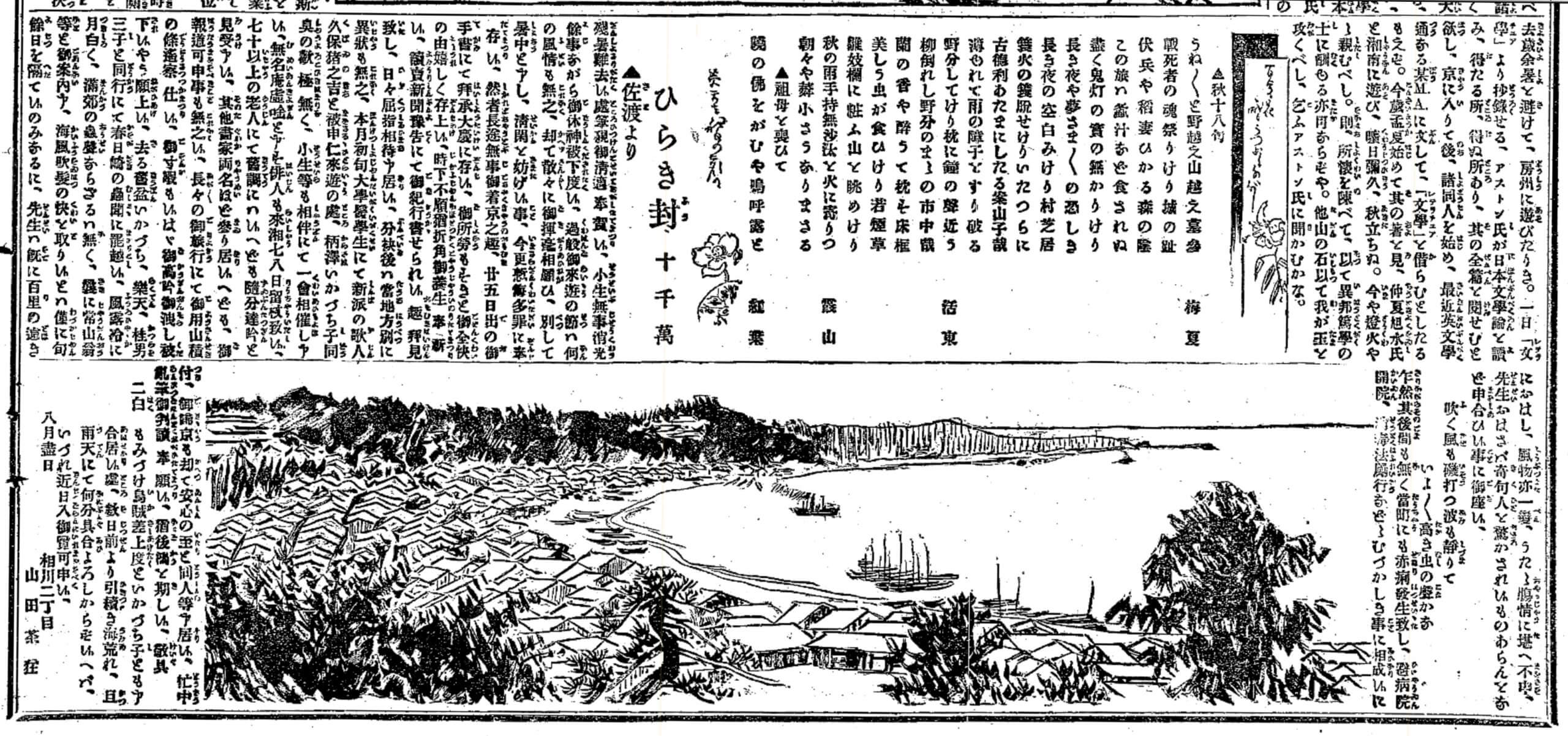

『読売新聞』明治三十二年九月二十六日紙上の『煙霞療養』連載第十七回。「良寛」についての描写に因んだ挿絵がある。

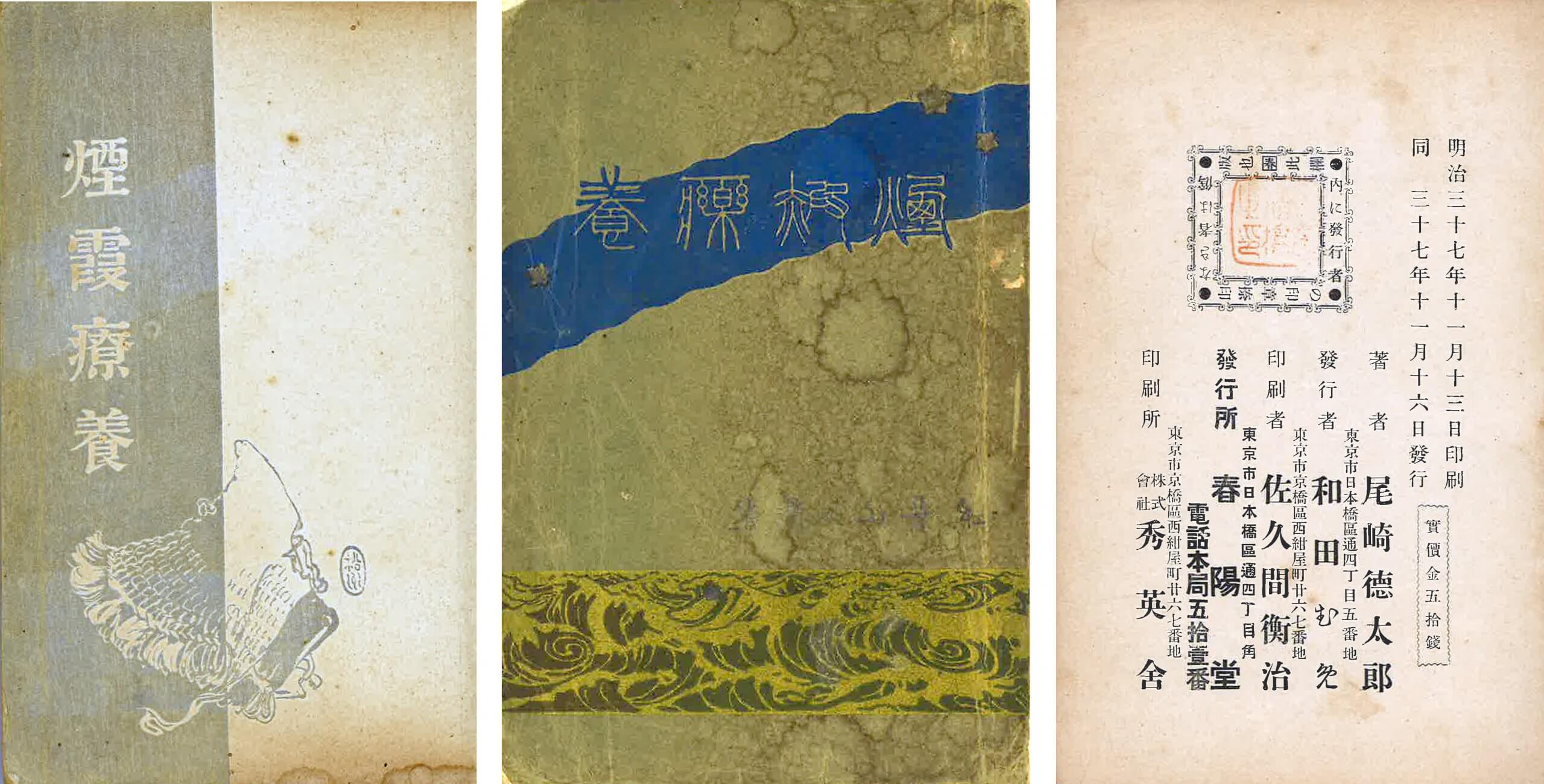

(左)明治三十七年十一月、春陽堂版『煙霞療養』(著者蔵書)初版表紙と扉。

(右)『煙霞療養』(同左)の奥付。この時期、春陽堂では初代の和田篤太郎に代わり、うめ夫人が二代目堂主を継いでいた。

『読売新聞』明治三十七年十一月二十日掲載、春陽堂の『煙霞療養』出版広告

赤倉道は是から西に一里十町とあつて、妙高、神奈、赤倉の諸山を頭上に仰ぎつゝ(中略)件の山々は境に因りて変化し、処に随ひて隠顕し、六千呎の雲表に態を尽して人を迎ふるのは憎からぬのであつた。雨は乍ち歇むと風が起つて、山腰の密雲を揺乱すと見る間に、妙高の巓近く一道の日光に照された濃緑の傾斜面に、点々として大さ馬蹄の如き白い物が露れた。残雪と謂ふには、鹿子斑とも覚えず、余り軽少であつたから、何ならんと目を瞠りつゝ進行けば、其の側面が振替つて、大斧劈皴とも見ゆる凹処の玲瓏として、そこらに立迷ふ雲に輝くを認めた。

この美観に紅葉の筆も冴え、妙高颪に吹かれた暮秋の冷気を肌に感じ、耳には鶯の鳴き声まで快い。だがここで温泉を堪能し、直江津、柏崎から新潟市に至ると一転、異様な暑さに見舞われる。これには紅葉もよほど閉口したらしい。日ごろの麗筆はどこへやら、

越後は雪の国であり、新潟は前後に大河と大海とを控へて居るのでもあれば、定めて涼い事であらうと私に期して居たのが、いやもう暑い/\。時候不順で東京が涼くて、赤倉で寒かつたのが、此に来ると、本極りに照らうと為るのに際して、決して熱くない事は無い処であつた……

と素の感想も丸出しだが、それゆえに思わず微笑まれる。

『煙霞療養』(同上)の口絵。「佐渡奉行渡海の幅」を描いたもの。

構内に入つて先づ奇を呼ぶのは、当面に聳ゆる山の頂より腰まで深く真二つに裂けて、恰も蟹の鋏を竪てたるやうに山骨赤く分れたる隙より天の蒼きを望むのである。之を「道遊の割戸」、古名「青柳の割戸」と謂ひて、相川八景に秋の月の名ある処。其の大斧鑿の跡は殆ど天工に逼ると見えながら、鉱脈の然やうに蟠まりしを尋ねて採掘せし昔の名残を留るのである。

として、赤い山に青い天の対比も鮮やかな流石の筆力で、この迫力をよく伝えていくのである。旅の途次では、お尻の血瘍(おでき)は痛む、泥鰌に舌鼓を打つ、茶の代わりにと出された雪を含む、湯屋の注意書きを抱腹絶倒の思いで眺め、土地の七不思議を数えあげる。果てはぶらりと立ち寄った蕎麦屋で「花の都人」と持ち上げられ、すすめられた酒盃を重ねて気を良くし、千鳥足にもなる…。種々の古典籍を引きつつ、次々に体験する非日常に、紅葉の筆も目まぐるしく表情を変える。

都会暮らしに慣れていた紅葉にとっては、物慣れず、戸惑うことも多い旅である。それでも旅の最終地点の佐渡で、「余りお名残惜い。我等は又何の世花の都人と、此様に手を取つて酌交す事の有るべきや、是今生の思出なり」と、異郷の客人として歓待された記憶は、紅葉自身にも清新な感動を与えたのであろう。

「はる/\と越の松原一涼み」。そう詠んだ紅葉も、一陣の涼風を感じたであろうか。

【今月のワンポイント:鉄道旅と紀行】

紀行文が注目を浴び始めた要因のひとつに、鉄道での旅行がより身近になったことが挙げられる。避暑の旅客も増え、『煙霞療養』が連載された年には、日本鉄道も日光や常磐海岸の遊覧列車を夏季限定で運行、割引切符も売り出した。いっぽうで地方では、発車しかけの列車をわざわざ止めて、遅れてきた客を乗せる運転手などもいて、鉄道馬車の名残のような、のどやかな状況もまま見受けられる時代であった。

『読売新聞』明治三十二年九月十一日「ひらき封」(紅葉の帰郷後に佐渡の知人から送られてきた手紙)の挿絵。

『春陽堂書店 発行図書総目録(1879年~1988年)』春陽堂編集部(編)

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

┃この記事を書いた人

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。