南條 竹則

第20回前編 吾輩の猫話──その一、迷亭の蛇飯

「この頃の大学生は猫も読めない」

こんな言葉を小学生の時に聞いた。

「猫」というのは夏目漱石の『吾輩は猫である』のことだ。

当時の学生の学力低下を嘆いた言葉であるが、「この頃」というのは今から半世紀も昔のことだ。昨今と比較すれば、平均的な大学生の読書能力はずっと高かったろうと思われるから、少し不思議な感じもする。

この話を聞いたのは、わたしの勉強を見てくれた家庭教師の先生からだったが、わたしはそれを千束通りの床屋に入った時、繰り返した。

「僕は『吾輩は猫』を読んだよ」

と胸を張ったら、

「どうせ、読み仮名つきだろ」

と床屋の旦那に言われて、ギャフンとなってしまった。

まさしくわたしが読んでいたのは、子供向けに総ルビを施した本だったのだ。同じ版元の『坊ちゃん』と一緒に祖母か誰かが買ってくれたのだが、あれは四年生か五年生の時だったと思う。

わたしは『坊ちゃん』も好きだったが、『猫』の方が面白く、夢中になって何度も読んだ。今でもたまに読み返すが、そのたびに面白い。子供にわかるはずのないことが沢山書いてあるのに、あれほど面白かったという事実がまた面白い。

近頃また読んでみて、随分食べ物が出て来る小説であることに気づいた。

御存知の通り、『吾輩は猫である』は苦沙弥 家の飼猫の視点で語られているから、舞台は当然苦沙弥家とその隣近所に限られる。だから、食べ物といっても、料理屋の酒肴などは出て来ない。この家の人々がふだん食べる惣菜や菓子である。雑煮、薩摩芋の味噌汁、苦沙弥先生が舐めるジャム、茶請けの羊羹やカステラや空也餅、金満家金田家の令嬢が好きだという阿倍川餅、といった具合だ。

けれども、苦沙味家の常連客で大法螺吹きの迷亭先生の口からは、珍奇な食膳の話が次々に出てくる。

彼の手紙に書いてある孔雀の舌の話──ローマ人が食べた云々──は法螺というよりも蘊蓄で、今ではさほど耳新しくなくなった。しかし、「蛇飯」の話は類を見ない奇譚である。

迷亭曰く──彼は若い頃旅をして、越後から会津へ入ろうとしたが、行き暮れて峠の一軒家に宿を借りた。

そこには鄙には稀な美しい娘がいて、迷亭は惚れてしまう。

「這入って見ると八畳の真中に大きな囲炉裏が切ってあって、その周りに娘と娘の爺さんと婆さんと僕と四人坐ったんですがね。さぞ御腹が御減りでしょうと云いますから、何でも善いから早く食わせ給えと請求したんです。すると爺さんが折角の御客さまだから蛇飯でも炊いて上げようと云うんです。(中略)そこで爺さん囲炉裏の上へ鍋をかけて、その中へ米を入れてぐずぐず煮出したものだね。不思議な事にはその鍋の蓋を見ると大小十個ばかりの穴があいている。その穴から湯気がぷうぷう吹くから、旨い工夫をしたものだ、(後略)」(新潮文庫版 236頁)

爺さんはその鍋に生きた蛇を何匹も入れて、蓋をした。「すると一分立つか立たないうちに蓋の穴から鎌首がひょいと一つ出ましたのには驚ろきましたよ。やあ出たなと思うと、隣の穴からもまたひょいと顔を出した。又出たよと云ううち、あちらからも出る。こちらからも出る。とうとう鍋中蛇の面だらけになってしまった」

「なんで、そんなに首を出すんだい」

「鍋の中が熱いから、苦しまぎれに這い出そうとするのさ。やがて爺さんは、もうよかろう、引っ張らっしとか何とか云うと、婆さんははあーと答える。娘さんはあいと挨拶をして、名々に蛇の頭を持ってぐいと引く。肉は鍋の中に残るが、骨だけは奇麗に離れて、頭を引くと共に長いのが面白い様に抜け出してくる」(中略)それから蓋を取って、杓子で以て飯と肉をやたらに搔き交ぜて、さあ召し上がれと来た」(同237頁)

その時分の迷亭は「随分悪もの食いの隊長で、蝗、なめくじ、赤蛙などは食い厭きていた位」だったから、早速これを食べてみると、まことに美味い。腹もくちて、その夜はぐっすり眠った。ところが、翌朝目を覚まして窓から庭を眺めていると、薬缶頭の人物が顔を洗っている。よくよく見ると、例の娘だった。前の晩は高島田の鬘を被っていたのだ。迷亭の初恋ははかなく破れ、これは「全く蛇飯を食いすぎたせいに相違ない」と思うのだった。「なんで、そんなに首を出すんだい」

「鍋の中が熱いから、苦しまぎれに這い出そうとするのさ。やがて爺さんは、もうよかろう、引っ張らっしとか何とか云うと、婆さんははあーと答える。娘さんはあいと挨拶をして、名々に蛇の頭を持ってぐいと引く。肉は鍋の中に残るが、骨だけは奇麗に離れて、頭を引くと共に長いのが面白い様に抜け出してくる」(中略)それから蓋を取って、杓子で以て飯と肉をやたらに搔き交ぜて、さあ召し上がれと来た」(同237頁)

子供心にわたしはこの蛇飯を美味そうだと感じ、オカカを入れたおじやのようなものを想像した。しかし、今になって読み返すと、やはり法螺としか考えられない。

第一、こんなやり方では飯の中に鱗が落ちてしまうだろう。

第二に、蛇肉は骨離れが悪い。わたしは昔、中国の広州で過山峰という蛇の揚物を食べた時、肉を骨から齧り取るのに一苦労した。味は良いのに、残念無念と思った記憶がある。

だから、よほど長時間煮込まなければ、骨だけきれいに取れることはあるまい。迷亭の蛇飯は、所謂「泥鰌地獄」のような空想の産物──ないし現実と空想の間をたゆたう存在かと思われる。

そういえば、昔行きつけにしていた小岩の「楊州飯店」のメニューに、「コブラのスープ」というのがあった。缶詰のコブラの肉を使ったのだが、宴会の時、よく御飯を入れてお粥にしてくれた。

あれも今は遠い思い出の美味である。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

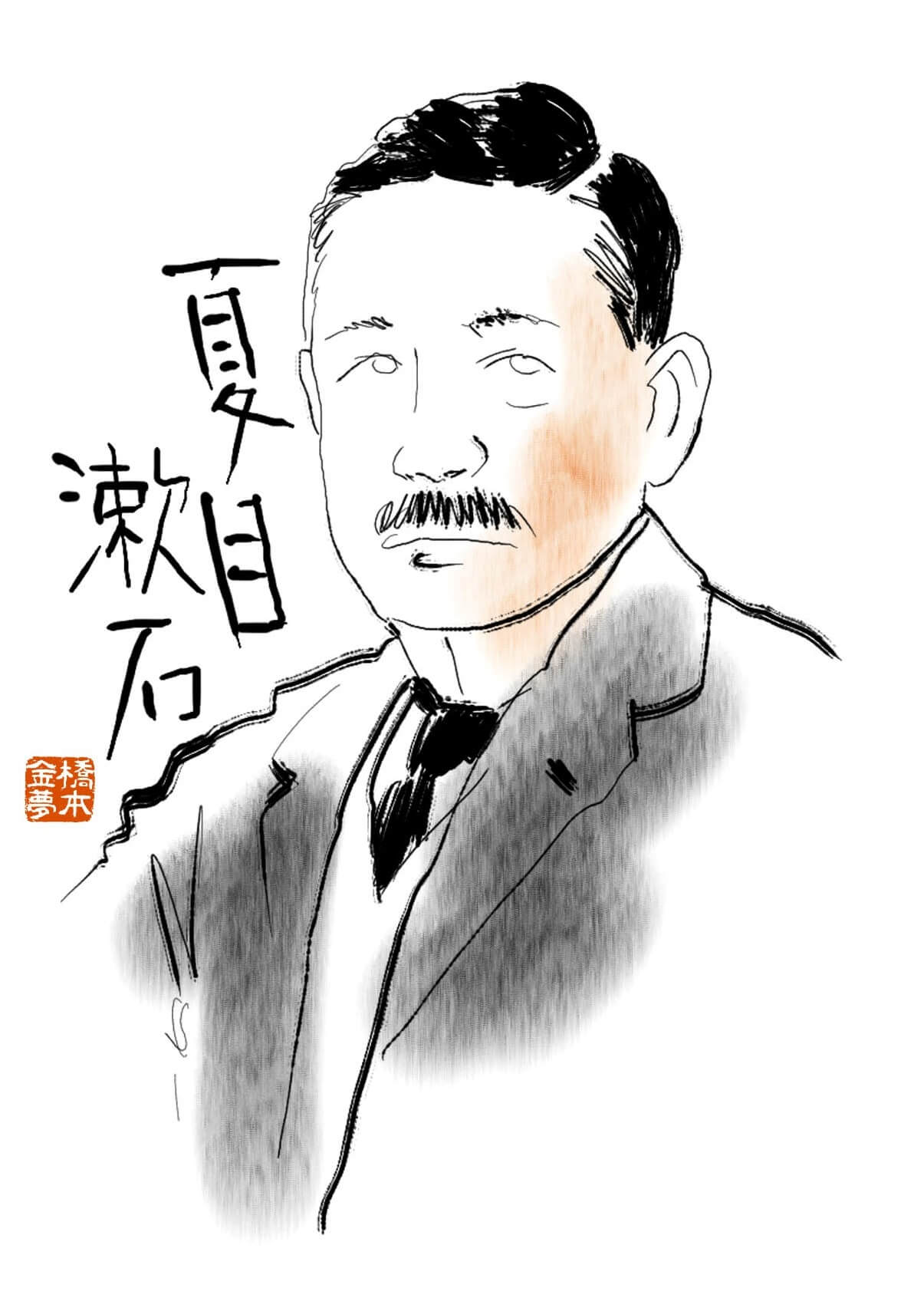

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)