南條 竹則

第20回後編 吾輩の猫話──その二、トチメンボー前回お話しした「蛇飯」と同様、奇天烈なる迷亭のエピソードに「トチメンボー」の一件がある。

金縁眼鏡の美学者・迷亭氏は、ある日新体詩人の越智東風を連れて西洋料理屋へ行き、何か変わったものを食おうじゃないかといって、「トチメンボー」を注文する。

「ボイがメンチボーですかと聞き直しましたが、先生は益真面目な

すると、ボイは良い加減な受け答えをして、ますます迷亭の術中に嵌まってゆく。しまいに「材料は何を使うかね」と問われて困っていると、「材料は日本派の俳人だろうと先生が押し返して聞くとボイはへえ左様で、それだものだから近頃は横浜へ行っても買われませんので、まことに御気の毒様と云いましたよ」(同51頁)

「日本派の俳人」というのは、漱石と同時代の俳人・安藤錬三郎のことで、号を「橡面坊このトチメンボーという言葉を、わたしはずっとオタンコナスやアンポンタンの親戚かと思っていた。子供の頃読んだ漫画に使われていた記憶がある。『猫』の影響で、新語としてかなり定着したように思うが、近頃はあまり聞かなくなった。

迷亭のことでもう一つ忘れられないのは、彼が苦沙弥夫人に講釈しながら蕎麦を食う場面である。

「饂飩うどん は馬子まご が食うもんだ。蕎麦の味を解しない人程気の毒な事はない」と云いながら杉箸をむざと突き込んで出来るだけ多くの分量を二寸ばかりの高さにしゃくい上げた。「奥さん蕎麦を食うにも色々流儀がありますがね。初心の者に限って、無暗むやみ にツユ、、 を着けて、そうして口の内でくちゃくちゃ遣や っていますね。あれじゃ蕎麦の味はないですよ。何でも、こう、一ひ としゃくいに引っ掛けてね」と云いつつ箸を上げると、長い奴が勢揃せいぞろ いをして一尺ばかり空中に釣るし上げられる。迷亭先生もう善かろうと思って下を見ると、未ま だ十二三本の尾が蒸籠の底を離れないで簀垂すだ れの上に纏綿てんめん している。(同229-230頁)

どうもこの食べ方は蕎麦通らしくない。蕎麦を一度にたくさんしゃくい上げすぎている。「この長い奴へツユ、、 を三分ぶんの 一つけて、一口に飲んでしまうんだね。嚙んじゃいけない。嚙んじゃ蕎麦の味がなくなる。つるつると咽喉のど を滑り込むところがねうちだよ」と思い切って箸を高く上げると蕎麦は漸くの事で地を離れた。左手ゆんで に受ける茶碗の中へ、箸を少しずつ落して、尻尾の先から段々に浸ひた すと、アーキミジスの理論に因よ って、蕎麦の浸った分量だけツユ、、 の嵩かさ が増してくる。ところが茶碗の中には元からツユ、、 が八分目這入はい っているから、迷亭の箸にかかった蕎麦の四半分しはんぶん も浸らない先に茶碗はツユ、、 で一杯になってしまった。(中略)迷亭もここに至って少し蹰躇ちゅうちょ の体であったが、忽ち脱兎だっと の勢を以て、口を箸の方へ持って行ったなと思う間もなく、つるつるちゅうと音がして咽喉笛が一二度上下へ無理に動いたら箸の先の蕎麦は消えてなくなっておった。見ると迷亭君の両眼から涙の様なものが一二滴眼尻から頰へ流れ出した。山葵が利いたものか、飲み込むのに骨が折れたものかこれは未いま だに判然しない。(同230頁)

「吾輩」の写生文の中でも、このくだりは秀逸だ。まるで目の前に見るようではないか。苦しそうだが美味そうなのが何とも不思議である。ところで、迷亭の台詞に出て来る「行徳

迷亭君は気にも留めない様子で「どうせ僕などは行徳ぎょうとく の俎まないた と云う格だからなあ」と笑う。「まずそんなところだろう」と主人が云う。実は行徳の俎と云う語を主人は解さないのであるが、さすが永年教師をして胡魔化しつけているものだから、こんな時には教場の経験を社交上にも応用するのである。「行徳の俎というのは何の事ですか」と寒月が真率に聞く。主人は床の方を見て「あの水仙は暮に僕が風呂の帰りがけに買って来て挿したのだが、よく持つじゃないか」と行徳の俎を無理にねじ伏せる。(同67頁)

今わたしの手元にある新潮文庫の注によると、行徳の俎は馬鹿で擦だが、この一帯も埋め立てられてしまい、その結果は飲食の世界に歴然としている。昔の東京の鮨屋には帆立貝はめったになく、貝柱といえば青柳の小柱だった。これを汁蕎麦に入れる「あられ蕎麦」という料理もあった。今は「あられ蕎麦」など、夢の夢だ。どこか遠い産地から取り寄せる青柳の小柱は高級品である。

東京湾の自然破壊はかくの如し。

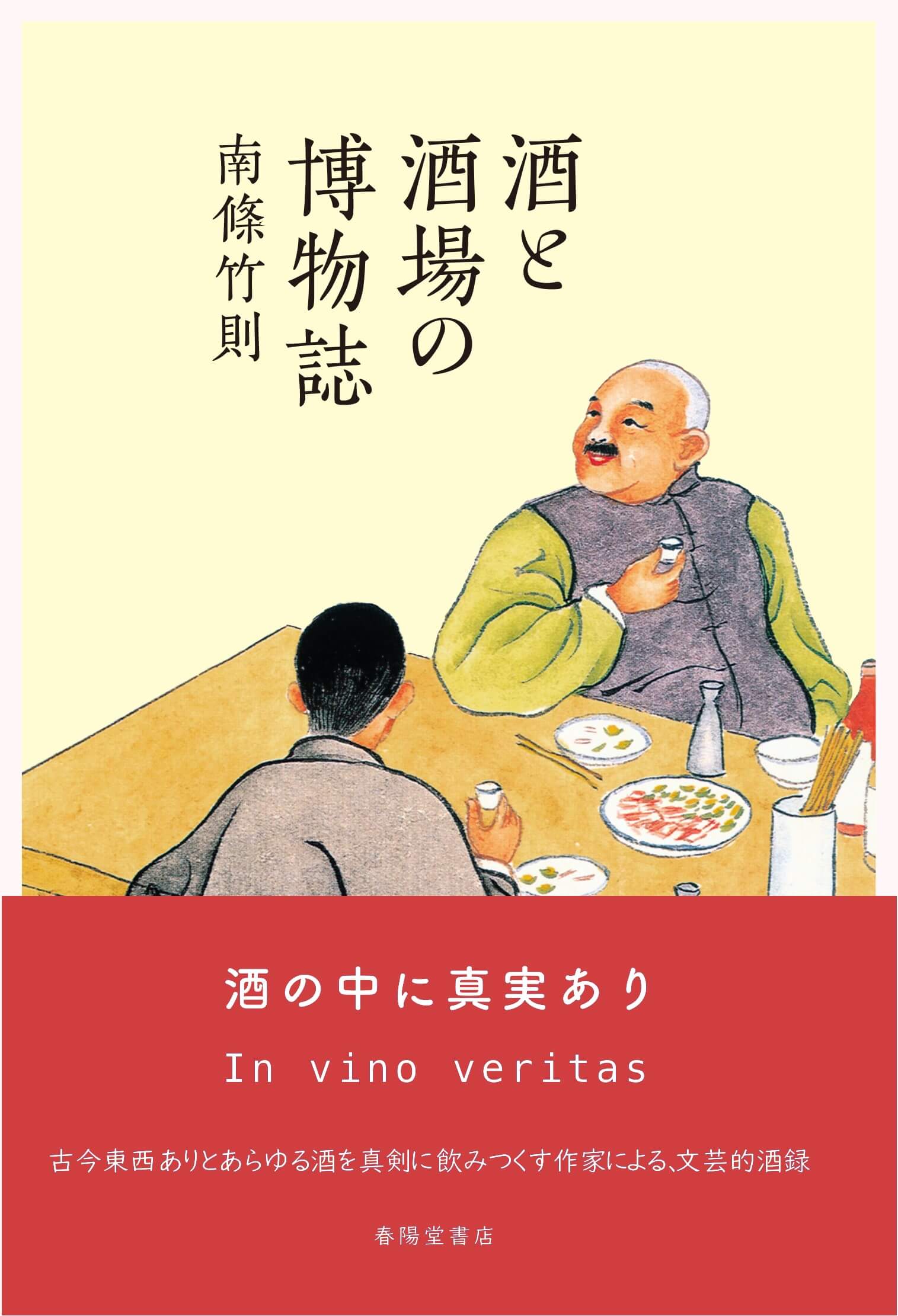

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)