せきしろ

#7

想像から物語を展開する「妄想文学の鬼才」として、たとえる技術や発想力に定評のあるせきしろさん。この連載ではせきしろさんが、尾崎放哉の自由律俳句を毎回ピックアップし、その俳句から着想を得たエッセイを書き綴っていく(隔週更新)。第7回目は次の2本。

朝早い道のいぬころ

大正一四年 『層雲』九月号 夏有涼風(一九句)

傘にばりばり雨音さして逢ひに来た

大正一四年 『層雲』二月号 人天竜象(三七句)

放哉の句から生まれる新たな物語。あなたなら何を想像しますか? 大正一四年 『層雲』九月号 夏有涼風(一九句)

傘にばりばり雨音さして逢ひに来た

大正一四年 『層雲』二月号 人天竜象(三七句)

朝早い道のいぬころ

私にとって朝はどのようなものであっただろうか。

幼い頃は眠くて起きられない、という記憶はない。小学生になってもそれは変わらなかった。私は走るのが得意だったので運動会の日の朝は特に早く起きた。午前六時に花火の音がなれば運動会開催の合図であったから、曇り空の日は五時には起きてドキドキしながら花火を待っていた。

中学生になった頃には、ラジオの深夜放送を聴くようになっていて、時折眠い朝があった。冬になると北国ならではのスピードスケート大会があり、私はスケートが得意ではなかったので憂鬱な朝もあった。なんとか大会を休もうとストーブのそばに体温計を近づけ温度を上げたこともあった。

やがて朝は眠いもの以外の何者でもなくなっていき、一人暮らしを始めて自堕落な生活になって、いつしか朝に寝るようになった。昼夜逆転である。

夜中活動して朝が近づくと色が変わっていく。

暗闇が濃い青になり、少しずつ青が薄くなっていき風景はやがて白くなる。やがて太陽の光の色に置きかわっていく。私はそんな青い時間が好きになった。子どもの頃には眠っていて見ることの出来なかった色である。それを見てから寝るから起きるのはたいてい午後。午前中に用事がある時は寝ずに出かけることもあり、図らずも昼夜逆転が直る時もあった。もちろん一瞬であったが。

今は年のせいか早起きになった。早起きする気がなくても寝てられなくなっている。起きてすぐ近所の喫茶店に行くのが日課となり、店に向かう途中の空気が学校へ行っていた頃を思い出させる。

いろんな朝がある。すれ違う人、それぞれの朝がある。それはもしかしたら悪い朝なのかもしれない。でもきっと次の朝は良い朝だ。

傘にばりばり雨音さして逢ひに来た

喫茶店に入り座ると『雨の日割引サービス』と書かれた張り紙が見えた。最近始まったサービスなのだろうか。どうやら50円安くなるようだ。ということは今日は450円になるのかと考えつつ、コーヒーを飲んで一通り作業して、1時間後レジへと向かった。

「500円です」

店員の口から出た金額は割引されていないものだった。私の予想では450円である。窓の外を見るとさっきよりは弱くなっているもののまだ雨は降っている。地面の水溜りを見ると波紋がある。

「雨の日割引じゃないんですか?」

そういうことをすぐに言うことができればいいのだが、間違っていたら恥ずかしい。もっと証拠が欲しい。レジ付近に『雨の日サービス』の文字を探したがない。でもさっきの席では確かに見た。

もしかしたら、店員からは雨が降っているように見えないのかもしれないと思い、もう一度窓の外を見る。店員にも外の様子を気づいてもらおうとさっきより大袈裟に見る。しかし店員に変化はない。これは店員が忘れているパターンだ。

「雨の日割引じゃないんですか?」

だが、またしてもその言葉は言えない。張り紙に「土日祭日のみ」などの但し書きがあったかもしれないからだ。

今更確認しに行くのも怪しい動きになってしまう。

「きっと、これくらいの雨では降ってるうちに入らないってことなんだ」

私はそう自分に言い聞かせて、雨の中を歩いた。

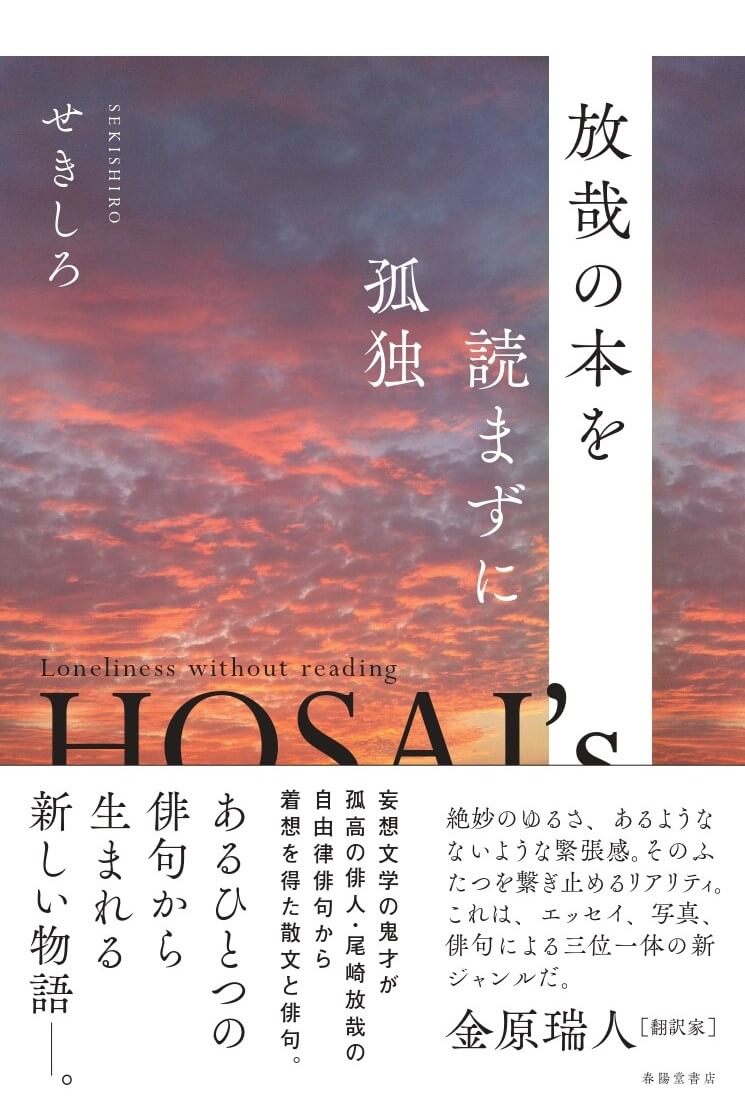

『放哉の本を読まずに孤独』(春陽堂書店)せきしろ・著

あるひとつの俳句から生まれる新しい物語──。

妄想文学の鬼才が孤高の俳人・尾崎放哉の自由律俳句から着想を得た散文と俳句。

絶妙のゆるさ、あるようなないような緊張感。そのふたつを繋ぎ止めるリアリティ。これは、エッセイ、写真、俳句による三位一体の新ジャンルだ。

──金原瑞人(翻訳家)

あるひとつの俳句から生まれる新しい物語──。

妄想文学の鬼才が孤高の俳人・尾崎放哉の自由律俳句から着想を得た散文と俳句。

絶妙のゆるさ、あるようなないような緊張感。そのふたつを繋ぎ止めるリアリティ。これは、エッセイ、写真、俳句による三位一体の新ジャンルだ。

──金原瑞人(翻訳家)

┃プロフィール

せきしろ

1970年、北海道生まれ。A型。北海道北見北斗高校卒。作家、俳人。主な著書に『去年ルノアールで』『海辺の週刊大衆』『1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった』『たとえる技術』『その落とし物は誰かの形見かもしれない』など。また又吉直樹との共著に『カキフライが無いなら来なかった』『まさかジープで来るとは』『蕎麦湯が来ない』などがある。

公式サイト:https://www.sekishiro.net/

Twitter:https://twitter.com/sekishiro

せきしろ

1970年、北海道生まれ。A型。北海道北見北斗高校卒。作家、俳人。主な著書に『去年ルノアールで』『海辺の週刊大衆』『1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった』『たとえる技術』『その落とし物は誰かの形見かもしれない』など。また又吉直樹との共著に『カキフライが無いなら来なかった』『まさかジープで来るとは』『蕎麦湯が来ない』などがある。

公式サイト:https://www.sekishiro.net/

Twitter:https://twitter.com/sekishiro

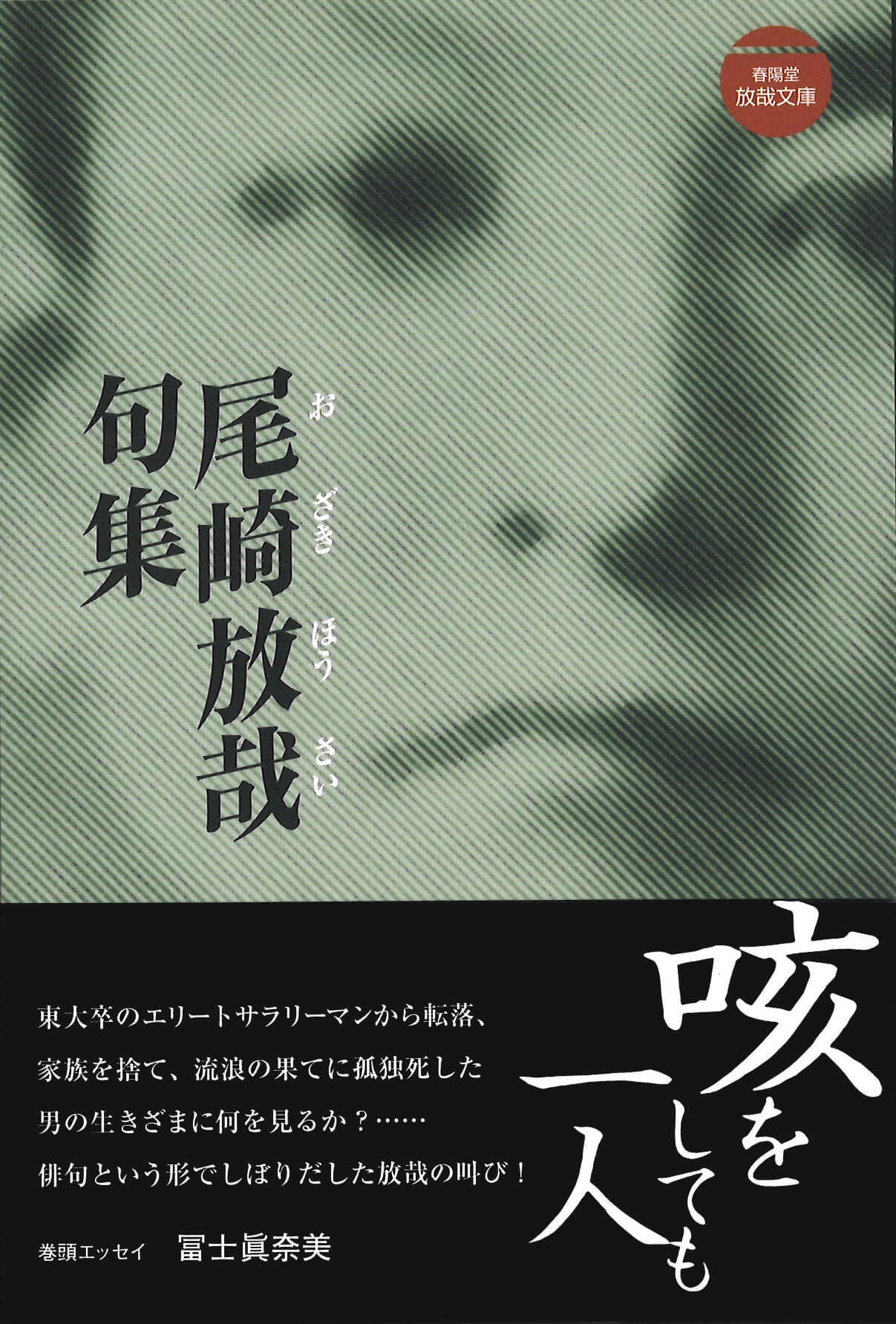

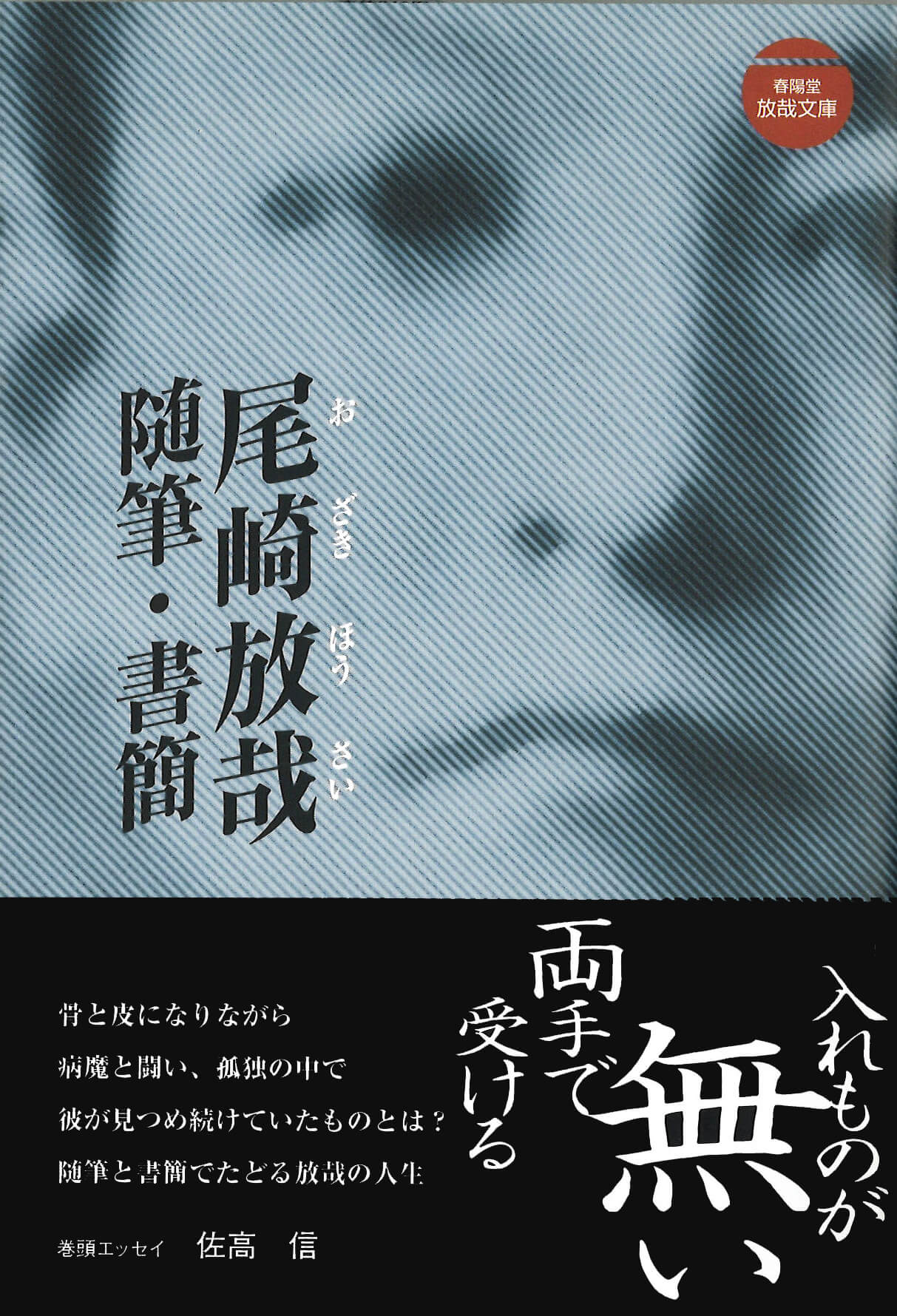

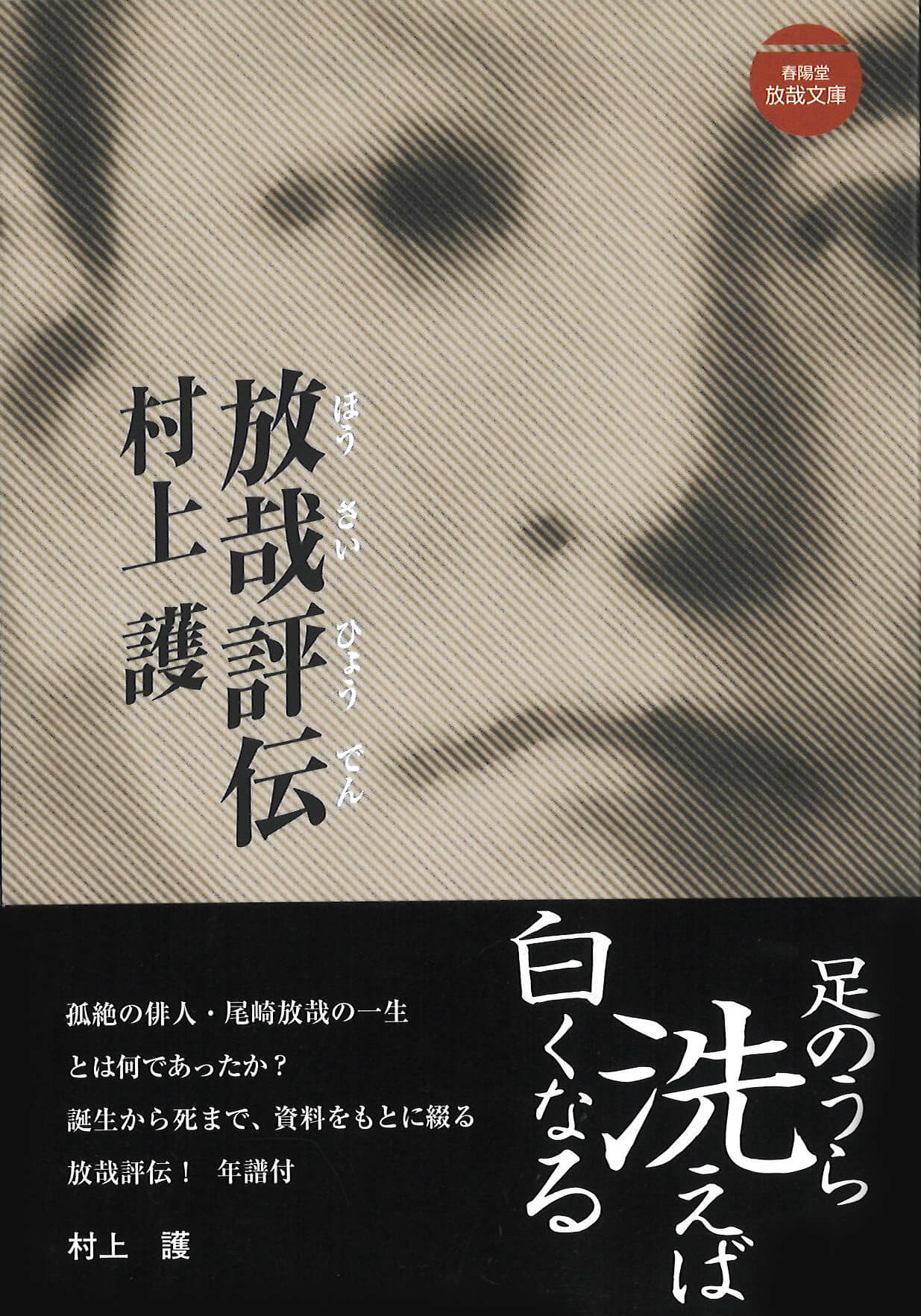

<尾崎放哉 関連書籍>