南條 竹則

第21回後編 吾輩の猫話──その四、寒月君の干柿猫鍋の多々良三平はべつとして、『吾輩は猫である』に登場するのは、苦沙弥先生といい、迷亭といい、越智東風といい、実業とかけ離れて、富国強兵の役に立たぬ人間ばかりだ。

その中で水島寒月君は唯一の理科系人士だが、理科系だから現実派かというと、そうでない。彼が理学協会で演説する時の演題は「首縊りの力学」、博士論文の主題は「蛙の眼球の電動作用に対する紫外光線の影響」(231頁)と来ている。彼はこの論文の実験のために、毎日ガラスの球ばかり磨いている。

寒月君には文学芸術の嗜みもあり、高等遊民たるの資格が十分ありそうに見受けられる。彼はヴァイオリンを弾くし、珍妙な「俳劇」なるものを提唱するが、そのヴァイオリンをめぐって、じつに面白い話が語られる。

寒月君は高等学校時代からこの楽器を弾き始めたが、それには並々ならぬ勇気が要った。

彼のいた田舎は保守的な土地柄で、女学校の生徒ならいざ知らず、男子がヴァイオリンなどという柔弱なものを習えば、厳重な制裁を受ける恐ろしいところだった。寒月君は「金善」という店の先に吊るしてあるヴァイオリンを見て、「ああ欲しい」と思うけれども、上に述べた事情から、おいそれと手が出せない。それでも、ヴァイオリンへの情熱は燃えさかる一方なので、ついに買う決心をして、そのために一計をめぐらす。

仮病を使って学校を休み、人目につかない夜のうちに買いに行こうと考えたのだ。そこで昼間から布団に寝て日暮れを待ったが──

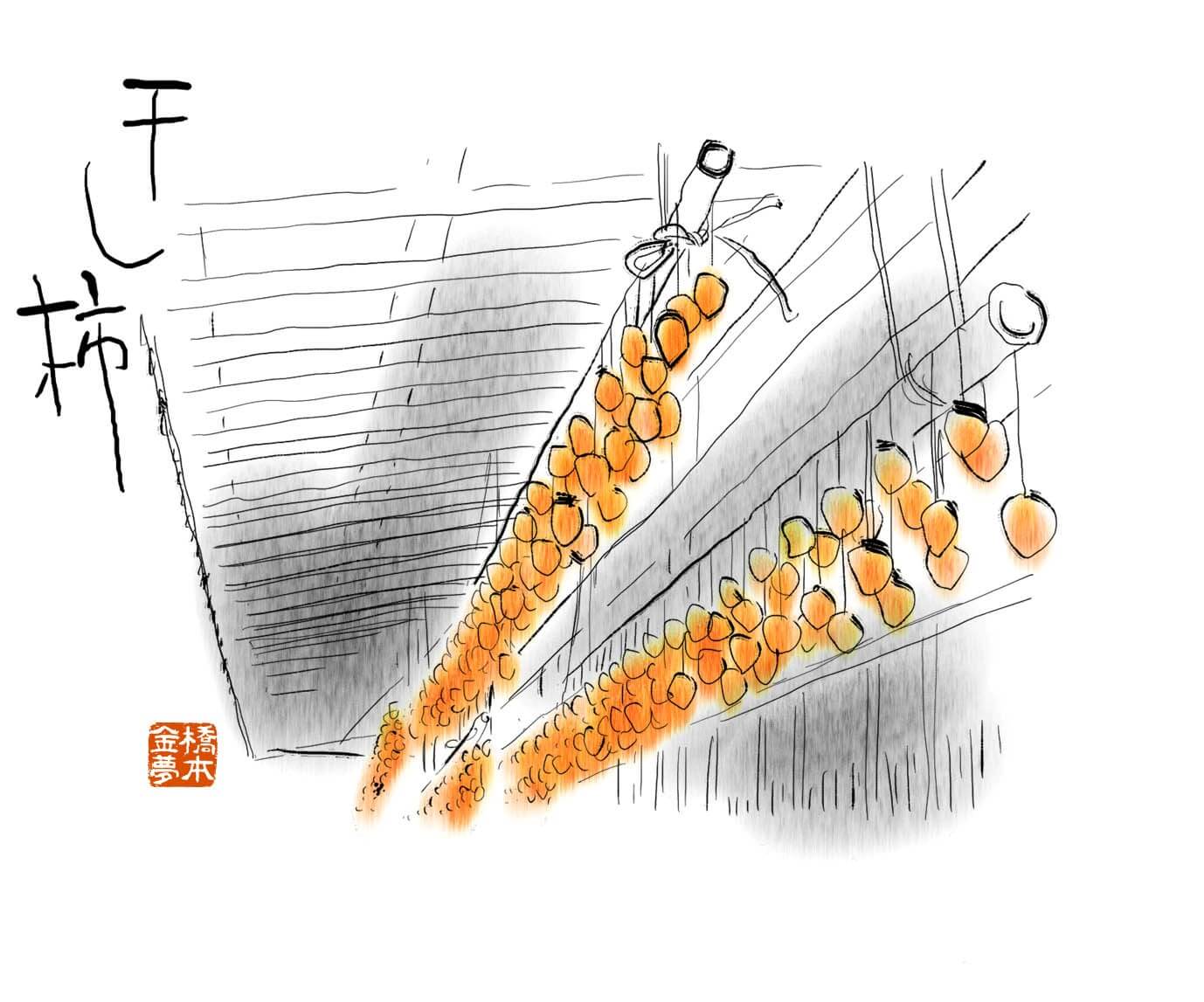

「夜具の中から首を出していると、日暮れが待遠でたまりません。仕方がないから頭からもぐり込んで、眼を眠って待ってみましたが、やはり駄目です。首を出すと烈しい秋の日が、六尺の障子へ一面にあたって、かんかんするには癇癪が起りました。上の方に細長い影がかたまって、時々秋風にゆすれるのが眼につきます」

「何だい、その細長い影と云うのは」

「渋柿の皮を剝いて、軒へ吊るして置いたのです」

「ふん、それから」

「仕方がないから、床を出て障子をあけて椽側へ出て、渋柿の甘干しを一つ取って食いました」

「うまかったかい」と主人は小供みた様な事を聞く。

「うまいですよ、あの辺の柿は。到底東京などじゃあの味はわかりませんね」(新潮文庫版477-8頁)

寒月君はまた布団にもぐったけれども、しばらくして首を出すと、まだ日は暮れていない。そこで出て来て、柿を食って、また寝床へ入って、早く日が暮れればいいと思う。

「何だい、その細長い影と云うのは」

「渋柿の皮を剝いて、軒へ吊るして置いたのです」

「ふん、それから」

「仕方がないから、床を出て障子をあけて椽側へ出て、渋柿の甘干しを一つ取って食いました」

「うまかったかい」と主人は小供みた様な事を聞く。

「うまいですよ、あの辺の柿は。到底東京などじゃあの味はわかりませんね」(新潮文庫版477-8頁)

「(前略)約三四時間も立たと思う頃、もうよかろうと、首を出すと豈計らんや烈しい秋の日は依然として六尺の障子を照らしてかんかんする、上の方に細長い影がかたまって、ふわふわする」

「そりゃ、聞いたよ」

「何返もあるんだよ。それから床を出て、障子をあけて、甘干しの柿を一つ食って、又寝床へ這入って、早く日が暮れればいいと、ひそかに神仏に祈念をこらした」(同478頁)

そんなことを繰り返しているうち、軒端に吊るした柿をとうとうみんな食べてしまった。「そりゃ、聞いたよ」

「何返もあるんだよ。それから床を出て、障子をあけて、甘干しの柿を一つ食って、又寝床へ這入って、早く日が暮れればいいと、ひそかに神仏に祈念をこらした」(同478頁)

さて、ようやく待ちに待った夜が来た。

寒月君は「金善」へ行き、ヴァイオリンをやっと買ったが、今度はそれを弾く場所に困る。家で弾いたのでは、近所合壁に聞こえてしまう。

そこで彼は大平という平地を練習の場所に選んだ。そこは山の南側にあり、広さ百坪ほどで、真ん中に八畳敷きくらいの一枚岩がある。夜中にそこへ行って岩の上に坐ると、何だか不思議な心持ちになって来た。

(前略)こんな寒い晩に登ったのは始めてなんだから、岩の上へ坐って少し落ち着くと、あたりの淋しさが次第々々に腹の底へ沁み渡る。こう云う場合に人の心を乱すものは只怖いと云う感じばかりだから、この感じさえ引き抜くと、余るところは皎々冽々たる空霊の気だけになる。二十分程茫然としているうちに何だか水晶で造った御殿のなかに、たった一人住んでる様な気になった。しかもその一人住んでる僕のからだが──いやからだばかりじゃない、心も魂も悉く寒天か何かで製造された如く、不思議に透き徹ってしまって、自分が水晶の御殿の中に居るのだか、自分の腹の中に水晶の御殿があるのだか、わからなくなって来た……」(同500-501頁)

と、山のうしろの古沼の奥で「ギャー」という声がした。寒月君はハッと我に返り、怖くなって逃げ帰った。この叫び声の正体は何だか、結局はっきりしない。「夢十夜」に顕著に見られる通り、漱石には幻視者の一面があるが、『猫』ではその要素が寒月君に集中しているような気がする。彼はどうも魅入られやすい人だ。作品の初めの方では、憧れの女性の幻だか生霊だかに引かれて、入水自殺をしそうになるくらいだ。

寒月君が何度も布団から出て吊るし柿を食べるくだりは、迷亭の蕎麦と共に、子供のわたしの心に強い印象を残した。

それから十数年後、小説の中でふたたび美味そうな柿に出会ったが、それは谷崎潤一郎の「吉野葛」に描かれる「熟柿」だった。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)