【第69回】

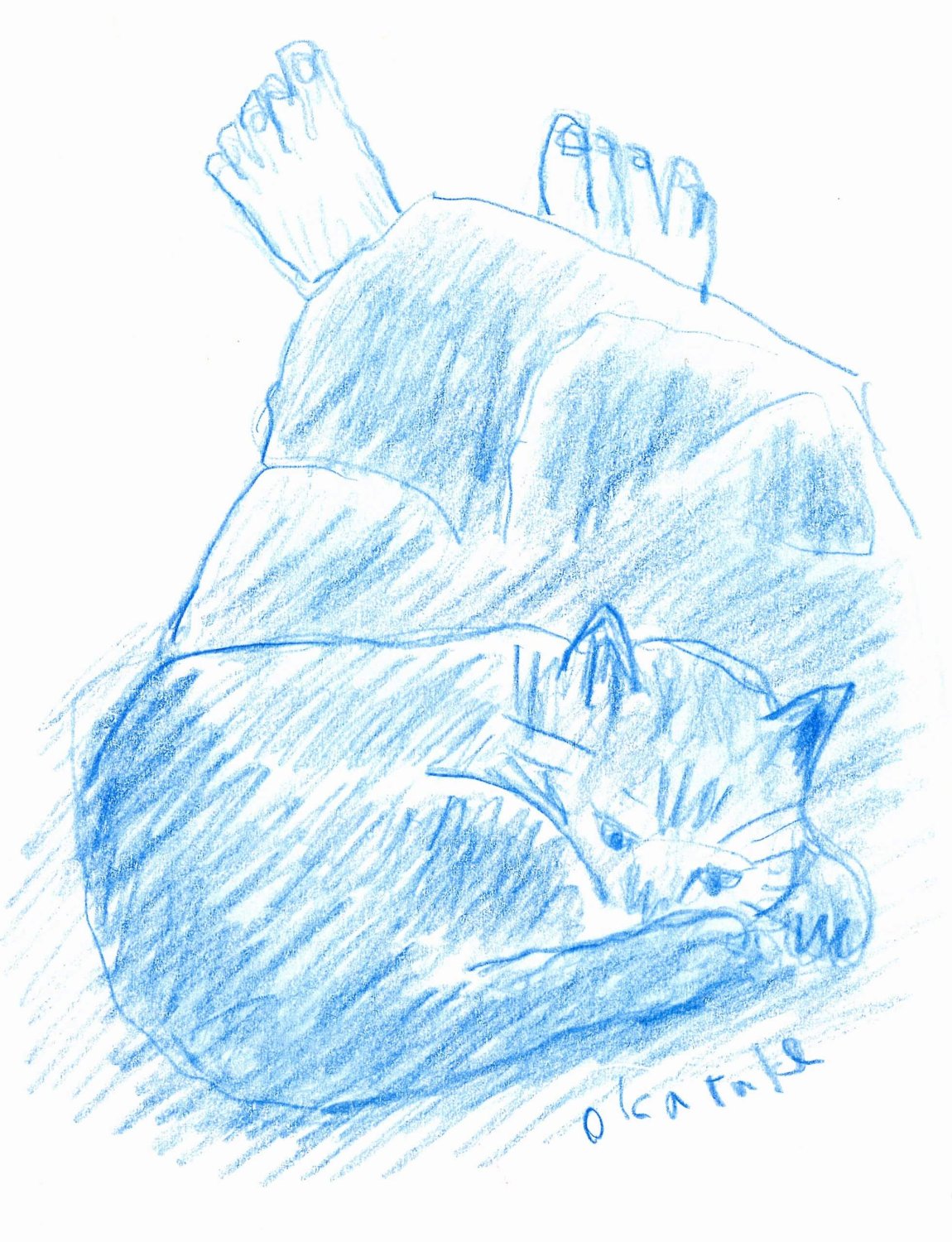

ネコが毛布に寝転んでいる

拙著『これからはソファーに寝ころんで』(春陽堂書店)のカバー絵(森英二郎さん作)にあるごとく、私が一日のうちで、もっとも滞留するのが地下(仕事場兼書庫)にある赤いソファーである。とくにコロナ禍でステイホームが余儀なくされてからのおよそ2年、外出する以外の8割近くは、このソファーに寝ころんでいたと思う。おかげで太りもしたし、足腰がめっきり弱った。いかんなあ、と思っている。

秋深く、空気がひんやりしてくると、ソファーの上に寝ころぶ首から下を毛布でおおう。これで、冷え込み方に大きな差ができる。11月後半あたりから毛布は必需となった。そしていつからか、リビングもしくは2階にいるネコが降りてきて、この毛布の上に寝そべるようになった。

うちには銀ぶち(オス)と、ほぼ全身真っ黒(メス)と2匹、猫を飼っている。妻と娘はそれぞれに名前をつけて、名前で呼ぶが、私はなんだか照れ臭く、両方とも「ちびっこ」としている。えこひいきはいけないが、私のお気に入りは「ちび黒」の方で、足元に近づいてくるとよく頭をなでるし、膝に抱き上げたりもする。「ちび銀」より軽く、体もぐにゃぐにゃと柔らかく、手触りも気持ちよく従順なのである。

この「ちび黒」の方が、一日に何度かみゃあみゃあ鳴きながら降りてきて、毛布をかけてソファーに寝ころんでいる私の上に乗るのだ。いや、私の上というより毛布の上だ。そこで必ず爪をとぐ。しばらくカリカリやっていたかと思うと、幾度か体勢を変えて、やがて毛布の上で丸くなる。喉を指先でコリコリと掻いてやると、ゴロゴロと喉を鳴らしている。毛布を通して、小さな生き物の体温(ネコは人間より温かい)と重みが伝わってくる。変な話だが、幸せな気分になったりする。そのさまをスケッチしたのがこの絵だ。

ネコも気持ちいいのか、しっぽをくるくると時折回し、眼をつぶってじっとしている。しかし、それは10分とか20分ぐらいで、ある時、急にパッと起き上がり、さっさと下りて階段を駆け上がっていく。あんなにくつろいで、永遠に毛布の上で丸まっているかと思えば、その変わり身の早さに驚くのだ。このあたりが主人へべったりの犬と違う。

ネコの重みで毛布が引っ張られて、よく私の足先が飛び出してしまうのだが、ネコをのっけている間はそのままにしている。なんでも歌にしていたフォーク小僧だった高校生の時なら、これで一曲書き上げただろう。タイトルは「ネコが毛布に寝転んでいる」。

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット』のタイトル

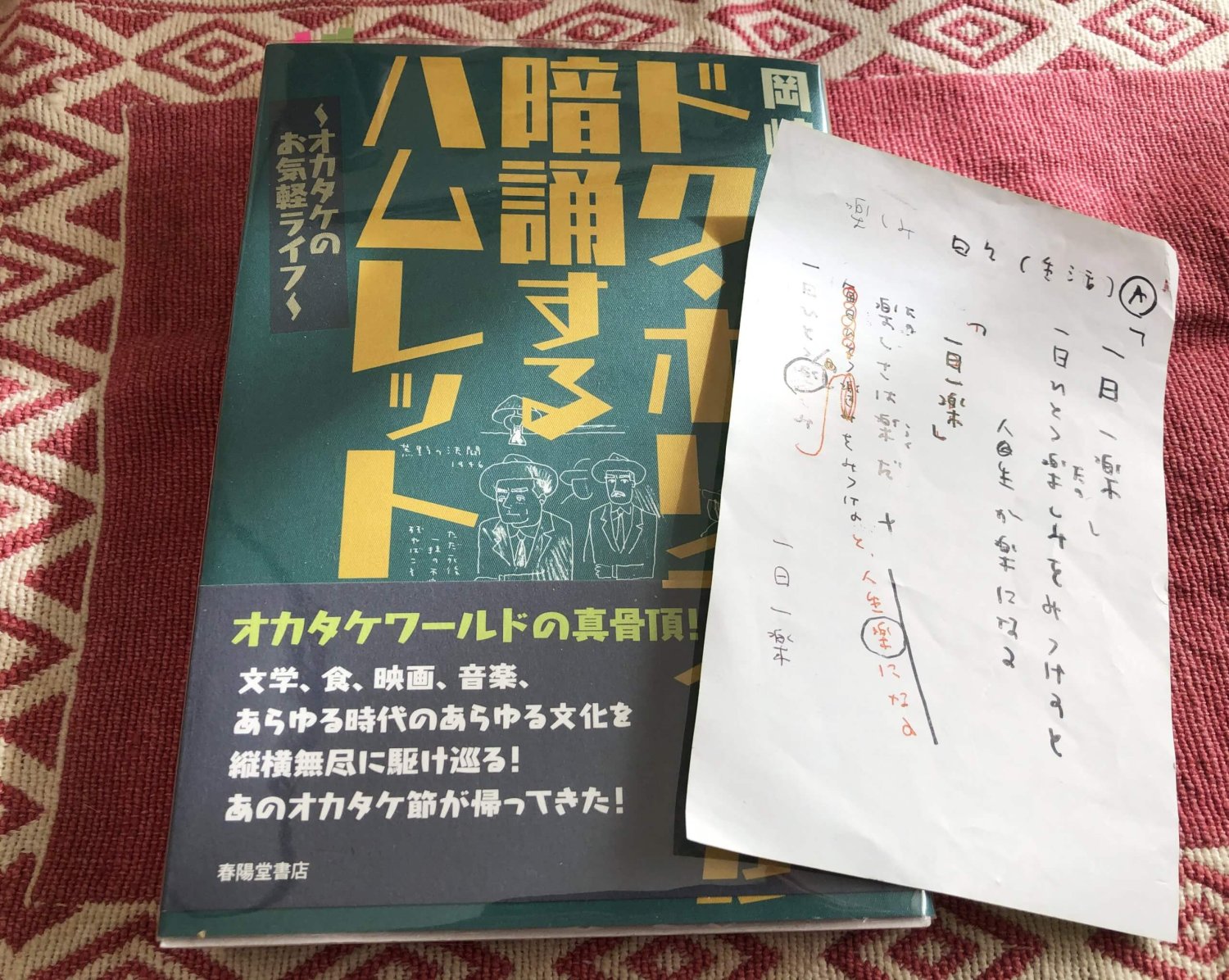

今年、なんといっても大きなできごとは、このウェブ連載を春陽堂書店さんから本にしてもらったことだ。奥付の発行日は11月20日。書籍化の打ち合わせで版元にうかがったのが10月20日。本が出来上がって、サインを入れに再び出向いたのが11月11日だから、ずいぶん早いスピードでかたちになったのだと、今にして思う。

打ち合わせでは、タイトルを決めることも重要な案件であった。私の心づもりにしていた案を書いたメモが残っていた。最終的に決まったタイトルの片りんもない、まったく違う案を用意していたことが分かる。メモをそのまま写す。

「楽しみ 日々(生活)」とまずあって、その下「一日一楽(一日ひとつ楽しみをみつけると人生が楽になる)」、あるいは「楽しさは楽だ」なんて書いてある。どうやら「一日一楽」をメインタイトルに考えていたようだ。副題として「一日ひとつ」以下が続く。いま思えば、なんとセンスのないタイトルだろう。どうかしていたのである。

それでも、編集担当のNさんに「こういう案はどうか」とメモを差し出してみた。しばらくメモを見て、Nさんは「うーん、なんだかお坊さんの本みたいですね。よくお寺の門の前にある掲示板の文句みたいな……」と苦笑いした。私はそのひと言で目が覚めた。いや、これはまったくダメだなと気づいたのである(気づくのが遅いよ)。すぐさまその場で、別のタイトルを考えようとして、突如ひらめいたのが『ドク・ホリディが暗誦するハムレット』であった。そして瞬時に、これに決定した。「一日一楽」とは、なんたる違い。副題「オカタケのお気楽ライフ」もその場でつけた。

まだ続いている本連載では、文学、食、映画、ドラマ、音楽、旅・散歩など、私の日常生活の折々のことを、なるべく話題を散らして塩梅しながら書くようにしている。タイトルとなったのは映画のトリビアな知識を書いた一文のタイトルであった。ジョン・フォード監督『荒野の決闘』で、悪党に脅かされ芝居のセリフを言わされるシェイクスピア役者が、恐怖のため立往生してしまう。それは『ハムレット』の一部であった。酔いどれ医師のホリディは、すぐさま途切れたセリフの続きを暗誦する。そのセリフについて、新潮文庫版『ハムレット』に当たり、紹介した文章だ。

タイトルだけでは、どんな本の中身かがよくわからない。引っかかるとしたら「ドク・ホリディ」と「ハムレット」だろう。映画好きと文学好きならこれに反応するはずだ、と推測したのは決まった後だった。これには元ネタがあった。

川本三郎さんが『キネマ旬報』に連載し、書籍化した『ダスティン・ホフマンは「タンタン」を読んでいた』(キネマ旬報社・1988)がそれである。私が映画について書くとき、もっとも大きな影響を受けているのが川本さんの書く文章で、恥ずかしいほどその発想や着眼を受け継いでいる。映画『クレイマー・クレイマー』の中で、妻と別れて男の子と2人暮らしするダスティン・ホフマンが、息子に読み聞かせるのがエルジェのシリーズ『タンタン』だと川本さんが指摘する回があって、それが本のタイトルになった。

はっきりそれが頭にあって、よし『ドク・ホリディが暗誦するハムレット』で行くと決めたわけではなく、後から考えてそうだったと思い当たったわけだ。しかし、今比べると、そっくりである。川本さんには、もちろん本をお送りした。するとハガキによる礼状が返ってきた。類似を指摘されるかと思ったら、そんなことはなく温かな文面だった。非常にうれしかったので、しばらくスケジュール帳のポケットに挟んで、時々取り出しては見ていた。

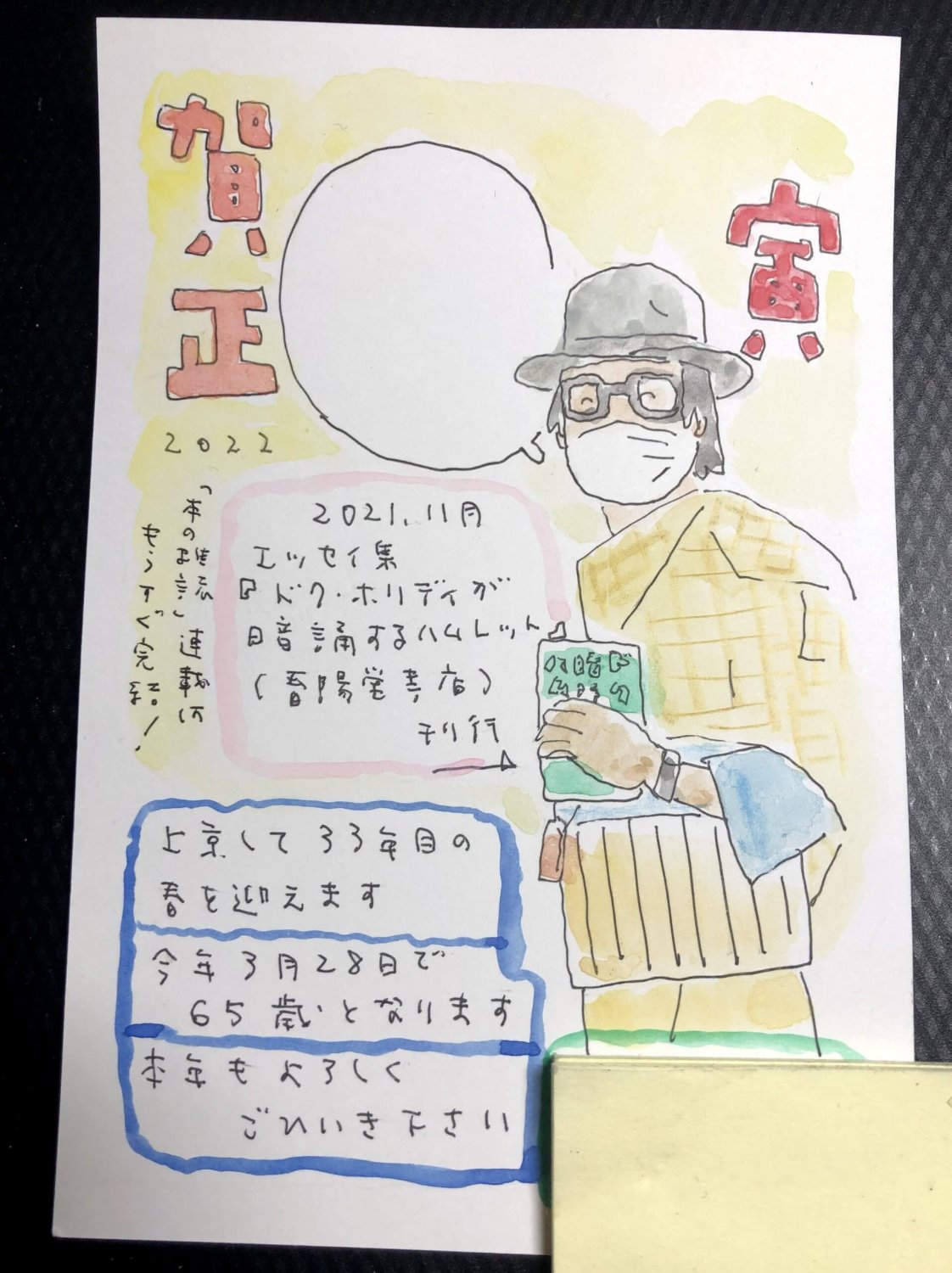

年賀状

今回の「69」回の公開が12月30日。今年最後の登板となる。実際は12月半ばの締め切りで、今はまだ師走気分にはないが、今年も年賀状の準備を始める時期となった。私は毎年、クリスマスを過ぎたあたりに、ようやく宛名を書いた100枚ぐらいを投函する。来年の干支は「寅」だが、もう原画は描いてしまった。写真がそれです。

「寅」だから「寅さん」。発想が安易だが、自分が扮したイラストを中心に細々と旧年のこと、新年のことを報告している。この原画を、コピー機でカラー印刷するのだ。毎年恒例の作業である。

私が年賀状を出し始めたのは中学生ぐらいからか。小学校高学年はどうだったか、記憶にない。私は絵が描けるので、毎年、手描きのオリジナル年賀状を作って、それがもう半世紀近くになる。高校生あたりから、わりに本格的に身を入れて作るようになった。必ず、何かしらのアイデアを盛り込むので、友人のお母さんから「おかざきさんからの年賀状は、家族、楽しみにしてますよ」などと、家に遊びに行った際に言われたことがある。

担任の先生には必ず出していた。卒業してから恩師の家に電話した時、奥様が出られて「〇〇先生の教え子のおかざきと言います」と告げたら、「まあ、楽しい年賀状、くださっている方ですね」なんて返ってきたから、手間をかけた功徳はあったのだと思ったものである。

友人の山本「古書善行堂」善行の年賀状を、代わって作成していた時期もある。あれは、どういう経緯でそうなったのか。とにかく年賀状については、いろいろ思い出があって、今でも元旦のポストに届くのを心待ちにするぐらいだから、しばらく止めることはないだろう。年賀状のやり取りが、とくに若い世代で急激に減っているという。SNSの普及によるものだろうが、私のような「昭和」な人間からすると味気ない。

まあ、私のところに届く年賀状でも、裏は印刷、表の住所書きはパソコンに登録したものを打ち出して貼っただけのケースも多い。挨拶も通り一遍で、それならSNSで素早く、画一ではない挨拶を送るほうがいい、となるのかもしれない。

作家の池波正太郎は、新年を迎えると、すぐに翌年の年賀状の準備を始めるようなことをどこかに書いていた。池波クラスとなれば、1000枚くらいは用意するのだろうか。編集者や作家仲間もそうだが、一般の人(飲食店とか)との付き合いもあったはずで、池波から年賀状をもらうことをステイタスとしていた人も多いと推察される。

とにかく、年が改まる気分は好きである。2021年が終わり、2022と「2」が並ぶ年となる。来年もよろしくお願いします。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。