南條 竹則

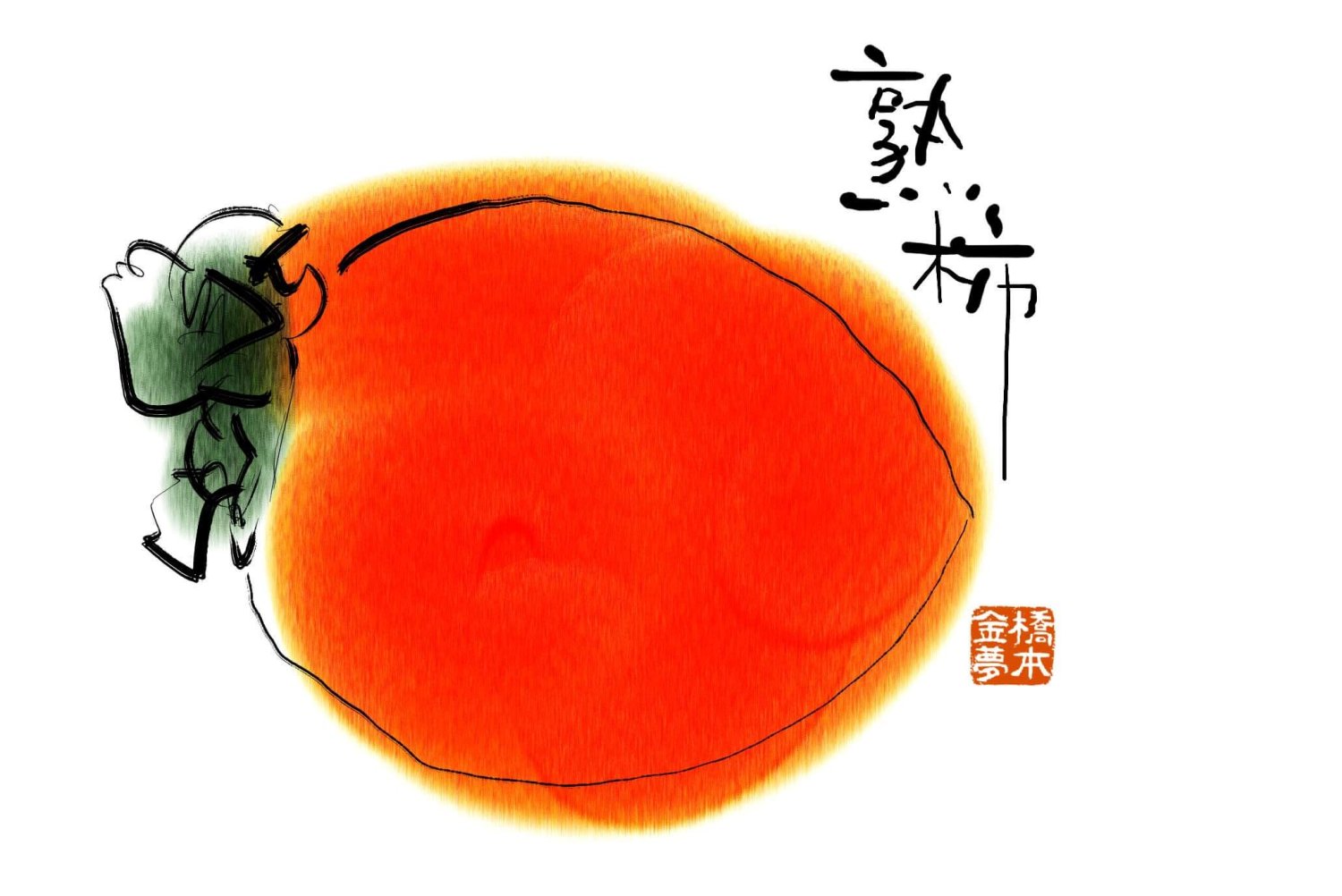

第22回前編 「吉野葛」の熟柿年齢と共に食べ物の好みが変わって来るのは、誰にもあることだろう。

わたし自身の場合をふり返ると、一つはっきり言える傾向がある。

子供の頃はべろべろしたものが苦手だった。鮨屋に連れて行ってもらっても、雲丹だのイクラだのは食べなかった。茹で卵も半熟は嫌い。魚のアラのようなところも嫌い。

柿も生の、少し硬めのものが好きで、べろべろに熟したものは気味が悪かった。祖母や叔母は水飴のようになった柿を美味しそうにしゃぶっていたが、わたしは気がしれないと思って見ていた。

ところが、中年を過ぎると、柿に関してはすっかりべろべろ党になってしまったのだ。生のべろべろ柿だけでなく、干柿も好きになった。干柿のあまり乾燥していないものは、これぞ人間の美味だと思っている。

そういう嗜好が芽生えた頃に谷崎潤一郎の「吉野葛」を読んだのか、「吉野葛」を読んでからそういう嗜好がつのったのか、はっきりしない。

「吉野葛」は、作家の「私」が南朝の歴史に取材した小説を構想し、その舞台である吉野の山奥を友人と訪れるという設定で書かれている。

友人というのは「私」の一高の友達で、津村という。

津村によると、菜摘の里の大谷家という旧家が、歌舞伎の「義経千本桜」で有名な静御前の「初音の鼓」を宝物として所蔵している。その家の旧記によると、文治年中、義経と静御前がそこに逗留していたというのだ。

「私」は津村にたずねる。

「じゃあ、あの、親狐の皮で張ってあるんで、静御前がその鼓をぽんと鳴らすと、忠信狐が姿を現わすと云う、あれなんだね」

「うん、そう、芝居ではそうなっている」

「そんなものを持っている家があるのかい」

「あると云うことだ」

「ほんとうに狐の皮で張ってあるのか」

「そいつは僕も見ないんだから請け合えない。兎に角由緒のある家だと云うことは確かだそうだ」(『吉野葛・盲目物語』新潮文庫25頁)

二人は奈良の旅館で落ち合い、鉄道で吉野駅まで行くと、吉野川の流れに沿って街道を行く。「うん、そう、芝居ではそうなっている」

「そんなものを持っている家があるのかい」

「あると云うことだ」

「ほんとうに狐の皮で張ってあるのか」

「そいつは僕も見ないんだから請け合えない。兎に角由緒のある家だと云うことは確かだそうだ」(『吉野葛・盲目物語』新潮文庫25頁)

上市の町を過ぎて、ようやく着いた菜摘の里の大谷家では、先に津村の親戚から話を聞いていた主人が二人の到来を待っていた。

朴訥な主人はさっそく巻物や、刀や、目録や、問題の鼓などを恭しく見せてくれる。

鼓は皮はなく胴ばかりが桐の箱に納まっていて、「何の奇もない黒無地の胴」だった。静御前が逗留したという話は史実としてあり得ないが、それを一途に信じている主人の幻想に水をさすこともないと「私」は思う。

さて帰ろうとすると、主人は「ずくし」を召し上がって下さいませと言って、「盆に盛った柿の実に、灰の這入っていない空の火入れを添えて出した」。

ずくしは蓋し熟柿であろう。空の火入れは煙草の吸い殻を捨てるためのものではなく、どろどろに熟れた柿の実を、その器に受けて食うのであろう。しきりにすすめられるままに、私は今にも崩れそうなその実の一つを恐々手のひらの上に載せてみた。円錐形の、尻の尖った大きな柿であるが、真っ赤に熟し切って半透明になった果実は、恰もゴムの袋の如く膨らんでぶくぶくしながら、日に透かすと琅玕の珠のように美しい。市中に売っている樽柿などは、どんなに熟れてもこんな見事な色にはならないし、こう柔らかくなる前に形がぐずぐずに崩れてしまう。主人が云うのに、ずくしを作るには皮の厚い美濃柿に限る。それがまだ固く渋い時分に枝から捥いで、成るべく風のあたらない処へ、箱か籠に入れておく。そうして十日程たてば、何の人工も加えないで自然に皮の中が半流動体になり、甘露のような甘みを持つ。外の柿だと、中味が水のように融けてしまって、美濃柿の如くねっとりとしたものにならない。これを食うには半熟の卵を食うようにへたを抜き取って、その穴から匙ですくう法もあるが、矢張手はよごれても、器に受けて、皮を剝いでたべる方が美味である。しかし眺めても美しく、たべてもおいしいのは、丁度十日目頃の僅かな期間で、それ以上日が立てばずくしも遂に水になってしまうと云う。(『吉野葛・盲目物語』新潮文庫35-6頁)

果たして柿は素晴らしい味だった。「私」は言う── 結局大谷氏の家で感心したものは、鼓よりも古文書よりも、ずくしであった。津村も私も、歯ぐきから腸の底へ沁み徹る冷めたさを喜びつつ甘い粘っこい柿の実を貪るように二つまで食べた。私は自分の口腔に吉野の秋を一杯に頰張った。(同36頁)

以上は「吉野葛」という小説のいわば前振りで、ここから津村の亡き母への思いが甘く、妖しく、切なく語られるのだが、これを読んで数十年経ったわたしの頭の中には、「ずくし」のくだりだけが鮮やかに残っていた。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)