【第76回】

月を待つ

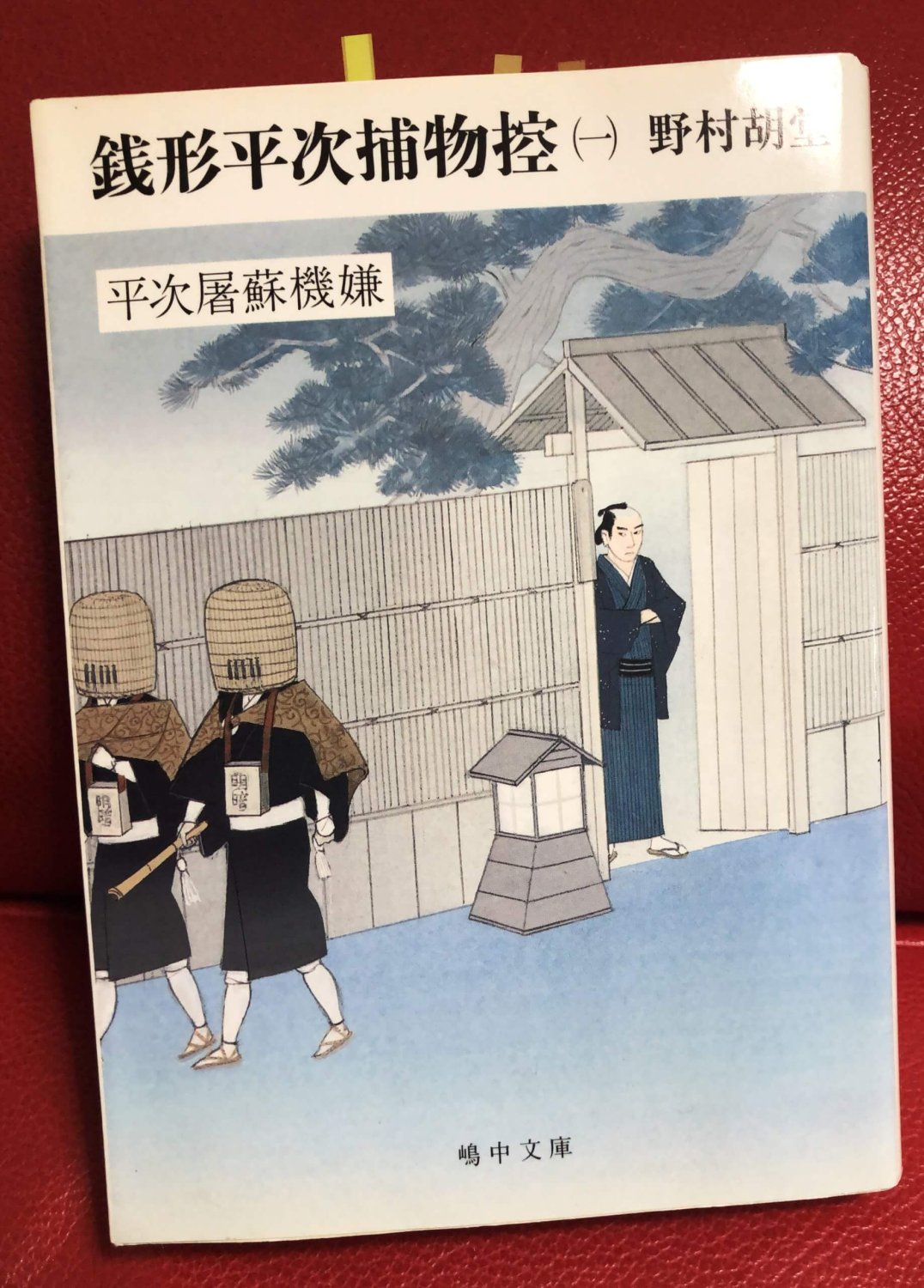

野村胡堂『銭形平次捕物控』は、原作よりむしろ長谷川一夫の映画、大川橋蔵のドラマによって広く知られているかもしれない。特に後者は、1966年から84年まで放送が続き、これはギネス記録らしい。私なども平次と言えば橋蔵だ。原作は1931年に「オール讀物號」(のち「オール讀物」)に「金色の処女(こんじきのおとめ)」が掲載されたのを皮切りに、全383話が書き継がれた。いかに読者の熱い人気を獲得していたかが分かる。

野村胡堂『銭形平次捕物控』は、原作よりむしろ長谷川一夫の映画、大川橋蔵のドラマによって広く知られているかもしれない。特に後者は、1966年から84年まで放送が続き、これはギネス記録らしい。私なども平次と言えば橋蔵だ。原作は1931年に「オール讀物號」(のち「オール讀物」)に「金色の処女(こんじきのおとめ)」が掲載されたのを皮切りに、全383話が書き継がれた。いかに読者の熱い人気を獲得していたかが分かる。ドラマに慣れると、なんだか平次は毎回のように犯人捕縛のため銭を投げているような気がするが、原作ではめったに投げない。まあ当たり前で、事件が起きるたび最後に犯人が逃亡するわけではない。あくまで謎解きが主眼なのが原作である。平次が投げている銭はどうやら四文銭らしい。この貨幣価値を現在でいくらか、という比較は難しいが、落語の世界で「そば」が16文で、これを400円と考え、だいだい四文銭は100円ぐらい。4枚投げたらそばが1杯食べられる。やっぱり、犯人を捕縛したあと、手下の八五郎が道に散らばった銭を拾って歩くのだろうな。

私は銭形平次の熱心な読者ではない。何の気なしに手を出して1冊か2冊読んだ程度。「捕物控」である以上、犯罪が起きて平時が捜査し解決するという流れだが、同じ重さで江戸の風俗を描くことが念頭にあるはずだ。読者の楽しみもその両方にかかっている。

そのうちの一編「月待ち」の初出は「オール讀物」(1951年8月号)。例によって神田明神下にある平次宅を八五郎(ガラッ八)が「親分、てえ変だてえ変だ!」と飛び込んでくるところから開巻する。平次の手足となる子分の八五郎が、江戸市中の噂や事件を耳にして報告に来るのだ。

この日は「つくづく世の中がいやになった」などという。どういうことか。金貸し殺害事件で捕らえられたのが被害者の娘だった。しかし、話を聞いて平次は別の犯人を考えていた。そこで捜査が始まるのだが、その前段階での八五郎と平次のやりとり。

「ところで、親分は、昨夜の月待ちを何處でやりました」

「俺は寢待ちさ。信心氣がないやうだが、此間からの御用疲れで、宵から一と眠りしてしまつたよ」

「湯島臺から明神樣の境内、ことに芝浦高輪あたりは、大變な人出だつたさうですよ」

七月二十六日の曉方近くなつて出る月を、寢ずに待つて拜むと、三尊の來迎が拜まれるといふ俗説があり、江戸の海邊や高臺は凉みがてらの人の山で、有徳の町人や風流人は、雜俳や腰折を應酬したり、中には僧を招じて經を讀ませる者もあり、反對に幇間藝子を呼んで、呑んで騷いで、三尊來迎を拜まうなどといふ、不心得な信心者もあつたわけです。

私は事件の解決をよそに、ここでいたく感心してしまった。秋の十五夜に「月見」をする習慣はかろうじて現代にも残るが、もっと季節を広げて月の出を待つ習慣が江戸時代にあった。なんとも風流なものだ。

「月待ち」は俳句の季語では「秋」に属する。山本健吉『鑑賞俳句歳時記 秋』(文藝春秋)に「ある僧の月も待たずに帰りけり」(子規)の句が挙げられている。旧暦八月十七日(太陽暦では九月半ば)に、上野元光院の観月堂で「月待ち」の宴があった。この時「立待月」でやや月の出が遅れ、それを待てずに僧が帰ってしまったというのだ。

「月待ち」は月齢の月を見るため、みなで集まり、お供えをして酒宴を開いた。これは日本国中、あちこちで行われた習慣で、各地に「月待ち塔」が残るという。江戸の名所は、たとえば平次が住む神田明神エリアの「男坂」はとくに眺めがよく、毎年1と7の月に観月が行われた。平次が観月をしたかどうか、全編に当たらないと分からない。

ここで一つ大事なことは、平次が生きた文化・文政期の江戸の闇は深かったということである。藤原千恵子編『図説 浮世絵に見る江戸の一日』(河出書房新社)によれば、「江戸の闇には魑魅魍魎が棲んでいる。江戸の夜の闇は深い、目抜き通りといわれる日本橋通りでさえ(中略)人の顔も弁別できない」ほど暗かった。スモッグや排気ガスもなく、空気は澄んで、月の光は現代より明るかっただろうと思われる。宇宙飛行士が足跡をつける前、月はありがたく信仰の対象ともなった。

私は二十代の前半の数年を、京都市左京区の銀閣寺参道にある京民家の離れに下宿していた。昼は観光客でにぎわう参道も夜更けるとひっそりとして、街灯の光だけが夜道を照らしていた。東山の上にぽっかり浮かぶ月は、その大きさと天候によって、周囲を照らす明るさがまるで違った。哲学の道を夜に歩いて下宿へ帰るとき、それが満月だったりすると、月の光はこんなに明るいものかと驚いた記憶がある。私も「月を待つ」、一人の若者だったのだ。

「はけ」のスタート地点に立つ

「はけ」という地質学上の用語を知ったのは、小平市、国分寺市と続いて住んだ20数年の上であった。中央線の駅で言えば「武蔵小金井」から「国分寺」にかけて、その南側に武蔵野台地の縁ともいうべき「崖」がずっと続いている。もっと言えば立川から世田谷にまで伸びている。これを「国分寺崖線」といい、古来「はけ」と呼ばれてきた。その崖の下を染み出た清水が小さな流れを作り美しい景観を作っている。

「はけ」という言葉を全国的に知らしめたのは大岡昇平の長編小説『武蔵野夫人』(1950)であろう。不幸な人妻と若い青年の危うい関係を描いた恋愛小説はここを舞台に展開していく。同作冒頭には、ここでは改めて引かないが「はけ」についての精密な解説がある。私は武蔵小金井駅から、野川に沿って小道を作る「はけ」の下を何度も歩いている。

「はけ」という言葉を全国的に知らしめたのは大岡昇平の長編小説『武蔵野夫人』(1950)であろう。不幸な人妻と若い青年の危うい関係を描いた恋愛小説はここを舞台に展開していく。同作冒頭には、ここでは改めて引かないが「はけ」についての精密な解説がある。私は武蔵小金井駅から、野川に沿って小道を作る「はけ」の下を何度も歩いている。しかし、その「はけ」の始まりについてはあまり意識をしていなかった。

ただ、私がよく自転車でうろつく立川市と国分寺市の市境に、S字型のクランクとなった道があり、その下が崖となり坂道がずっと続いていることは意識していた。変な地形だなあと思っていたのである。ところがある日、国分寺市の資料を見ていると、このS字型の道の下に切れ込んだ坂道こそ「はけ」であり、その先の坂道の起点が「はけ」の起点でもあると知った。意外に近い場所に「はけ」のスタート地点があったのである。

あわてて自転車を漕いで、そのスタート地点を見に行った。いつも見慣れた光景が、はっきり意味を持って眼前に現れたことは喜びであった。まだまだ世の中、知らないことだらけである。そこで証拠写真をパチリ。

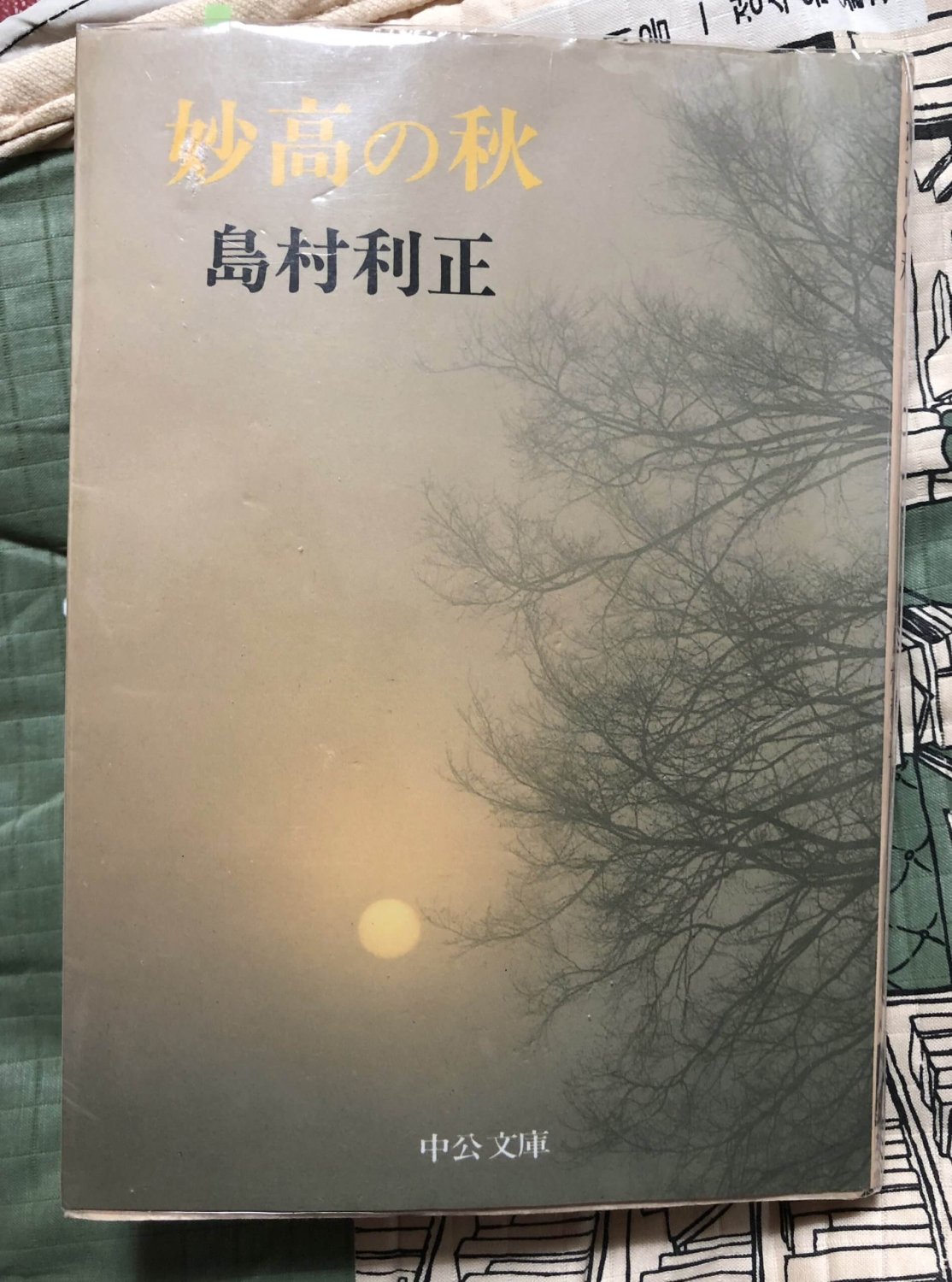

島村利正「焦土」に見る熱き師弟関係

島村利正はずっと企業に勤め、社長にまで就任する社会人の生涯と作家としての生活を両立させた人物。地味な作家だが、未知谷より2001年に全4巻の立派な全集も出ている。現代の作家では堀江敏幸が島村の愛読者で、たとえば『いつか王子駅で』という長編小説にはたびたびその名が登場する。

代表作がかつて中公文庫に収録され、手軽に読めた。私などもここから島村利正を読み始めた。奥付を見たら1982年の刊で6編の短編を収録。ここで話題にしたいのは「焦土」という作品だ。太平洋戦争末期、空襲が激しくなった時期を背景とする私小説。島村は志賀直哉の門下であり、志賀の名前も同門の先輩作家である瀧井耕作も実名で描かれている。この時、島村は狛江、瀧井は八王子、志賀は新町(現・世田谷区桜新町)に住んでいた。食料事情がひっ迫する中、瀧井は自転車の荷台に米を積んで、師である志賀の家に運んだと書かれている。そのことに驚いた。

代表作がかつて中公文庫に収録され、手軽に読めた。私などもここから島村利正を読み始めた。奥付を見たら1982年の刊で6編の短編を収録。ここで話題にしたいのは「焦土」という作品だ。太平洋戦争末期、空襲が激しくなった時期を背景とする私小説。島村は志賀直哉の門下であり、志賀の名前も同門の先輩作家である瀧井耕作も実名で描かれている。この時、島村は狛江、瀧井は八王子、志賀は新町(現・世田谷区桜新町)に住んでいた。食料事情がひっ迫する中、瀧井は自転車の荷台に米を積んで、師である志賀の家に運んだと書かれている。そのことに驚いた。それぞれの住所ではなく、八王子駅から現在の桜新町駅までの距離で大雑把に推測するなら30キロ以上の道のりである。しかも現在のように舗装された道路は少ない。重い米を荷台に乗せて、健脚であっても3時間以上要しただろうと思う。

当時は東京の郊外であった世田谷の新町にも空襲の危険が及び、案じた「私」(島村利正)は、自分の故郷である伊那市高遠に志賀一家を疎開させるよう手配をする。「焦土」はその顛末を扱った事実に基づく小説である。

「六月三日。敗戦二ヵ月前のこと」、疎開決行の前日、志賀は八王子の瀧井宅へ一泊する。島村は疎開の移動に同行するため、同じく八王子へ。「翌早朝五時、八王子始発の列車に乗るため」だった。「新宿発の列車に乗るためには、何時間も前からならばなければならなかった」。志賀はこの年、62歳。「背広に小ぶりなリュックサック、きちんと巻いた絹の洋傘を持っていた。そして、将校用の革の腰カバンと水筒を肩からかけていた」といういで立ち。

「焦土」では、このあと伊那市駅までの移動と車中の様子がくわしく記される。昭和20年の中央本線の雰囲気が伝わってくる点、「鉄道文学」でもある。志賀直哉には瀧井耕作を筆頭に、尾崎一雄、網野菊、藤枝静男、島村利正、直井潔、阿川弘之などが弟子を自認し、志賀を神のごとく崇めた。近現代文学史には、夏目漱石や正岡子規に始まり、佐藤春夫や井伏鱒二、丹羽文雄など強い師弟関係を結ぶ作家がいた。

現在の日本文学界に、同様の師弟関係を作る作家がいるだろうかと考えたが、ちょっと思い当たらなかった。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。