【第85回】

ぼくは裸足が好き

真冬は別にして、気が付いたら屋内では裸足というのが私のライフスタイルである。……ライフスタイルっていうほどのものか、という気もするが。つまり靴下も履かず、スリッパも使わない。裸足の状態、その解放感が好きなのである。むしろ「素足」というべきなのか。言葉としてはこちらの方がきれい。

4月だとまだ寒いか。5月後半あたりになると、外出する時でもなるべく靴を履かない。靴を履くには、基本、靴下がいるわけでそれが嫌だ。60を過ぎて、靴下を履く姿勢が苦しくなったこともある。立って履くとなると、つま先が遠く、たたらを踏む悪戦苦闘の様はアクロバットみたいになる。ここ、笑ってもいいけど、あなたも歳を取ればわかることです。

自転車でふらふら徘徊する時も足元はサンダル履き。これが気持ちよい。だからずっと裸足(靴下と靴を履かない)のままだ。夏になると、足が日焼けして、サンダルの跡が白く甲に残ったりする。

秋口になってもサンダル履きは続き、さすがにもうちょっとという際まで靴を回避し、とうとう裸足をあきらめる。すると、夏の間に足が膨らむのか、26・5センチの靴をきつく感じることがある。

何を書きたいのか、そろそろ自分でもわからなくなってきたが、書いているうちに、裸足が好きというより、靴下と靴を履くのがいやなんだと思えてきた。あれはいつだったか、仙台のトークショーに呼ばれてぶじ務めを果たし、大勢で打ち上げをしたときのこと。

会場が居酒屋の2階の座敷だったのだが、私はいきなり靴下を脱いだ。すると、それを目ざとく見つけた参加者が「おや、靴下を脱ぎますか」と言った。咎めるというより、本当に驚いたようだった。

うむ、これで話の筋が通ってきました。ここからは少しだけ学問的なことを書きます。

明治維新以後、急激に洋風文化が流入してくる。近代化とはこの洋風をいかに受け入れ、日本の文化と折衷させるかが大きな課題であった。急に堅苦しくなってきましたが大丈夫。じつは藤森照信+大和ハウス工業総合技術研究所『近代建築そもそも講義』(新潮新書)を読んでいて、なるほどと思ったことをここにつなげたいのだ。

「明治以後、接客空間を洋風化する動きが定着し、その中で日本の住宅の未だ解決しない難問が芽を吹く」

多くの洋館は玄関で靴を脱ぎ、スリッパに履き替え、洋間へ行く場合はそのままで、和室ではスリッパを脱ぐ。当たり前と今では思われていることだが、世界的な風俗習慣に照らせばこれは異例のことであった。このことを藤森は「和風とも洋風ともつかないスリッパという鵺的履物によって和洋の矛盾を回避している」と説明する。

考えてみれば、靴、スリッパ、裸足と3段階で使い分けている。じつは私はスリッパも嫌い。使わなくて済む場合はなるべく使わない。しかし、明治において、こんな面倒なことをするのは一部の上流階級の人々に限られていた。普通の一般庶民はどうであったか。

「当時の日本人の履物事情を述べると、格式あるのは足袋に草履。/ただし、農民や職人からなる大多数は、家の中でも外でも裸足で日々を過ごしている」

たしかにそうだろうと思う。たとえば明治期の農民が、家の中で作業をしていて、「おっかあ、ちょっと畑を見てくらあ」と言って、わざわざ足袋を履くということは考えられない。おそらく裸足のまま草履(あるいはそれに類するもの)ですたすたとそのまま畑へ、あるいは近隣の家へ出かけたのだ。

山頭火の昭和14年、四国の「遍路日記」を読んでいると、安芸町から雨中を歩き和食町で投宿(宿泊を断られることも多い)。その日夕方になり、「はだしで五丁も十丁も出かけて、一杯ひつかけて(何といふうまさ!)、ずぶぬれになつた」と書いている。山頭火は靴を履いていないはず。旅に草履、あるいはわらじか。この日は雨で履物や足袋は濡れたか。そうなると、むしろ「はだし」の方が都合もよく、気分もいいのではないか。

「雨ふるふるふるさとははだしで歩く」(山頭火)

ノーマークだった『どろ犬』だが、いいぞう。

日本映画専門チャンネルで録画した、公開『どろ犬』(東映/1964)を見る。監督の佐伯孚治も、作品名もノーチェック。その存在にこれまでまったく気づかなかった。監督の佐伯はこれがデビューであったが労働争議に参加したため子会社へ追いやられ、もっぱらテレビドラマを撮ることに。それでアンテナに引っかからなかったのか。

原作は結城昌治『夜の終る時』。音楽は佐藤勝。この点も期待させる。

そして、見ているうちにあんまりいいので驚いた。無駄のないショットの積み重ね、光と影の使い方のうまさ。配役もいい。黒澤明『野良犬』を100点の基準として78点はあげられるかと思う。

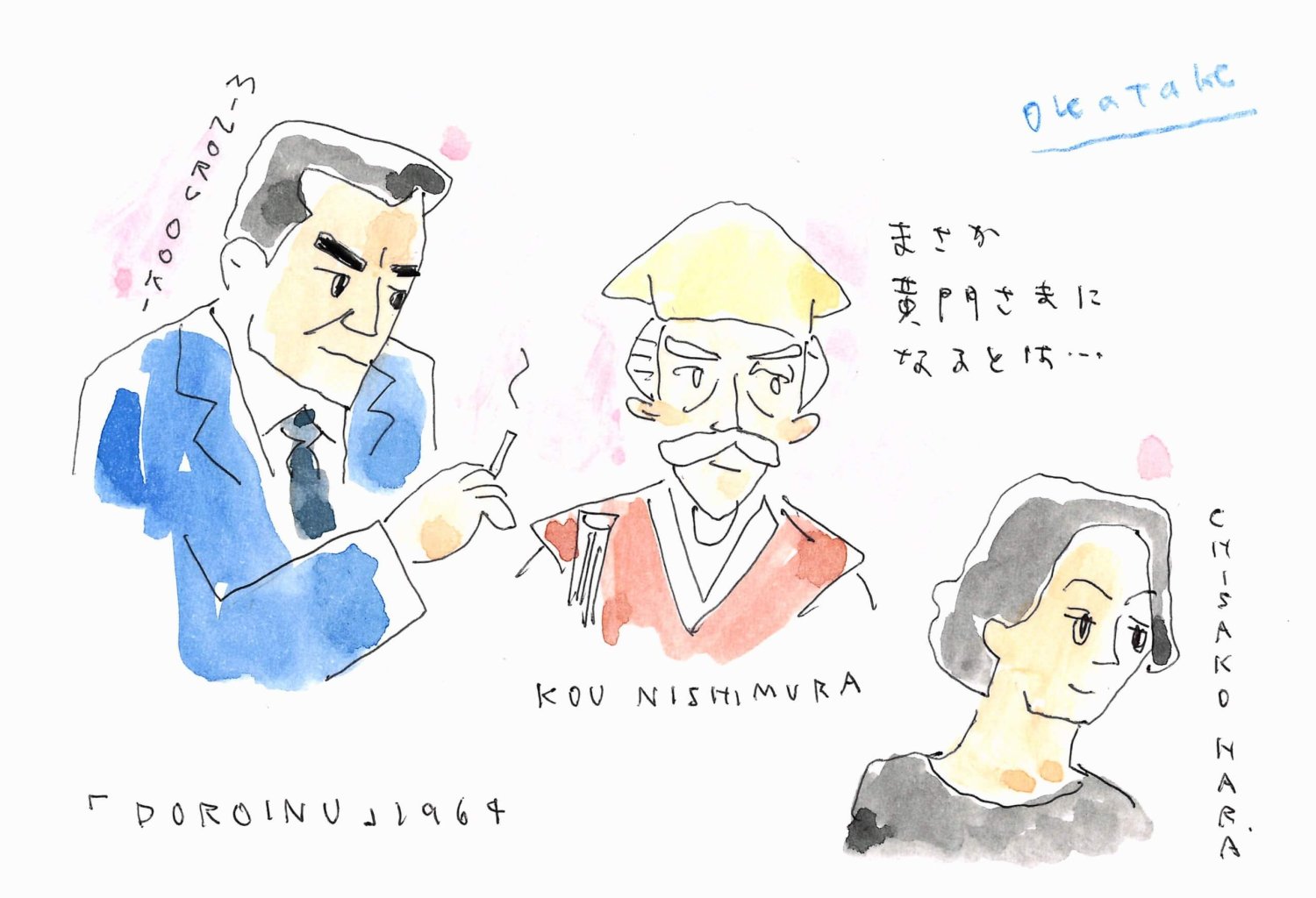

次々と事件を解決に導き、仕事一筋の刑事・菅井(大木実)は同僚たちにも煙たがられながらも一目置かれている。しかし、彼には裏の顔があった。自分がムショにぶちこんだヤクザの情婦の千代(原知佐子)と関係し、アパートに住まわせている。それを嗅ぎ付けて脅し、警察の情報を横流しさせるのが赤座組の代貸・山口(西村晃)。超ワルである。その使い走りで少し頭が弱い若者に田中邦衛と役者はそろった。

仕事一筋で家庭を顧みぬため、菅井は女房に逃げられている。千代との関係は魔が差したというわけだが、山口の要求を飲むうち後戻りできない悪の斜面を滑り落ちていく。刑事ドラマとはいえ、カーチェイスもなければ、拳銃を抜いてのドンパチもない。ただ、次第に追い詰められ破滅していく男の行動と心理だけが描かれる。つまり脚本もいい。脚本家は池田一朗。のちの時代小説作家・隆慶一郎だ。

直情のやり手刑事が大木実(以下、役者名で)。対照的に抱くと折れそうな、花のような情婦に扮する原知佐子が美しい。可愛い女である。原知佐子ってこんなによかったっけ、と私は正直に言って驚いた。『黒い画集 あるサラリーマンの証言』でも、堅実なサラリーマン小林桂樹の愛人として大久保あたりのアパートでひっそり暮らす役をしていた。実生活では、実相寺昭雄の夫人となる。

西村晃の悪党ぶりも素晴らしい。上目づかいでねちねちと、大木を追い詰め、がんじがらめにする。世界的にも類例のない爬虫類的演技である。後年、テレビで公明正大な水戸黄門に扮した時は裏切られたような気持ちになった。あんなにワルかったのに……。

大木の弱みを握り、情報の横流しをさせる西村晃が打ち合わせのため密会場所として選んだのがガスタンクの下の公園。大木を待つのに、西村はブランコをこいでいる。このシーンがいい。悪党と童心の衝突が深い味わいを残す。

この大きなガスタンクは東京・北区滝野川にあったものらしい。1986年に撤去されるまで、周囲でひときわ目立つ町のシンボルとなっていたようだ。ネット検索するといくつか画像を見ることができる。映画はこうして、過去の風景を切り取り、記録する役目も果たしている。

また、大木と原が珍しく外で映画を見るのだが、これが東映漫画映画『わんぱく王子の大蛇退治』(1963)。刑事と情婦が見る映画ではないと思うが、同じ東映だから宣伝というわけか。刑事たちが西村の行方を追い町を歩くシーン。「キリン堂書店」の文字が画面に映る。あれ、経堂にあった古本屋ではないか……とそんなことも気になるのでした。

上諏訪「千人風呂」へ

青森行きの往復で「大人の休日倶楽部パス」(これまで何度も書いてきたので改めて説明はしません)は十分元を取った。しかし五所川原「斜陽館」と三沢「寺山修司記念館」取材をして、さすがに疲れた。あと4日連続利用の2日分残っているが3日目は軽く使いたい。そこで、中央本線で「上諏訪」へ行き、「千人風呂」に入ってきた。

青森行きの往復で「大人の休日倶楽部パス」(これまで何度も書いてきたので改めて説明はしません)は十分元を取った。しかし五所川原「斜陽館」と三沢「寺山修司記念館」取材をして、さすがに疲れた。あと4日連続利用の2日分残っているが3日目は軽く使いたい。そこで、中央本線で「上諏訪」へ行き、「千人風呂」に入ってきた。自由席のなくなった「あずさ」の指定を取り往復で使う(往きは満席)。昼前に駅について、シルク王片倉兼太郎が創設した片倉館に隣接する古城のような温泉銭湯に入る。10年以上ぶりか。駅の観光案内所で100円引き券をもらって750円が650円に。ここは昭和初期の洋館を使った温泉銭湯。「千人」は大げさだが、100人は入れる大きな浴槽がある。下には玉砂利が敷かれていて、足裏のツボを刺激する。天井は高く、広々とした空間に開放される。

ただし湯に浸かったのは10分くらい(長湯が苦手)。髪と体を洗い、40分ほどで館を出てしまう。諏訪湖畔で15分ほど風に吹かれてたたずみ、もう駅に戻ってきた。帰りの「あずさ」も予約指定してあったので、滞在は1時間40分ほど。駅の売店で弁当とビールを買い、12時台の「あずさ」でかえってくる。少しだけぜいたくして、諏訪名物の弁当を買う。小分けした副菜がビールのつまみにちょうどいい。

ただし湯に浸かったのは10分くらい(長湯が苦手)。髪と体を洗い、40分ほどで館を出てしまう。諏訪湖畔で15分ほど風に吹かれてたたずみ、もう駅に戻ってきた。帰りの「あずさ」も予約指定してあったので、滞在は1時間40分ほど。駅の売店で弁当とビールを買い、12時台の「あずさ」でかえってくる。少しだけぜいたくして、諏訪名物の弁当を買う。小分けした副菜がビールのつまみにちょうどいい。車中の読書用にジェフリー・ディーヴァーの新作長編『ファイナル・ツィスト』(文藝春秋)を鞄に入れてきたが、あんまり読めなかった。午後早くに帰宅。これなら疲れは残らない。上諏訪まで行って、温泉銭湯に入って帰ってくる。なかなかぜいたくなことのような気がしてきた。また、行こう。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。