南條 竹則

第30回前編 口取フランス文学者の渡辺一夫先生はわたしの両親の恩師だが、わたしも中学生の時、父について先生のお宅へ伺ったことがある。

当時渡辺先生は岩波文庫版のラブレーを、たしか第三巻まで出しておられた。わたしがそれを愛読していると言ったら、続刊の『パンタグリュエル物語』第四巻と第五巻を送ってくださった。どちらの本にも、見返しに「幽幽自適」と記した蔵書票が貼ってあった。

その渡辺先生に「魚すき屋の幻」という随筆がある。「魚すき」を食わせる上野山下の料亭を回想する文章で、中にこんなくだりがある。

鍋を突っついている間に、男衆或は仲居さんが、岡持ちを下げて、客席をまわり、口取風の簡単な皿物をお客に見せ、註文に応じて配っていた。わたしは、栗のふくませやきんかんの砂糖煮などが好きだった。(『白日夢』講談社文芸文庫41-42頁)

「口取」という言葉を今はあまり使わなくなったが、昔の人の文章を読むと、よく出て来る。たとえば、芝木好子の短篇「湯葉」の主人公が築地新富座で芝居を見る場面では── 幕間には口取が運ばれてきた。芝居のたのしみはそうして観たり食べたりしながら、ながい時間をかけて寛ぐことであった。(『湯葉/青磁砧』講談社文芸文庫60頁)

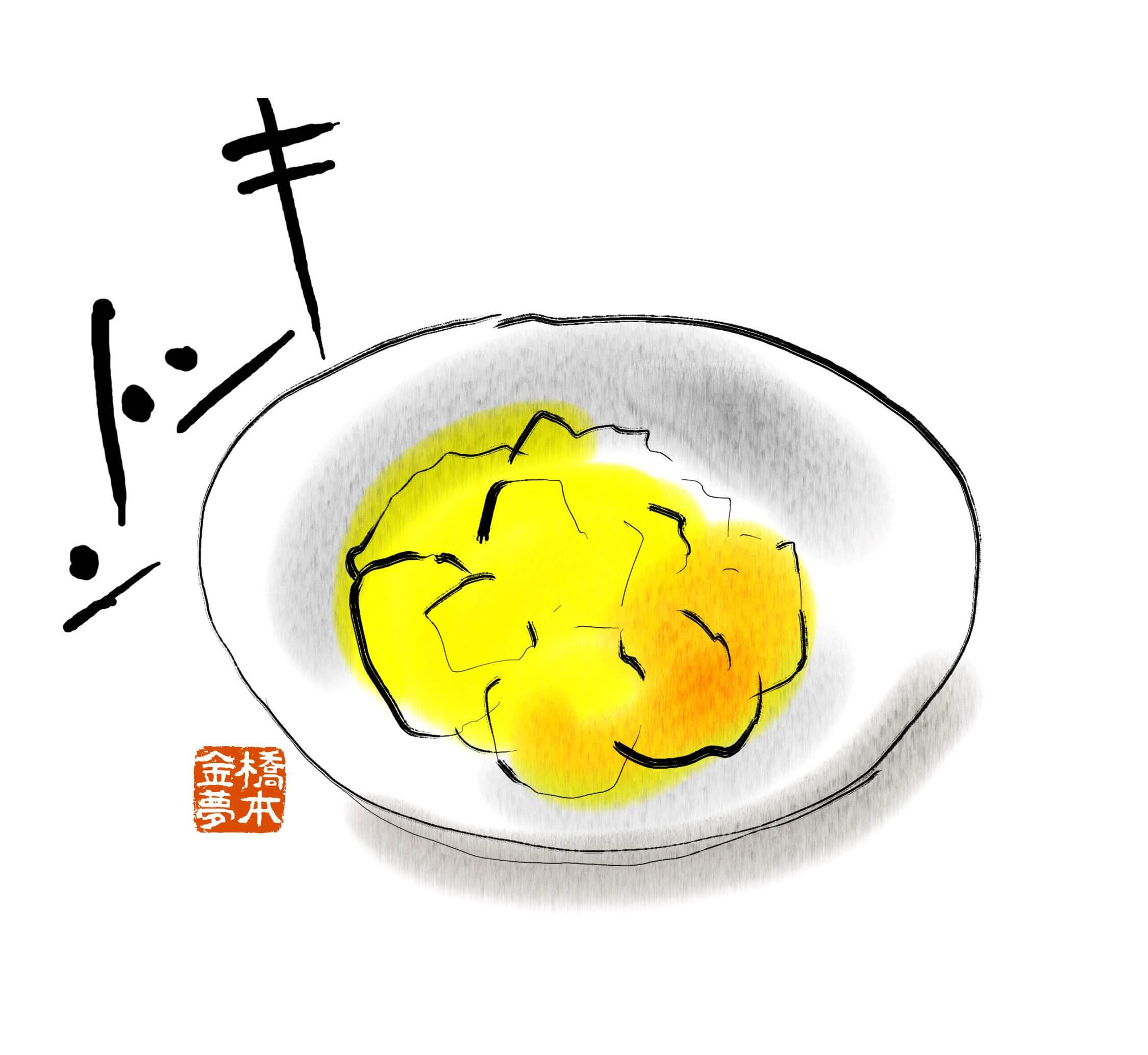

口取は本来宴会料理の初めに出す料理だったが、こうした文章を見ると、中国料理でいうところの「小吃」に近い用途に供されていたことがわかる。では、実際にどんなものかというと、キントン、蒲鉾、伊達巻など甘口のものが多く、おせちの重箱に定番として詰められる料理の多くは口取だ。獅子文六の「キントンその他」という文章が、このもののことを詳しく語っている。

私の青年時代に、日本料理屋で会食があると、必ず、昔風の口取りが出た。今では、関西の懐石料理が入ってきたので、口取りといっても、仰々しいものを、出さなくなったが、昔の口取りというものは、装飾的で、大変デコデコしたものだった。銀座に(京橋の橋の近くに)松田とかいった二流料亭があったが、そこの口取りは、大量で、デコデコしてるので、有名だった。子供連れの客は無論、そうでなくても、口取りを注文する客が、多かった。

昔風の口取りというものを、まだ、その頃の東京人が愛してた、証拠である。(中略)もっとも、さすがの東京人も、酒飲みは、口取りを食べなかった。宴会の時でも、口取りは、ただ眺めるだけで、刺身や酢のもので、酒を飲み、口取りは、折詰にして、持ち帰った。(中略)私の父なぞは、土産用に、べつに一折り註文して、二個持ち帰るのが、常だった。そして、折詰の中の人気者が、キントンであることはいうまでもなかった。(『食味歳時記』中公文庫12-13頁)

宴会土産の口取の折詰は、わたしなどが子供の頃にもまだ存在した。餡子で作った色鮮やかな口取菓子を台所で食べたことを憶えている。昔風の口取りというものを、まだ、その頃の東京人が愛してた、証拠である。(中略)もっとも、さすがの東京人も、酒飲みは、口取りを食べなかった。宴会の時でも、口取りは、ただ眺めるだけで、刺身や酢のもので、酒を飲み、口取りは、折詰にして、持ち帰った。(中略)私の父なぞは、土産用に、べつに一折り註文して、二個持ち帰るのが、常だった。そして、折詰の中の人気者が、キントンであることはいうまでもなかった。(『食味歳時記』中公文庫12-13頁)

森鷗外の「ヰタ・セクスアリス」にこんな挿話がある。

この作品の主人公「僕」の英語学校時代からの友達に児島という男がいる。「錦絵の源氏の君のような顔」をした美男子だが、奥手の「生息子」(生娘の男性版)だった。

「僕」も児島も大学を卒業し、めでたく学士となった。卒業生一同は、上野の「松源」という料理屋に教授方を招待した。その席には芸者衆も来たが、みんな教授ばかり世話をして、学生など「丸で人間とは」思わない。ところが、例の児島の前には一人の芸者がつききりで坐っていた。

締まった体の権衡が整っていて、顔も美しい。もし眼窩の縁を際立たせたら、西洋の絵で見るVestaのようになるだろう。(『舞姫 ヰタ・セクスアリス』ちくま文庫290頁)

小幾というこの芸者はしきりに児島に話しかけるが、児島は相変わらず朴念仁で不精不精に返詞をしている。「あなた何が一番お好。」

「橘飩が旨い。」

真面目な返詞である。生年二十三歳の堂々たる美丈夫の返詞としては、不思議ではないか。今日の謝恩会に出る卒業生の中には、捜してもこんなのがいないだけは慥である。頭が異様に冷になっていた僕は、間の悪いような可笑しいような心持がした。

「そう。」

優しい声を残して小幾は座を立った。僕は一種の興味を以て、この出来事の成行を見ている。暫くして小幾はかなり大きな丼を持って来て、児島の前に置いた。それは橘飩であった。

児島は宴会の終るまで、橘飩を食う。小幾はその前にきちんとすわって、橘飩の栗が一つ一つ児島の美しい唇の奥に隠れて行くのを眺めていた。

僕は小幾がために、児島のなるたけ多くの橘飩を、なるたけゆっくり食わんことを祈って、先へ帰った。

後に聞けば、小幾は下谷第一の美人であったそうだ。そして児島はただこの美人の擎げ来った橘飩を食ったばかりであった。小幾は今某政党の名高い政治家の令夫人である。(同291頁)

蓋しこのキントンこそ、文芸上に描かれた最美の口取であろう。「橘飩が旨い。」

真面目な返詞である。生年二十三歳の堂々たる美丈夫の返詞としては、不思議ではないか。今日の謝恩会に出る卒業生の中には、捜してもこんなのがいないだけは慥である。頭が異様に冷になっていた僕は、間の悪いような可笑しいような心持がした。

「そう。」

優しい声を残して小幾は座を立った。僕は一種の興味を以て、この出来事の成行を見ている。暫くして小幾はかなり大きな丼を持って来て、児島の前に置いた。それは橘飩であった。

児島は宴会の終るまで、橘飩を食う。小幾はその前にきちんとすわって、橘飩の栗が一つ一つ児島の美しい唇の奥に隠れて行くのを眺めていた。

僕は小幾がために、児島のなるたけ多くの橘飩を、なるたけゆっくり食わんことを祈って、先へ帰った。

後に聞けば、小幾は下谷第一の美人であったそうだ。そして児島はただこの美人の擎げ来った橘飩を食ったばかりであった。小幾は今某政党の名高い政治家の令夫人である。(同291頁)

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)