青春の形見──春陽堂刊の芥川龍之介短編集

流通経済大学准教授 乾英治郎

今回は、春陽堂から刊行された芥川の作品集のうち、『鼻』『影燈籠』『邪宗門』『春服』を中心に紹介する(註2)。そこに収められた作品の大半は、芥川が20代だった頃に書かれている。つまり、それぞれの単行本には、芥川の青春が刻印されているのである。

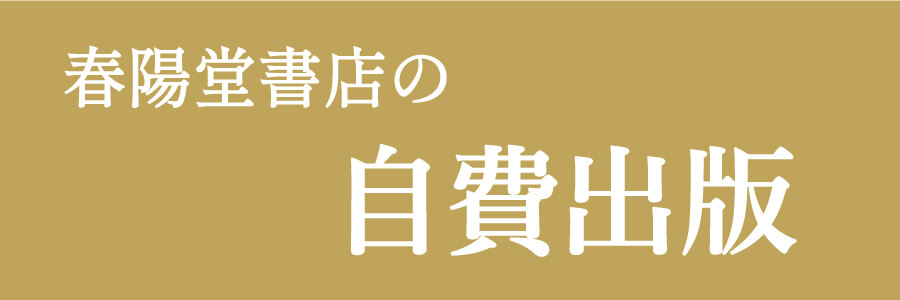

「羅生門」の下人はどこへ向かったか?──『鼻』

春陽堂から刊行された最初の芥川龍之介短編集は、文庫本サイズの『鼻(新興文芸叢書第8編)』(1918・7)である。収録作品13篇のうち12篇までは既刊の『羅生門』(阿蘭陀書房、1917・5)と重複するが、全作品の本文に改訂が行われている。特に「羅生門」(『帝国文学』1915・11)の改稿は注目に値する。

「鼻」の表紙と扉。扉では著者名が芥川龍之「助」になっている。

尚、本ページに掲載した単行本は全て復刻版(日本近代文学館刊、1977)である。

下人の行方は、誰も知らない。

という一文がもたらす余韻を御記憶の読者も多いのではないか。しかし、雑誌掲載時には下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつゝあつた。

という結びになっていた。『羅生門』収録時にも、「急ぎつゝあつた」が「急いでゐた」に修正されただけで、結末自体は変わっていない。冒頭、雨に濡れるのを嫌って羅生門の下に佇んでいた時には「格別どうしようという当て」も「行き所」もなかった下人が、最後には明確な行動理念と目的地を持って雨の中を走り去る──これが当初の「羅生門」の物語だった。それが『鼻』収録に際して、現在知られている結末に改稿されたのである。末尾の改稿がどのような意図で行われたのかについては諸説あり、ここでは深く立ち入らない。いずれにせよ、下人の「行方」を固定しなかったことで、読者の想像や解釈の幅が広がったことは確かである。これが、「羅生門」が今なお作品としての鮮度を保ち続けている理由の一つでもあるだろう。

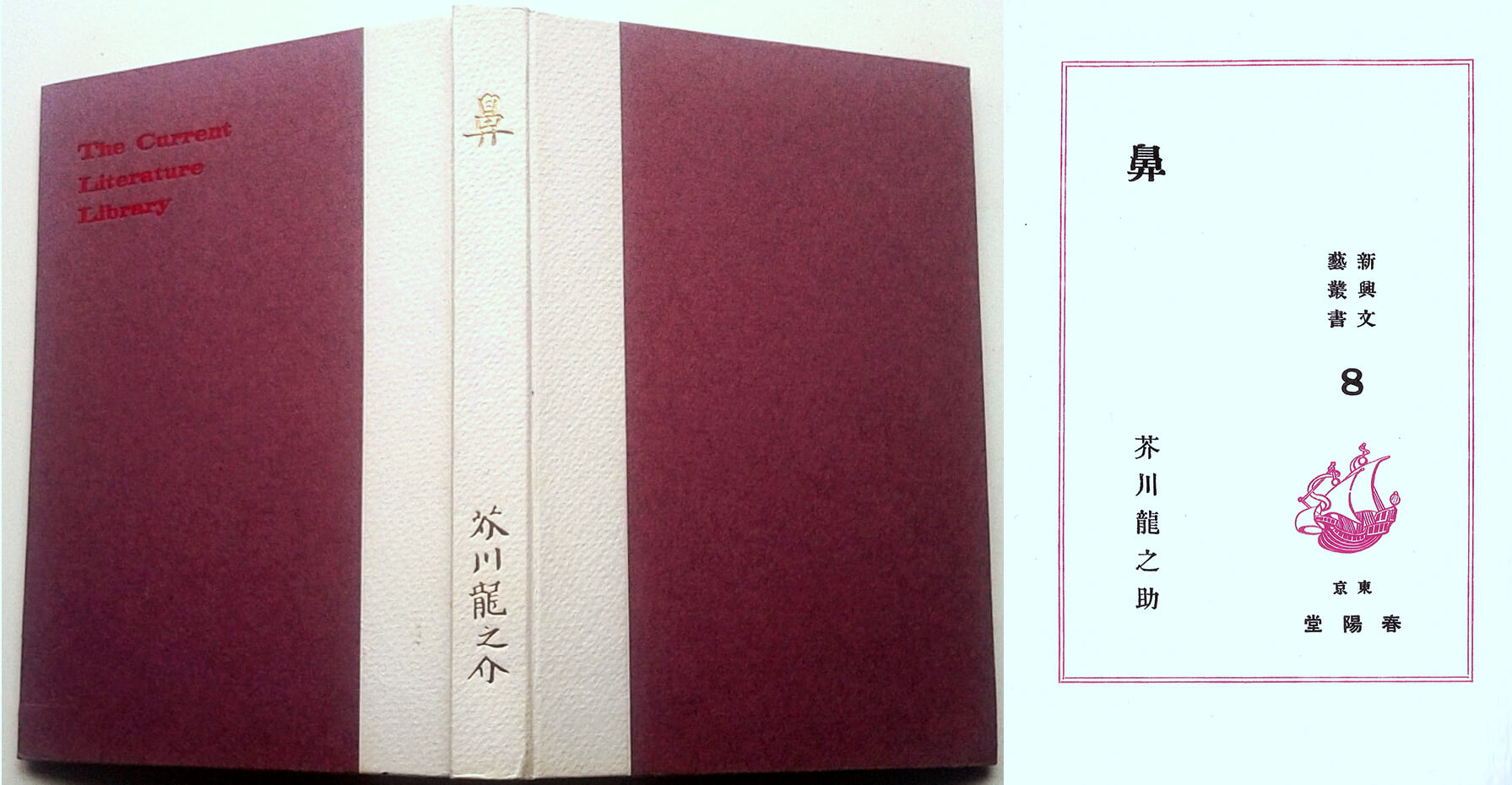

専業作家・芥川のスランプ時代──『影燈籠』『邪宗門』

1920(大正9)年1月、芥川は短編集『影燈籠』を春陽堂から上梓している。短編小説12篇・翻訳2篇を収めており、そのうち8篇は1919(大正8)年内に発表されている。巻頭を飾る「蜜柑」(原題「私の出遇つた事」『新潮』1919・5)もその一つである。横須賀を舞台に、奉公に出る娘と幼い弟達との別れの情景を描いたこの作品は、海軍機関学校教員時代の芥川の実体験に基づくとされる。

『影燈籠』の外箱・表紙。装丁は野口巧造

(呉服問屋「大彦」の若主人。弟・真造は芥川の小学校時代の同級生)

大阪毎日新聞社入社第1作となる「路上」(『大阪毎日新聞』1919・6~8)は、夏目漱石の「三四郎」を思わせる青春小説であったが、中絶してしまう。芥川はその前年にも、「地獄変」(『大阪毎日新聞』『東京日日新聞』1918・5)の続編となる王朝小説「邪宗門」(同、同・10~12)の連載を未完のまま終わらせており、作家としての資質が長期連載小説に向かないことが、自他の目に明らかになってきていた。

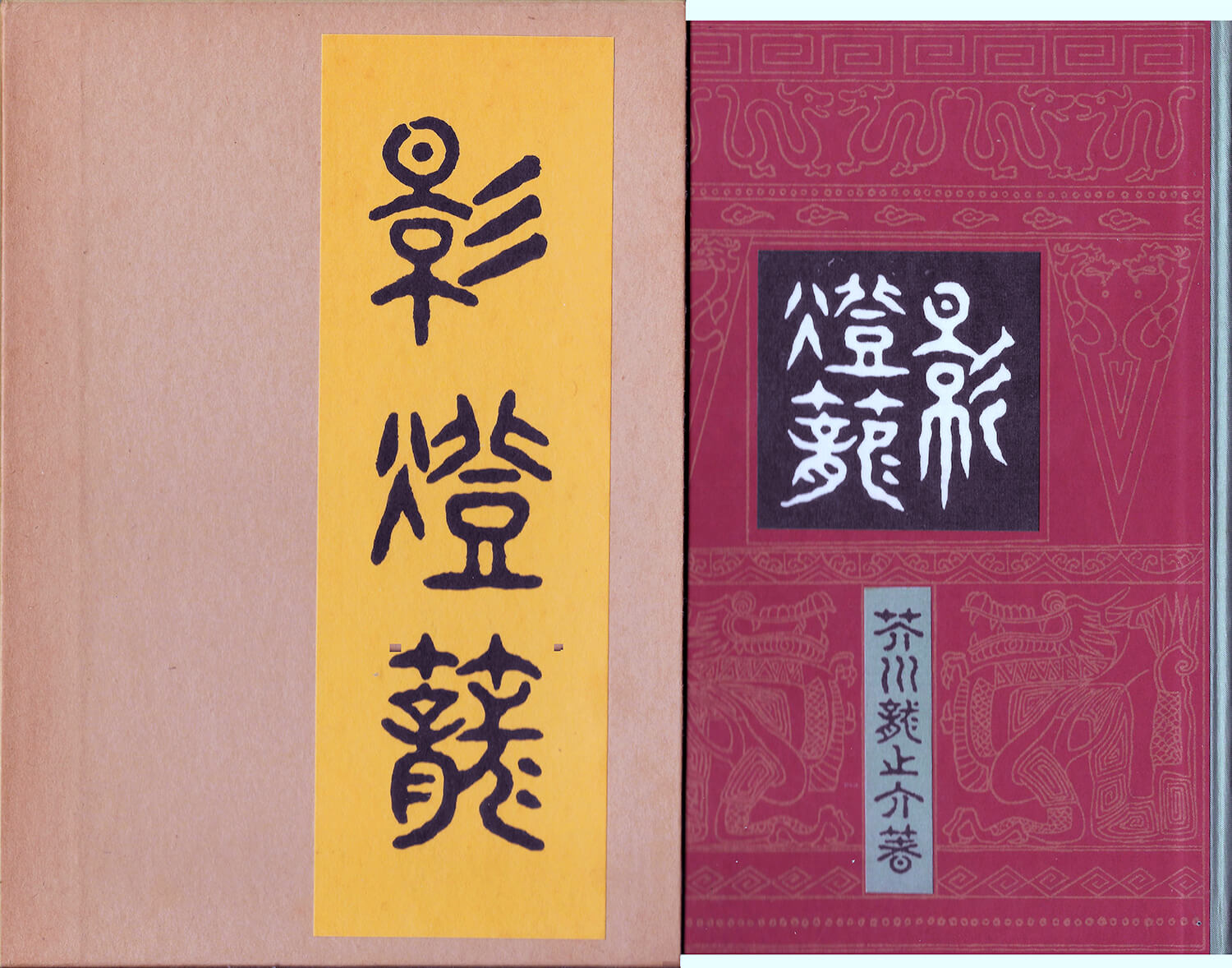

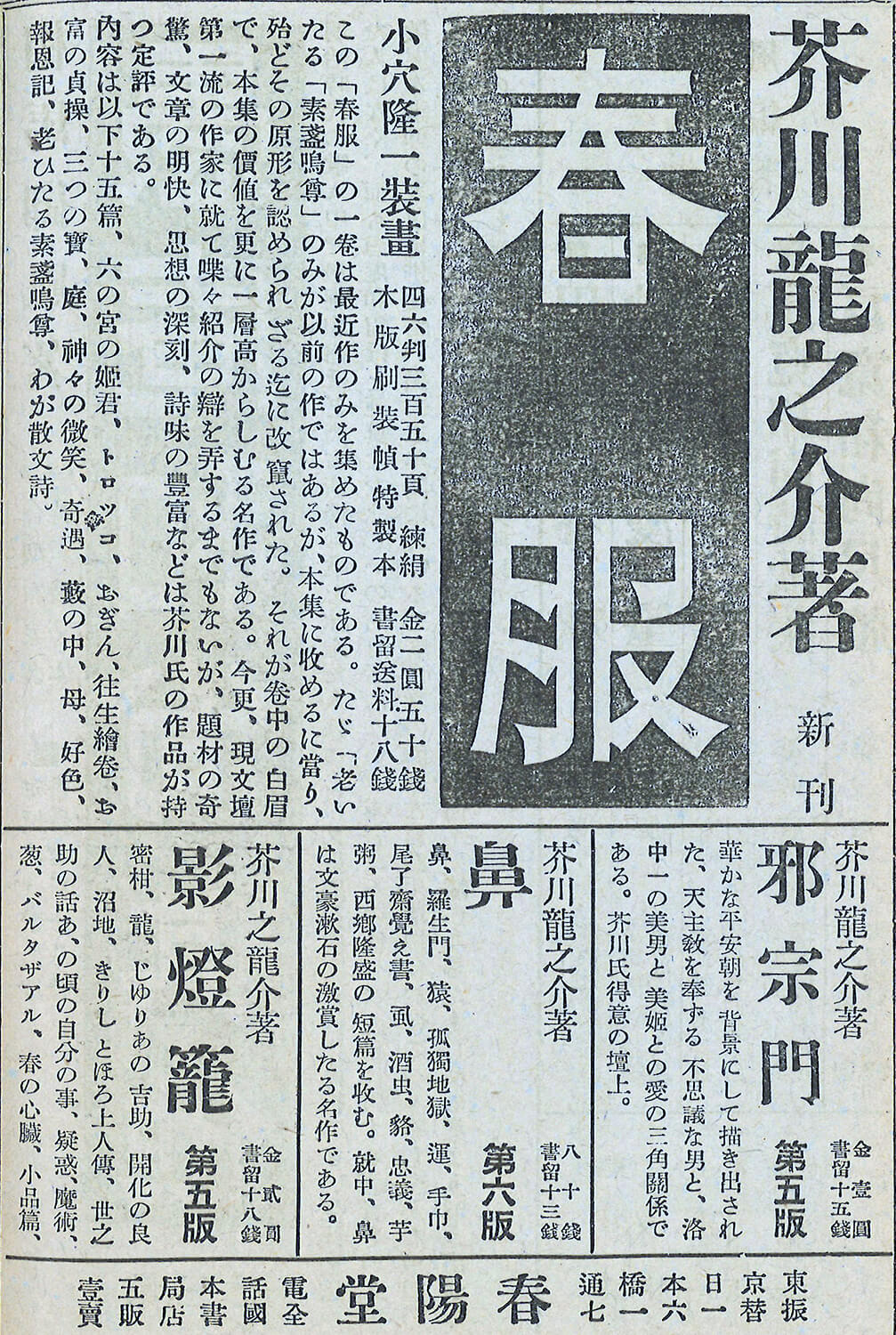

『新小説』1920(大正9)年新年号に掲載された『影燈籠』の広告

また、「路上」の次に『大阪毎日新聞』に連載した「素盞鳴(すさのおの)尊(みこと)」(1920・3~6)は、日本神話の世界に挑んだ意欲作だったが、またしても芥川は執筆に難渋し、『春服』(次節参照)に収録する際に前半部分を削除して「老いたる素盞鳴尊」に改作している。

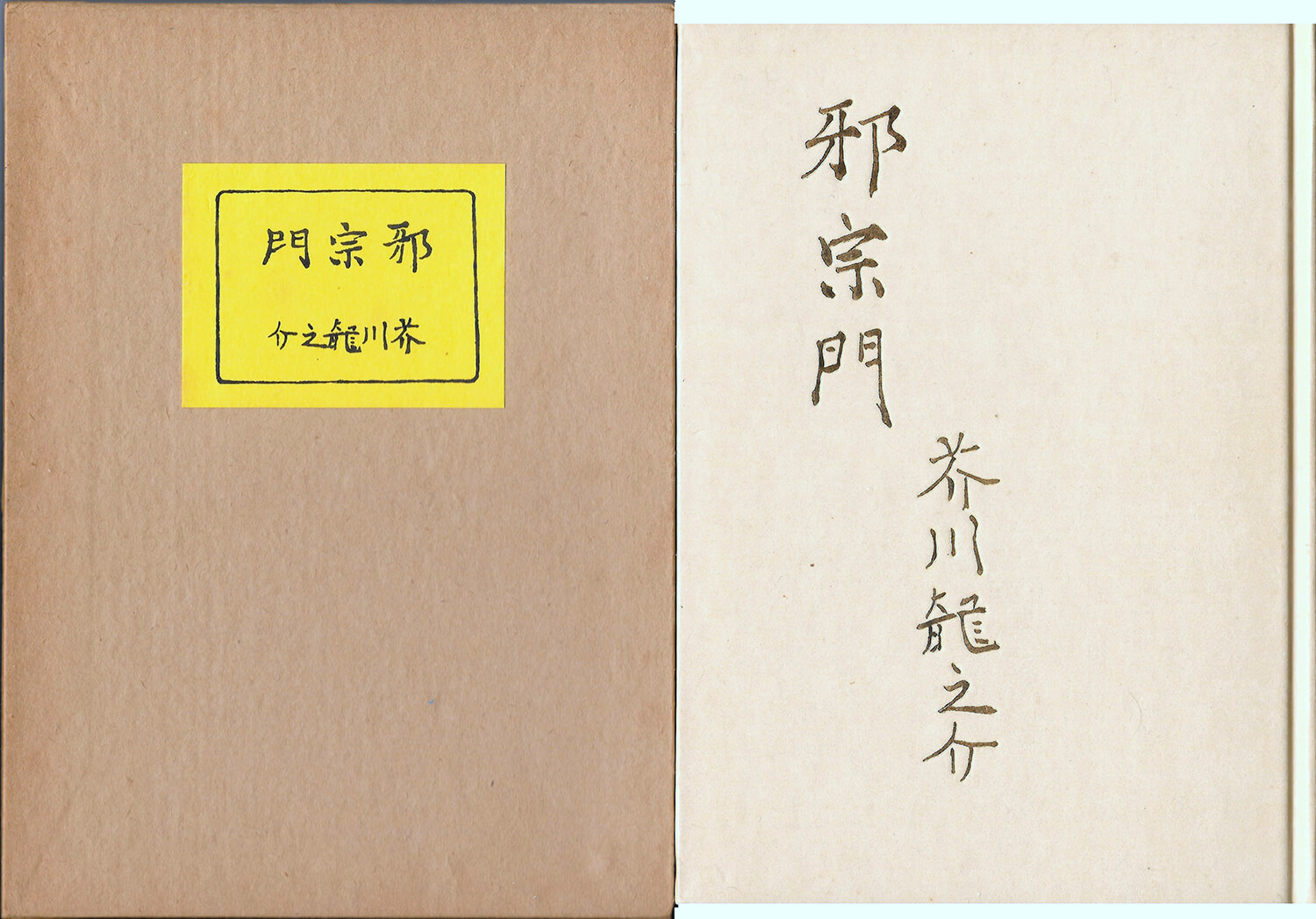

『邪宗門』外箱・表紙。小型本(16.5cm×12cm)。

表紙には金箔押しが使われている。

芸術家が退歩する時、常種の自動作用が始まる。と云ふ意味は、同じやうな作品ばかり書く事だ。自動作用が始まつたら、それは芸術家としての死に瀕したものと思はなければならぬ。僕自身「龍」を書いた時は、明にこの種の死に瀕してゐた。

「龍」(『中央公論』1919・5)は、龍が出現するという噂のある池に集まった人々の心理を描いた「王朝物」だが、手法的に過去作の二番煎じの感は否めない。この作品も『影燈籠』に収録されている。そもそも影燈籠(回り燈籠・走馬灯)とは、ロウソクの熱作用で自動的に回転を続ける仕掛け燈籠の意味である。こうした書名に、作品集としての性質が表れているように思われる。1920(大正9)年4月、芥川は、現代女性の心理の機微を描いた短編小説「秋」(『中央公論』)を発表することで、新境地を開くことに成功する。時に満28歳、数え年では29歳を迎えていた。

終わりゆく青春時代に捧ぐ──『春服』

1923(大正12)年5月に刊行された『春服』は、芥川が春陽堂から上梓した最後の単行本である。1920(大正9)年から1923(大正12)年初頭にかけて発表された短編15篇が収められている。

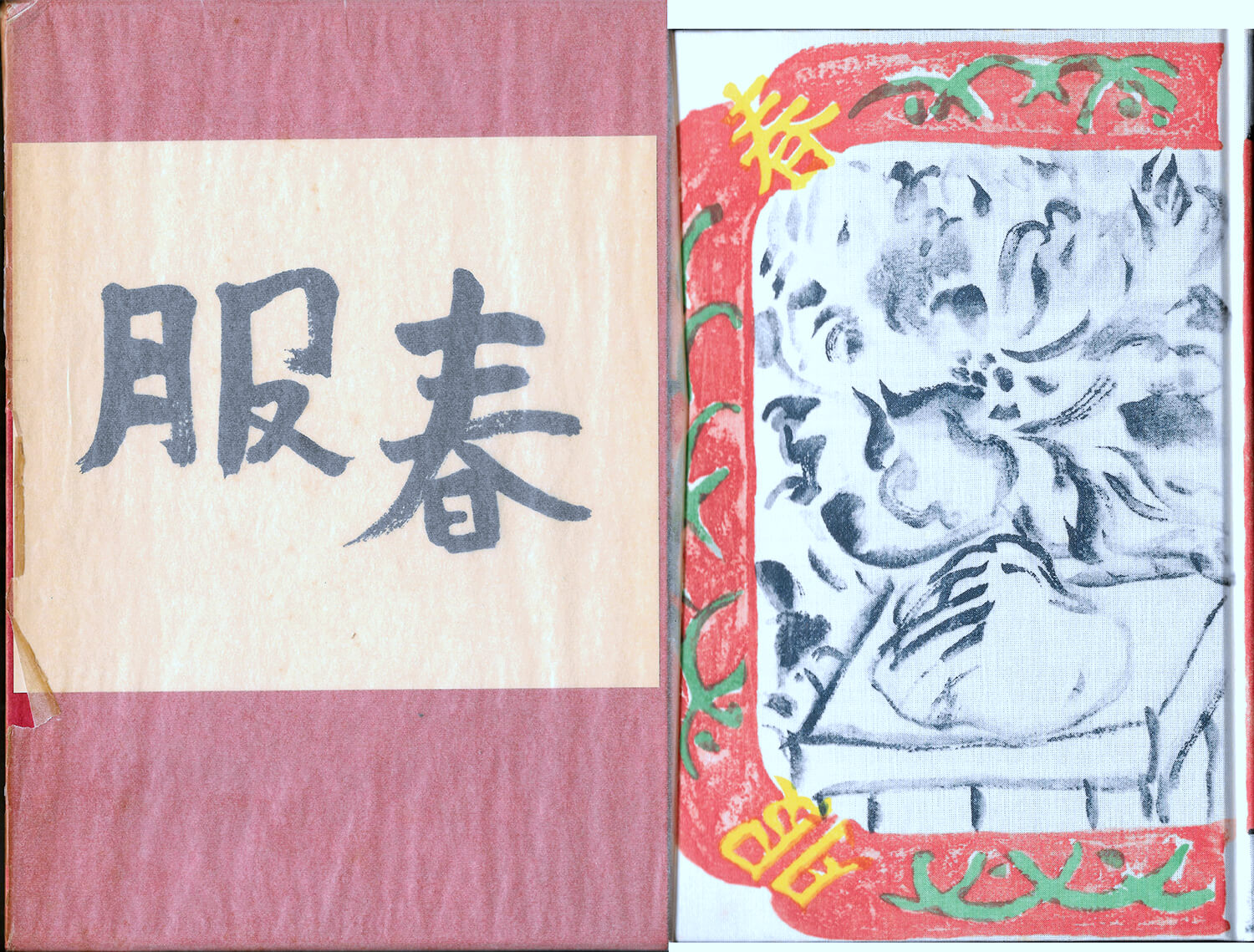

『春服』外箱・表紙。装丁は芥川の親友の洋画家・小穴隆一

一二の例外を除きさへすれば、「春服」に収めた作品は二十代に成つたもののみである。だから「春服」と名づけることにした。

とあることから、〈春着〉と〈青春〉とを重ね合わせた書名であることがわかる(註3)。また、口絵として芥川満4歳の頃の肖像写真が「『春服』の成るに至つた年少時代を紀念する為」に掲載されているなど、〈若さ〉に対するノスタルジックな感傷が漂う短編集である。刊行当時、芥川は満31歳(数え年で32歳)であった。

『春服』の口絵(1896年=明治29年11月撮影、袴着の祝い)

『春服』収録作品の大半は、中国旅行後の闘病生活の中で書かれた。しかし、黒澤明監督の映画『羅生門』(1950)の原作として世界的に有名になった「藪の中」(『新潮』1922・1)や、キリスト教を変質させる日本の精神風土というテーマにおいて遠藤周作の『沈黙』(1966)に先行する「神神の微笑」(原題「神々の微笑」『新小説』1922・1)、かつては中学校国語の定番教材だった「トロツコ」(『大観』同3)など、佳作も多い。

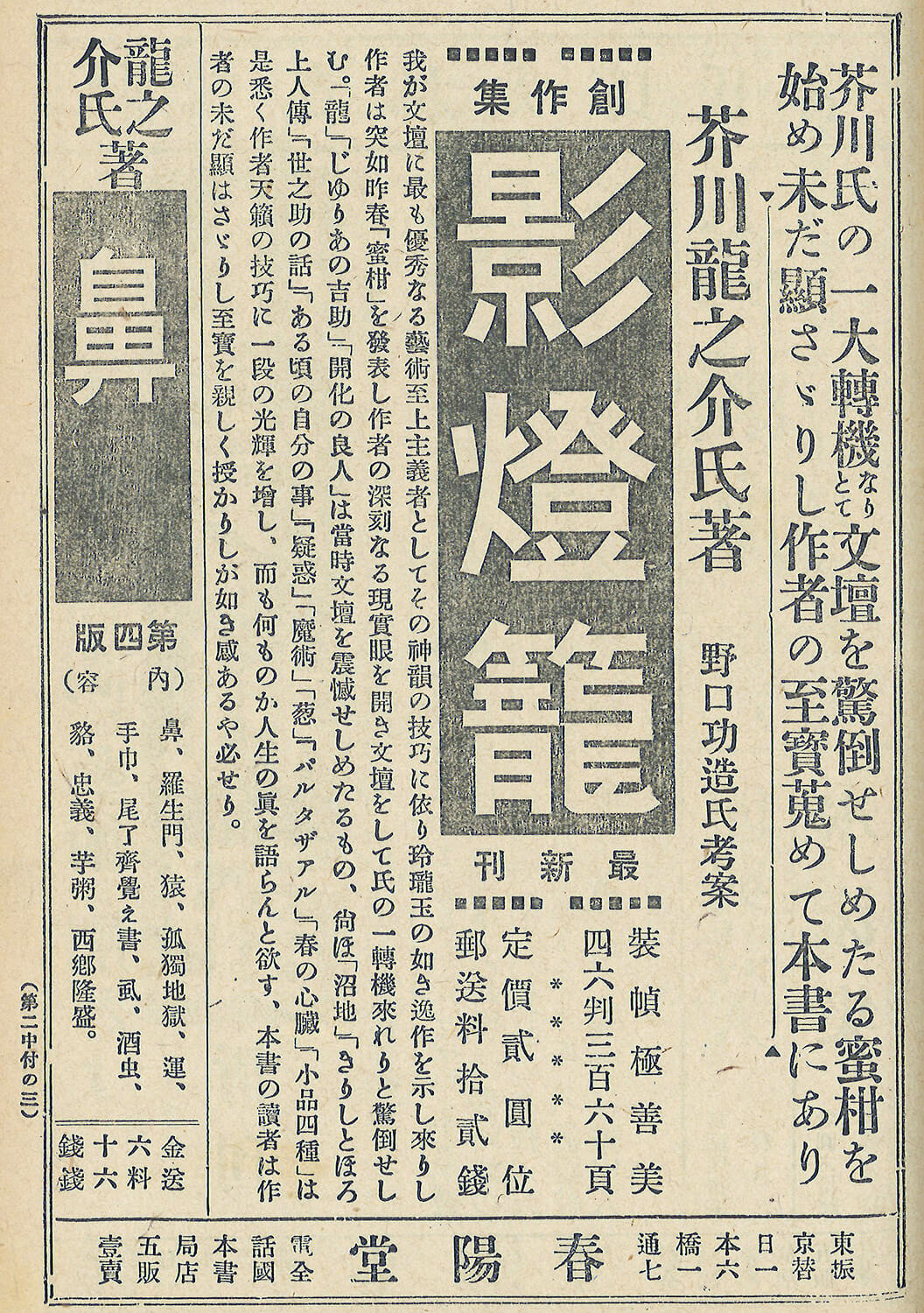

『新小説』1923(大正12)年4月号に掲載された『春服』の広告

芥川が、歴史物(王朝物、切支丹物、その他)を書けなくなった事は、いわゆる芥川の文学とわかれる、という事である。されば、いわゆる「保吉物」を書き出すと共に、芥川の文学はなくなった、と見るべきである。

と指摘している(『芥川龍之介』文藝春秋新社、1953)。『春服』は芥川の青年期の終わりを記念する創作集というだけではなく、「王朝物」が代表してきた芥川文学の変化を印象付ける1冊となっている。

1921(大正10)年10月、病気療養中の湯河原にて

【註】

*1 春陽堂と新潮社は、芥川生前の1927(昭和2)年7月24日までに、著作集をそれぞれ計8冊刊行している。ただし、再刊本・縮刷本を含めると、新潮社の刊行点数は計12冊、春陽堂は計10冊となる。

*2 春陽堂は1921(大正10)年に「ヴエストポケツト傑作叢書」という文庫版叢書を立ち上げており、芥川作品集として『戯作三昧他六篇』(1921・9)『地獄変他六篇』(同)、『或る日の大石内蔵之助他五篇』(同11)、『芋粥他六篇』(1922・2)の計4冊を刊行している。

*3 『春服』収録の15篇中14篇は、数え年にして30歳(満年齢で29歳)以降の作品であるが、ここでは「二十代に成つた」とする芥川自身の認識を尊重する。

┃この記事を書いた人

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。