〈探偵〉と〈盗賊〉──芥川龍之介の〈探偵小説〉

流通経済大学准教授 乾英治郎

江戸川乱歩が愛した〈探偵小説作家〉・芥川龍之介

1918(大正7)年7月、『中央公論』臨時増刊「秘密と開放号」が刊行された。創作欄には「芸術的新探偵小説」特集が組まれ、谷崎潤一郎「二人の芸術家の話」(「金と銀」の後半部分)、佐藤春夫「指紋」、芥川龍之介「開化の殺人」、里見弴「刑事の家」が掲載された。

1918(大正7)年頃、鎌倉の書斎にて

里見弴は探偵小説的作風の人ではないが、他の三人は、そういう作風を持つ代表的作家として、ここに名をつらねたのは当然であった。「中央公論」がこういう増刊を企画したことでも、当時の探偵小説愛好の気運が察せられるであろう。そして、この増刊が出たのは、われわれが、いわゆる創作探偵小説を書きはじめる数年も前だったのである。

(『日本推理小説大系1(明治大正集)』解説、東都書房、1960)

日本初の本格探偵小説とも呼ばれる「二銭銅貨」をもって江戸川乱歩が文壇に登場するのは、1923(大正12)年のことである。デビュー誌である博文館の総合雑誌『新青年』は、大正末から昭和初期にかけて、乱歩を筆頭に数多くの探偵小説作家を輩出していくことになるのだが、その創刊が1920(大正9)年であることを考えれば、「秘密と開放号」の先駆性が理解されよう。乱歩は、早稲田大学を卒業した1916(大正5)年夏頃から「谷崎(潤一郎)さんの小説は欠かさず読むようになり、つづいて佐藤春夫、芥川龍之介、宇野浩二を愛読した」と述懐している(「私の履歴書」『日本経済新聞』1957)。このうち、「秘密と開放号」に寄稿した谷崎・佐藤・芥川の三人は、乱歩の高評価も手伝って、「探偵小説中興の祖」と目されるようになる。すなわち、明治期に黒岩涙香が牽引した翻案探偵小説ブームと、乱歩を中心とする昭和初期の創作探偵小説ブームの間を埋める、大正期の「探偵小説」の担い手として位置付けられていくのである。

谷崎と佐藤が、謎の合理的解明を主眼とした〈本格〉探偵小説を書いたのに対し、その種の作品に乏しい芥川が「探偵小説中興の祖」の一人に数えられていることを意外に思う向きもあるかもしれない。しかし、大正~昭和戦前期の「探偵小説」という概念には、怪奇幻想小説も含まれていた(「〈変格〉探偵小説」とも呼ばれた)。それだけではなく、芥川もまた〈本格〉探偵小説に挑戦していた形跡がある(詳しくは次節で述べる)。また、後年の随筆「一人一語」(『文藝春秋』1925・4)の中で海外の探偵小説について広く語っており、大正期においてこうしたジャンルに最も理解のある作家の一人であったことは間違いない。

余談になるが、乱歩は文壇デビュー直後の1923(大正12)年7月から翌年11月にかけて、大阪毎日新聞社の広告部に勤務していた。この頃、同社には芥川も在籍していたのだが、出社義務がなかったために、乱歩と顔を合わせる機会はなかった。同時期に同じ会社に所属していながら、両者の接点が乏しかったのは甚だ残念である。

未完の「探偵小説」──「開化の殺人」「未定稿」

芥川が「秘密と開放号」に発表した「開化の殺人」は、明治期の東京を舞台にした擬古文調の作品である。「道徳的義憤」から悪徳金満家を毒殺した医師が、やがて自身の正義に確信が持てなくなり、自殺するまでの心理的葛藤を、書簡体形式で綴っている。

犯罪や告白(=秘密の開放)という「探偵小説」のポイントは辛うじて押さえているが、「探偵」役は不在であり、事件の捜査や謎の合理的解明という要素にも欠けている。芥川自身、作品の方向性に納得がいかない形で執筆を進めていたようだ。

中央公論に探偵小説を書く約束をしたのでいやいやへんなものを書いてゐる(中略) それに探偵小説のつもりで書いてゐても探偵小説でなくなりさうなのだ。(松岡譲宛、1918・6・19付)

実は、「開化の殺人」は当初は春陽堂の文芸雑誌『新小説』に発表するつもりで、1917(大正6)年末頃から執筆が進められていた。 ボクは新年号に探偵小説を書いてゐる(中略)が内心は少しはらはらしてゐるよ あんまり与太すぎるからね しかし一寸面白い事は面白い(松岡譲宛、1917・11・17付)

こんど新小説へ「開化の殺人」と云ふものを書く 一種の探偵小説じみたものだ(松岡譲宛、1917・11・24付)

この時に書かれた原稿に基づくと思われるのが、『新小説』1920(大正9)年4月号に掲載された「未定稿」である。明治期の東京を舞台に、素人探偵・本多保と朝野新聞編集局員である「私」のコンビが、清水警部の依頼を受けて、実業家殺害事件の謎に挑む。こんど新小説へ「開化の殺人」と云ふものを書く 一種の探偵小説じみたものだ(松岡譲宛、1917・11・24付)

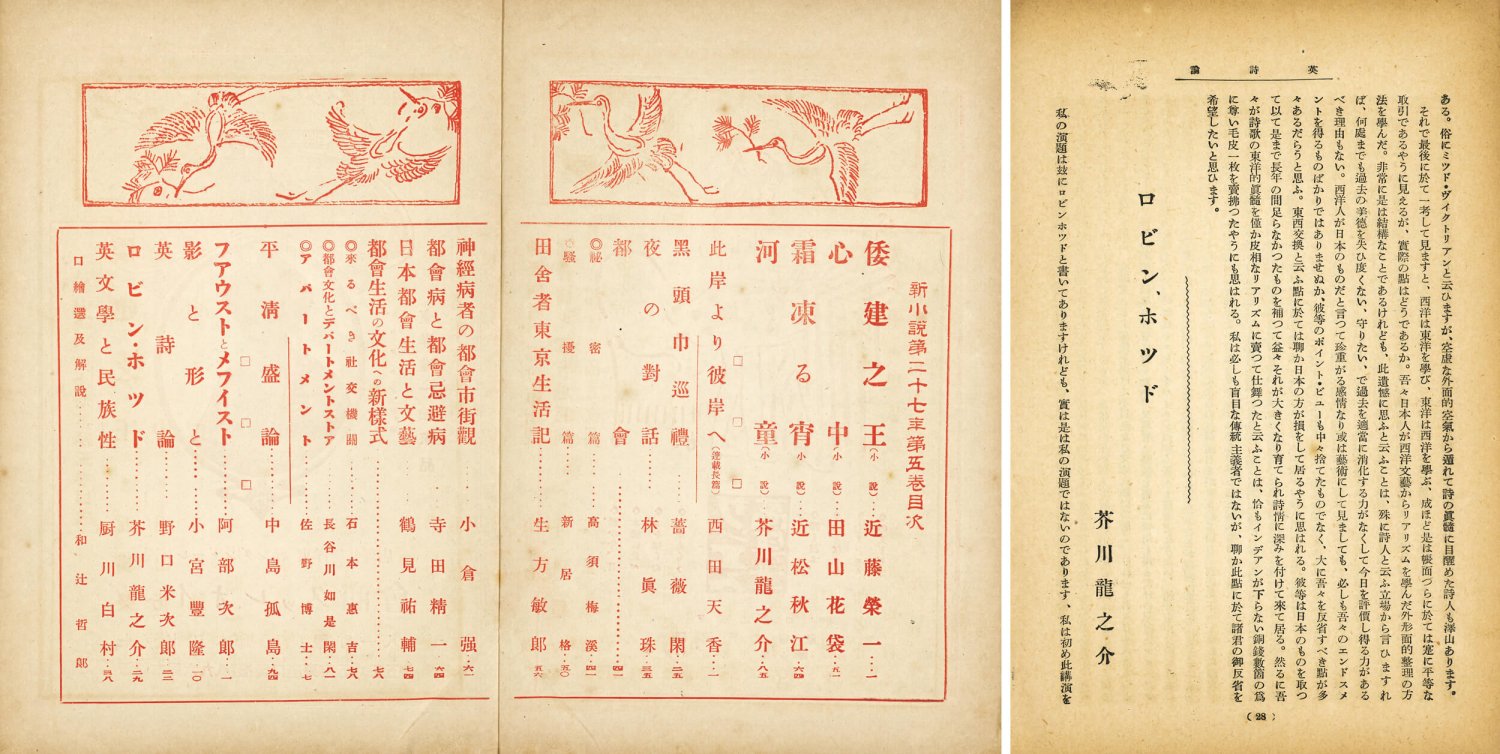

「未定稿」が掲載された『新小説』(大正9[1920]年4月号)目次と「未定稿」冒頭頁

しかし、本多が実際に事件捜査を開始する前に、小説は途絶している。当時『大阪毎日新聞』で連載していた「素盞鳴尊」(1920・3~6)の執筆に難渋して『新小説』の原稿が間に合わず、未完成の旧稿を掲載せざるをえなかったという事情による。当然、「未定稿」は芥川生前の単行本には収録されていない。

もしも「未定稿」が完成状態で発表されていたら、あるいは本多保を主人公とした名探偵シリーズが書き継がれたとしたら、芥川は日本探偵小説史に確かな足跡を残せた可能性がある。そう考えると、本作の中断が惜しまれてならない。

芥川が「探偵小説」というジャンルを明確に意識して書いた小説は、「開化の殺人」「未定稿」の2篇のみである。純粋に「探偵」が登場する小説としては、「未定稿」が唯一と言ってもいい。

しかしながら、犯罪、謎、異常心理、恐怖、怪奇、予想外のオチといった「探偵小説」的趣向は芥川文学の随所に見られる。乱歩が芥川文学を愛読し、「探偵小説的作風」を持つ大正期の「代表的作家」の一人に挙げているのも首肯できるのである。

愛すべき盗賊たち──講演「ロビン・ホツド」

1922(大正11)年、田端の書斎にて

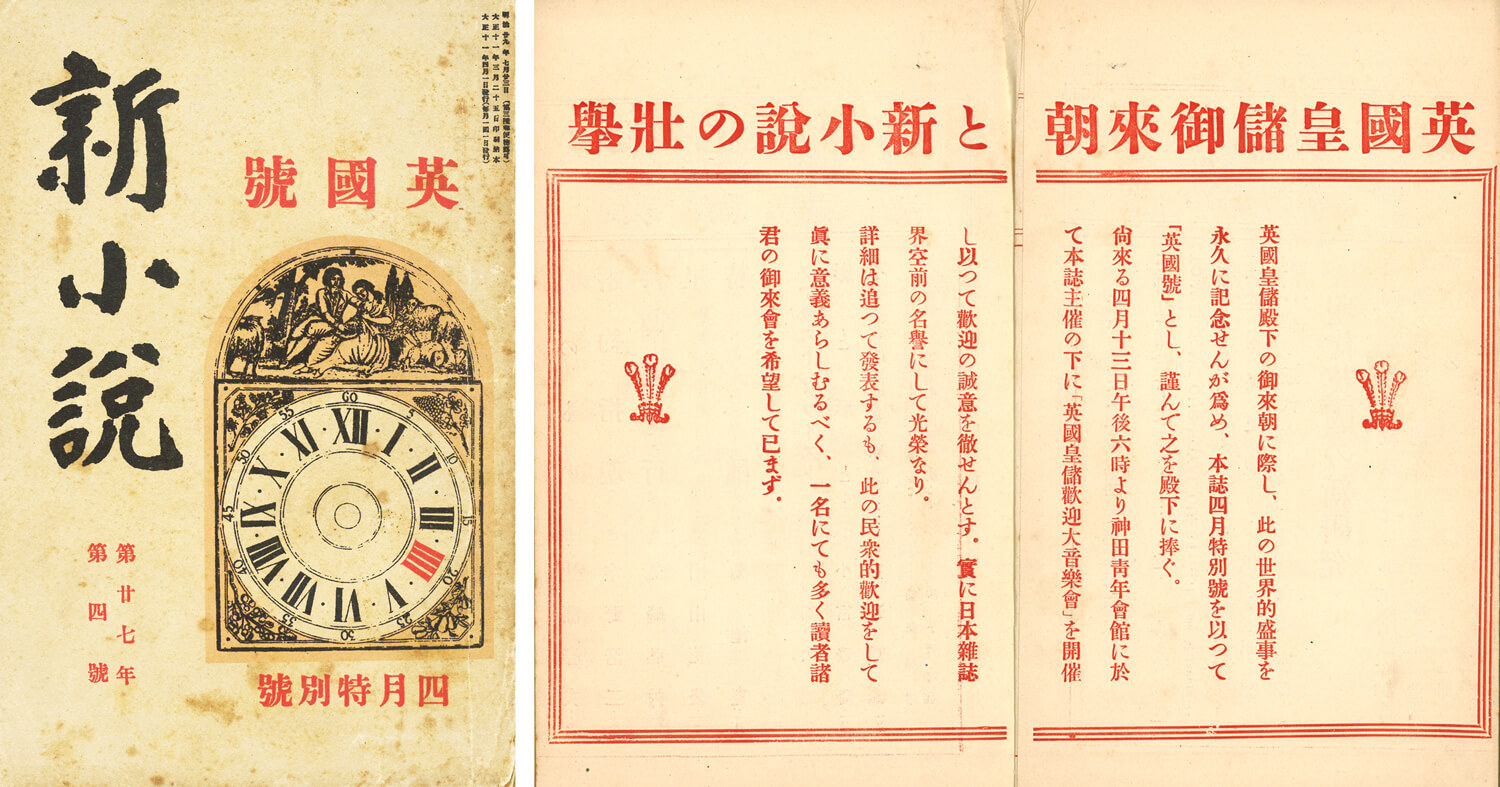

『新小説』(大正11[1922]年4月号)の表紙と、「英国皇諸御来日と新小説の壮挙」と題された広告

これは神田のキリスト教青年会館(それはいまの会館のあるところにもとあった古風な赤煉瓦の建物であった。)で行われた。「ロビン・ホッド」という、普通はフッドというのをわざとホッドと読んだ題の、これも気取ったものではあったが、実に頭の良い講演で、私たちは感服を惜しまなかった。大正十一年四月十三日のことであった。

『新小説』1922年5月号に「ロビン・ホツド」の講演録が掲載されている。イギリス史上名高い盗賊──義賊「ロビン・ホツド」、礼賊「タアピン」、強賊「シエツパアド」、奸賊「ワイルド」等の行状を紹介し、盗賊たちの善悪を超えた「或素晴らしいエネルギー」を愛するイギリス人の国民性について解説したものである。芥川自身は「英吉利の泥棒」という題目を希望したが、英国皇太子に対する主催者側の配慮によって変更を余儀なくされている。講演の最後は皇太子を心から歓迎する言葉でソツなく締めくくられてはいるものの、〈盗賊〉をもってイギリス国民を代表する内容は、講演会の趣旨からすると異色ではある。しかし、芥川の〈盗賊〉に対する関心は、何もこの時に始まったものではなかった。

『新小説』(大正11[1922]年5月号)、目次と「ロビンホツド」冒頭頁

芥川は「今昔物語鑑賞」(『日本文学講座 第6巻』新潮社、1927・4)という文章の中で、「最も僕などに興味のあるのは『世俗』並びに『悪行』の部である」と述べている。『悪行』の部とは、〈盗賊〉にまつわるエピソードを多く収めた部である。そして、芥川は『今昔物語集』の本質は「brutality(野性)の美しさ」にあると結論付けている。

芥川は講演「ロビン・ホツド」を通じて、〈盗賊〉の持つ「或素晴らしいエネルギー」について力説したが、彼もまた、善悪の彼岸に立つ野性的なエネルギーに魅せられた一人だったのだろう。「探偵小説」に芥川がノリきれなかったのも、秩序の番人である〈探偵〉よりも、秩序の超越者である〈盗賊〉のほうに、多くの関心と共感があったせいなのかもしれない。

さて、この連載記事はこれまで、『新小説』の寄稿作家としての芥川について紹介してきた。しかし、1924(大正13)年1月、芥川は『新小説』の編集顧問に迎えられることになる。詳しくは次回述べることにしたい。

┃この記事を書いた人

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。

乾 英治郎(いぬい・えいじろう)

神奈川県生まれ。流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)、国際芥川龍之介学会理事。

著書に『評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015)等がある。