【第101回】

関西人はなぜ関西弁を押し通すか?

「チコちゃんに叱られる!」(NHK)を、以前は毎週欠かさず見ていた(録画してまで)が、ここ最近は少し熱が冷め、見たり見なかったり。長寿となりつつある番組の宿命として、当初の新鮮さが薄れたか。

久々に食いついて見たのは200回記念。「なんで関西人はどこでも関西弁を喋るの?」が謎として挙げられ、東京にいて関西弁を喋る私には身近な問題だ。この疑問に答えるのが同志社大学の中井精一教授。例によって理由をただ一言でチコちゃんが提示する。この時は「先生が関西弁だから」であった。会場が一瞬???? となるのもお約束である。とうてい納得しがたい解説だ。

中井氏によると、関西では学校で教師が関西弁を喋り、共通語の読み書きを教えるがアクセントまでは教えない。また生まれてからまわりが関西弁で、学校、仕事場も同様なので、そのまま関西弁を使い続けるのだ、ということであった。しかし、これに容易に反論できるのは、それは九州でも中国地方でも青森や北関東でも同じことだろう。学校で共通語のアクセントまで指導する教育現場というのは聞いたことがない。根拠としては弱い。弱すぎる。

関西弁が大阪中心に京都、奈良、兵庫、和歌山など広い領域で使われ、その数が約2000万人と、ほかの「方言」と違って多数であることも挙げられていた。これはある程度説得力を持つものの、番組で扱っていたのは「関西弁」と言いながら、「大阪弁」を標的とした一種の批判であるのは明らかだ。「関西弁」と「大阪弁」は違う。「そやし、言うてはりますやろ」(京都弁)は大阪なら「そやから、言うてるやん」となる。東京でもハワイでも大声で喋る……というのは、どう考えても大阪弁の人種である。京都出身の島田紳助、奈良出身の明石家さんまが大声で喋り笑いを取る時、大阪弁に寄せていることは間違いない。正統的な「京都弁」は、そもそも大声で喋るようにはできていない。

「チコちゃんに叱られる!」は、そもそもクイズ形式のエンタメ番組であり、いちいち解答に目くじら立てて反論する方がおかしいのはその通り。おそらく番組スタッフが解答者となるその道の専門家にさんざん取材した上で、もっとも意外性があり、番組としてもキャッチ―なフレーズを選んだ上、専門家にそれを言わせている。おそらくだが、本当はそのほかにも複合的にたくさんの理由があって、一言では片づけられないと考えている出演者もあるのではないか。

それにしてもこの回のまとめ方は隙がありすぎた。解答としてはあまりに弱い。付け加えて、関西の芸人がテレビで関西弁を使うことも(方言の使用としては圧倒的に優勢)挙げられていて、この方がよほど説得力を持つ。同時に大阪弁が東京で嫌われる理由ともなる。

私の考えでは、関西地方の他府県のことは知らぬが、大阪人が大阪弁を手放さないのは、大阪は対東京(共通語)への対抗意識が強いからだ。東京なにするものぞ、と突っ張って、東京人から大阪の悪口を言われるのを死ぬほど嫌がる。東西対抗の「西」を背負うぐらいの強い自尊心を持ち、他府県の俳優が大阪のドラマでおかしな大阪弁を喋るとすぐさま突っ込むのも、その自尊心のためである。

なにより日常会話でも笑いを求め、「つっこみ」「ボケ」役を以心伝心のうちに引き受け、役になりきる。共通語では成り立たない世界で、つねに会話を楽しむ気風がある。喫茶店や居酒屋でトイレに立つ時、「ちょっとトイレに」と東京では言うところを「ごめん、ウンコしてくるわ」と言いたがるのが大阪人で、大阪なら笑いで済むが、他府県で同様のことを言えば、眉をひそめられる。「笑われてなんぼ」の世界で生きるために、大阪弁は必要不可欠の道具となることを「チコちゃん」の短い時間ではそこまで指摘しきれなかったし、解答者の中井教授も「本当はそれだけじゃなく、せめて1時間ぐらい喋らせてもらわないと本質にはたどりつけない」と思ったのではないかと同情する。

レギュラーの岡村隆史を始め、ゲストの笑福亭鶴瓶、チコちゃんの声を担当する木村祐一と出演者4名のうち3名の大阪出身者を集めながら、なんとも不始末な結末となってしまったことを番組のために惜しむのである。

惜しいぞ鷗外

なんでも落語に結び付けてしまうのは、私の悪いクセであり、次の話題もやや強引かもしれないと思いつつ、思ったように書かせてもらう。

いったい何かといえば、森鷗外の短編「牛鍋」について語りたいのだ。私が読んだテキストは、岩波書店の「鷗外選集(全21巻)」の『第二巻』で1978年の刊。いわゆる岩波書店の新書判の全集(選集)シリーズで、夏目漱石も芥川龍之介も志賀直哉も同様のものが出されている。麻布であろうか少しゴワゴワした黄色ぽい布表紙にくるまれた本体に、薄い函がついている。1ページ2段組で、本文は典雅で美しい精興社の活字で組んである。手に持ちやすく、軽く、大変読みやすい。全集(選集)に挑むという気負いを軽減し、私は岩波書店の全集はもっぱらこの判で読む。

『鷗外選集 第二巻』が特異なのは、長編「青年」を含むほか12編の短編が、ともにすべて初出が明治43年なのだ。この一年に旺盛な執筆力を見せた背景に関心のある方は、本書巻末の小堀圭一郎解説を読んでもらうこととして、ここでは選集版でたった3ページの「牛鍋」を取り上げるに留める。それはこんな話である。

男女2人が牛鍋を囲んでいる。晴着らしい印半纏を着込んだ30前後の男と、男と同年くらいの黒繻子の半襟のかかった綿入れに前掛けをした女。「永遠に渇してゐるやうな目」の女は男に酒を注ぐ。さらにもう一人、7~8歳の娘がいて、「無理に上げたやうなお煙草盆に、小さい花簪を挿してゐる」。「お煙草盆」とは前髪を上げて、後ろで結んだ髪型。娘は男の死んだ友だちの一人娘だった。

牛鍋を挟んでの攻防がこのあと描かれる。男はすでに「三切四切」の肉を先行して食べ、娘が箸で手を伸ばそうとすると「待ちねぇ。そりやまだ煮えてゐねぇ。」と制する。娘は箸をひっこめる。しばらくして男が肉を口に運ぶが、「それはさつき娘の箸の挟まうとした肉であつた」。要するに男はなんだかんだと言っては、娘が肉を食べるのを邪魔する。それが延々と続くのだ。

ようやく娘は男の隙を見て、一切れの肉を口に入れることに成功した。「まだ煮えてねぇ」と言うが「少し煮えすぎてゐる位である」。「只これからは男のすばしこい箸が一層すばしこくなる。代りの生を鍋に運ぶ。運んでは反す。反しては食ふ」。なぜ男が意地悪するように娘には肉を食わさず、自分だけ箸を動かすのか。そのあたりは書かれないのだ。そしてこう書かれる。

「大きな肉の切れは得られないでも、小さい切れは得られる。好く煮えたのは得られないでも、生煮えなのは得られる。肉は得られないでも、葱は得られる」

つまり、これは何かの寓話なのだ。このあと、動物園の猿の母子に話題が移り、母猿はエサの芋を子と争いはするが、子猿が芋を食べてもとがめはしない。その点で「人は猿より進化してゐる」。そして、ひとひねりさせて「人は猿より進化してゐる」と皮肉って終わるのだ。ずいぶんつまらない終わり方だなあ、と私はこの時思ったのである。

落語ファンならこれまでのところを聞いて、「一人酒盛り」を思い出すだろう。いい酒が入ってからと、ある男が、人の好い友だちを呼び、あれこれ用事を言いつけたあげく、酒の癇をつけさせる。その癇が「まだぬるい」「熱すぎる」と文句をつけながら全部自分で飲んでしまう。一滴も口にせず、最後、怒って帰る友だちに「酒癖の悪いやっちゃな」と毒づくとんでもない男の話だ。「牛鍋」はそれに酷似している。書きようによっては、滑稽味が増して落語ふうになるところを、変な寓意を押し込んでしまった。もっともっと面白い小説になったはずなのだ。

惜しいぞ、鷗外。そう思ってしまった。

ネットで買った初めての化粧品

私はあらゆる化粧品を使わない。顔を洗うのも家族共用の洗顔フォーム。髪にトニックやリキッドもつけない。つねに「素」である。この「ヤナギヤ ヘアクリーム」をネットで購入したのは、あるところで使ってみて良かったからである。

「青春18きっぷ」を使って冬に日帰り温泉探訪をした話はすでに書いた。温泉記号発祥の地「磯部」の温泉施設「恵みの湯」へ行った際、髪を乾かすのに化粧室へ入り、ヘアドライヤーを使った。その時、化粧台に置いてあったのがこのクリームであった。まだ濡れた髪にすりこみ、ドライヤーで乾かした。

すると、翌日にかけて、なんだかこれまで体験したことのないような、ふんわりした髪の感触が得られた。自分の髪(剛毛)じゃないみたい。これはいいぞ、と思ったのだ。メーカー名とボトルの感じは覚えていたので、検索すると行き当たったのが「ヤナギヤ ヘアクリーム」だ。ネット検索するとアマゾンのページが開いて、難なく購入できた(ついでだからと2本)。私がネットで化粧品を注文する日が来るとは思っていなかった。変わったことをしてしまったなあ、という思いとともに、白い液体の瓶が目の前に2本ある。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

≪『オカタケな日々』連載100回記念キャンペーン≫

この度、めでたく連載が100回を数えた記念にプレゼントキャンペーンをただいま実施中です。詳細はこちらをご覧ください。

日頃ご愛読の方へ感謝の思いを込めて、オカタケさんの直筆イラスト、直筆サイン入り書籍をプレゼント! どしどしご応募ください!

この度、めでたく連載が100回を数えた記念にプレゼントキャンペーンをただいま実施中です。詳細はこちらをご覧ください。

日頃ご愛読の方へ感謝の思いを込めて、オカタケさんの直筆イラスト、直筆サイン入り書籍をプレゼント! どしどしご応募ください!

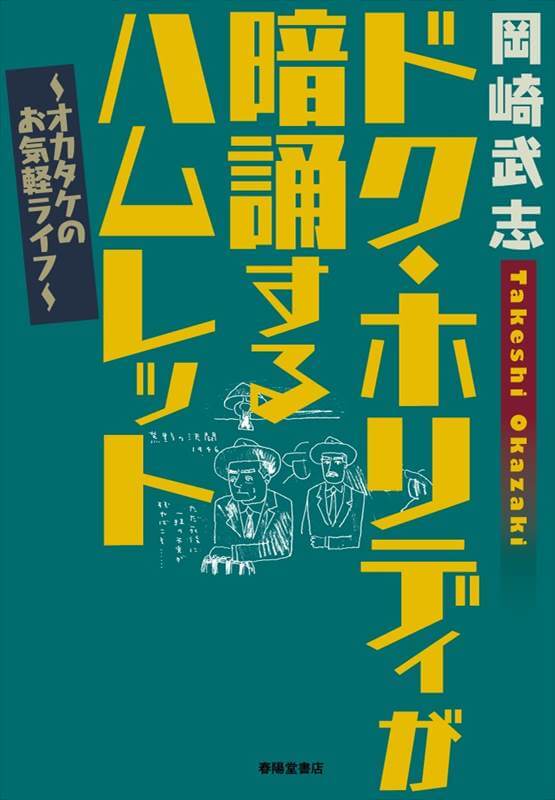

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。