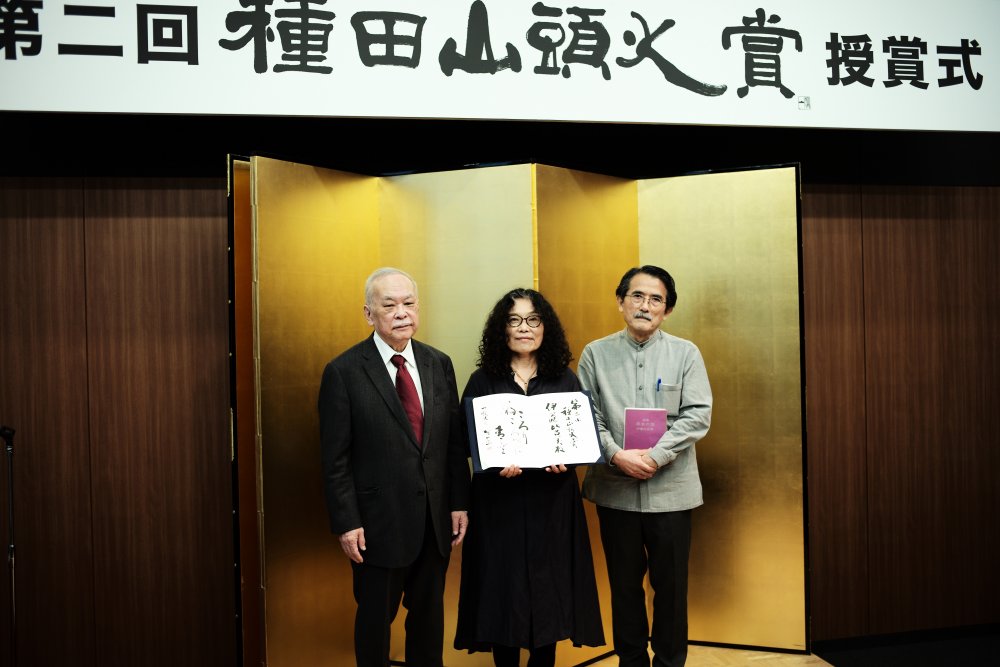

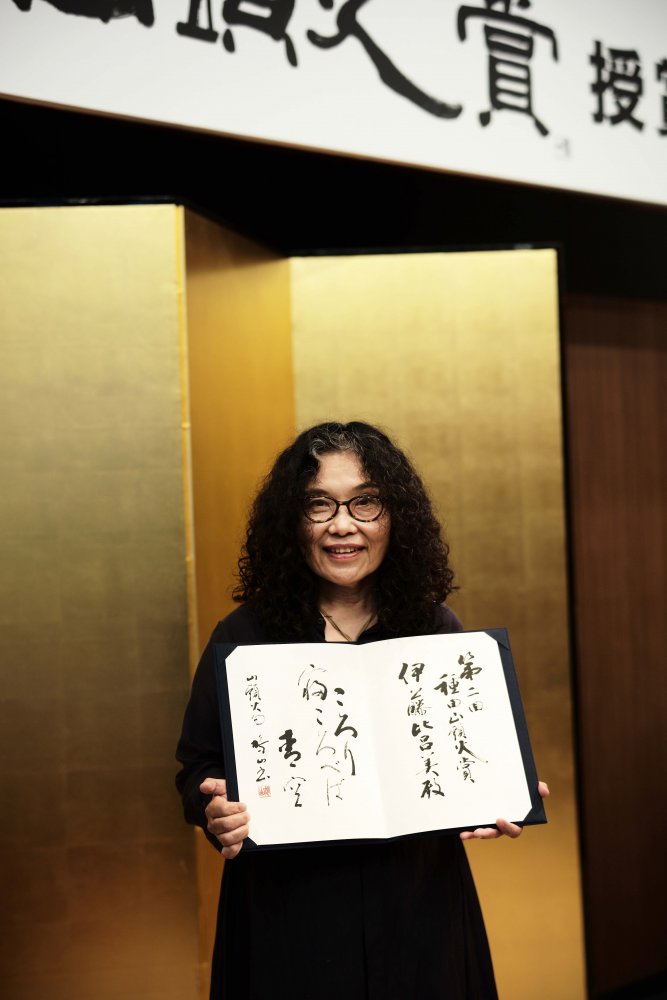

第二回目の受賞者は、詩人・小説家、子育てエッセーや絵本、仏教関連の読み物など幅広いフィールドで活躍されている伊藤比呂美さんです。

2019年10月3日(木)に、東京・神保町の出版クラブホールで行われた授賞式と懇親会の様子をお伝えします。

「ころり寝ころべば青空」

季節の割には暖かい日が続いた10月3日、東京・神保町にある出版クラブホールで、第二回種田山頭火賞の授賞式が行われました。

会場に準備された60席余りは開場後、間もなくするとほぼ満席に。会場を見渡すと、本日の受賞者である伊藤比呂美さんの詩人仲間である高橋睦郎さんや町田康さん、文芸誌の編集者などに交じって大学生の姿もちらほら見受けられます。早稲田大学で教鞭をとられている伊藤さんの教え子の方々のようです。

開会にあたって、春陽堂書店 第一編集部 部長の永安浩美からあいさつがあり、創業140周年にあたる昨年、この種田山頭火賞が創設されたことの説明とともに、春陽堂書店としては出版不況が叫ばれる中、文芸出版社として1冊でも多くの良書を世に送り出していきたいという決意を述べました。

「ころり寝ころべば青空」

この句は、山頭火の代表作でもあり、事務局が伊藤比呂美さんをイメージして選びました。

もっと放浪しろということか、と絶望しています(笑)

続いて、受賞者の伊藤比呂美さんからごあいさつがありました。伊藤さんのコメントは、その人柄を表すがごとく、ざっくばらんでユーモアに富んだものでした。

「この度は、このような賞を頂きありがとうございます。山頭火と言えば、托鉢して放浪したわけですよね。托鉢僧は頂けるものは何でも頂く。私もそれに倣って、受賞、ありがとうございます、って感じだったんですけど。でも、ハッと気づいたら山頭火賞でしょう。

今は本当に落ち着きたいんです(笑)。落ち着いて、植物を育てながら孫と遊んで・・・なんて、私らしくはないんですけど。そういう生活をしたいと思っていたら、山頭火賞をいただくことになって。ということは、もっとどこか行け、もっと放浪しろということか、と思って、絶望しております(笑)。でも、本当にありがとうございます」

山頭火の生き方を見て「私じゃん」

次に、受賞者選定に関わった二人の選考委員から、受賞理由についての紹介がありました。

授賞式の最後には、会場に集まった参加者からの質疑応答が行われました。その一部をご紹介しましょう。

──山頭火の生き方や作品から、どのような影響を受けていますか?

山頭火の名前は知っていたし、作品も知っていました。ただ、山頭火に関する本をきちんと読んだことがなかったので、漠然としか知らなかった。伝記のマンガは読みました、昔。ただ、この賞を受賞することになって、改めて読んでみると「私じゃん」と(笑)。

今まで、萩原朔太郎賞や高見順賞、紫式部賞など色々な方の賞をいただいてきましたが、山頭火が一番自分自身に近いというか、親近感を感じます。

あまり変わりません。というのも、私はあちこち色々なところに行っているわけではなく、東京、熊本、サンディエゴ、この三点を行ったり来たりしている感じです。だから「放浪」ではなくてcommute、「通勤」に近い感覚を持っています。その距離が遠いだけ。

あと、人間は移動距離が長いことで色々感じることもあるでしょう。一方で、私も審査員の先生方も、私の友人たちも、ここにご列席の皆さまの半分くらいは、死ぬことを考えているはずです。つまり、「生まれてから死ぬまでの旅」も自ずとある。こちらは、動いていても同じところにいても突き詰められるものだと思うんです。それこそ、死ぬまで。

これからの世界を責任を持って回していくのは、当然ながら若い世代になっていく。我々は死の方へどんどん突っ込んでいきましょうよ、という気持ちになっています(笑)。

かりそめの生と、永遠の死、無に向かって乾杯いたしましょう

授賞式終了後、一同は隣の会場に移って懇親会へ参加しました。乾杯の挨拶に立った伊藤さんのご友人で詩人の高橋睦郎さんは、授賞式における質疑応答を受けてのスピーチを披露してくださいました。

ただ、定住なんてできるわけがなくて。皆さん、定住していると思っているとしても、我々が住んでいると思っている家だって、「草庵に暫く居ては打やぶり」(松尾芭蕉)という具合に、単なる草庵に一時的にいるだけに過ぎないわけです。いずれは『あの世』という『無』に還っていく。『生まれた』ということは『死にかけている』ということですから。

そう、諦めて、お祝いをいたしましょう。それでは、かりそめの生と、永遠の死、無に向かって乾杯いたしましょう」

こうして始まった懇親会は、主役である伊藤さんが様々な人と人とを紹介しては輪を作り、和やかな雰囲気でそれぞれに会話と交流を楽しみました。

懇親会の最後に、中締めのあいさつとして伊藤さんは「私にとって編集者の皆さんは、本当に頼りになる存在。ここにこうしていられるのは、編集者の皆さんのおかげだと思います。また、駆けつけてくれた詩人仲間や古い友人たちにも本当に感謝しています。で。私はマイクを持つと話せないタイプなので、最後に朗読を一つさせてください」と切り出し、「般若心経」の現代語訳を朗読され、会を締めくくりました。

撮影/大杉 隼平

動画/隈部 周作

取材・文/阿部 弥央