タイ文学編(後半)

ゲスト:福冨渉さん

対話:倉本さおり、長瀬海

文学を中心としたタイカルチャーに触れた大学時代、タイの文芸誌の編集部の上に住み作家たちと交流を続けた留学時代を経て、現在は「アジアの知識人ネットワークを作る」ためにゲンロンで働き、また翻訳やタイカルチャーの間口を広げようと奮闘する日々。インタビュー後半は、翻訳者・福冨渉さんのタイカルチャーとの出会いと交流、そして今後の展望を語っていただきました。日本における東南アジア文学の未来

── 福冨さんとタイ文学の出会いについて聞かせてください。「タイ文学」というものにいつ出会って、どんな部分に惹かれたのでしょう?

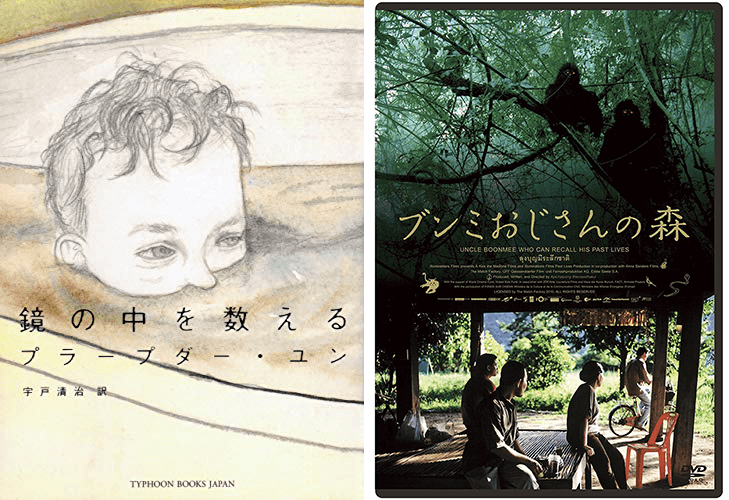

福冨 タイ文学に最初にふれたのは、2007年に日本語訳が刊行された、プラープダー・ユンの『鏡の中を数える』(宇戸清治訳、タイフーン・ブックス・ジャパン)だと思います。大学2、3年生の頃かな。僕は大学でタイ語専攻だったけど、タイの小説は授業でもあまり紹介されないし、自分から探しもしてなかったんです。ただ、たまたま手に取ったこの1冊が驚きに満ちていた。タイの小説に描かれている普遍性が、カルチャー好きだったひとりの大学生に強く訴えかけてきたんです。見事にハマりましたね。もともとウィスット・ポンニミットってタイの漫画家が好きで、タイのポップカルチャーには興味があったんです。プラープダーの作品と出会ったタイミングで、後に『ブンミおじさんの森』でカンヌのパルムドールを取るアピチャッポン・ウィーラセタクンの映画を観る機会もあって、これはいろいろ掘ってみる甲斐があるのでは、と思ったのもきっかけでした。

プラープダー・ユン『鏡の中を数える』(タイフーン・ブックス・ジャパン、2007年)と、アピチャッポン・ウィーラセタクン監督『ブンミおじさんの森』DVD

福冨 そうなんです。あと、ちょっと変な動機ですけど、僕がなぜタイ語を始めたっていうと、そもそも翻訳家になってみたいと漠然と思ってたんです。翻訳家になりたい人は普通、タイ語なんてやらないと思うんですけどね(笑)。ただ、高校生のときにタイの留学生と交流したことがきっかけで、タイ語を学ぼうと思いました。具体的なイメージがあったわけじゃないんですが、プラープダーの作品と出会って、文学や芸術系の翻訳を強く志すようになりましたね。

── その想いはタイ留学を経ることでより強くなった?

福冨 ええ。タイには学部生の頃と、2013年から2014年にかけて、大学院博士後期課程の頃に留学をしています。そこで現在まで繋がるタイの作家たちと交友を結ぶことになったのが、自分の人生を考えるととても大きい。実は、二度目の留学のとき、当時のタイで唯一の文芸誌「WRITER」の編集部があるビルの上に住んでたんですよ。

── すごい。日本で言えば、例えば「新潮」編集部の上に住んでるみたいなものですよね?(笑)

福冨 そんなに大きな建物じゃなくて、普通のローカルなマンションですけどね。彼らが2階で僕が5階だったかな。「WRITER」の編集スタッフって、僕と世代も近い大学生が多かったんです。それまで、研究も兼ねて年に一度はタイに足を運んでいたんですが、そのなかで、彼らとも知り合いになった。それで長期留学することになるから、どこか住むところを紹介してくれないかって連絡したら、編集部の上が空いてるらしいよって。よっしゃ! って感じですよね(笑)。僕がちょうど下宿している間に、「WRITER」の編集長がウティット・ヘーマムーンに代わったのも、好機に次ぐ好機でした。

「WRITER」編集部(写真提供=パンタワット・セータウィライ)

福冨 階段降りたらウティットがベランダでタバコ吸ってる、みたいなね(笑)。向こうは仕事しているわけだし、僕もやることがあるので毎日入り浸るわけではなかったんですが、それでもよくお喋りしてもらっていました。夕方からさっさとビール飲んだりして。「WRITER」って文芸誌は比較的古くて、90年代に2期やった後、休刊していたんです。それが2011年に復刊した。そのタイミングだったのも良かった。

タイの作家たちからすれば、タイ語を喋れる日本人がタイの現代文学を研究している、となったらやっぱり興味を持つじゃないですか。それで僕のことを雑誌で紹介したり、ちょっとしたコラムを書かせてくれたりするんですよ。それがネットで広がって、いろんな作家が僕にFacebookで友達申請してくる。知らないうちに会ったことのない作家の知り合いが大量にできていて、その伝手を辿りながら、地方に行ったりするようにもなった。ありがたいサイクルができあがっていったんです。

「WRITER」各号の表紙

福冨 当時の事でよく覚えていることがあります。「WRITER」の副編集長的なポジションにいたアンチ王室派の作家と、クーデターが起きた2、3日後ぐらいに近所のスーパーで会ったんです。「どう、気分は?」って僕が話しかけたら、複雑な表情をしながら「すごく人を殺したい気分だよ」って……。彼らの苦しさを直に感じる一言でしたね。あの頃は毎日のように知人の作家やアーティスト、研究者たちに出頭命令が出ていました。今日の出頭名簿にはあいつとあいつの名前が載ってた、みたいな日常がずっと続いていた。

僕はクーデターの直前に、タイ文学のなかでレジェンド的な存在のある作家の家に行ってるんです。彼は1970年代に学生運動に参加していて、左派運動が弾圧された後に東北タイの森林に逃げ込んで文筆活動を続けていました。散文も詩集もじつにたくさんの作品を発表している有名な作家です。70年代の当事者でありながら、現代の政治動乱でも積極的に発信を続けていたある意味での「英雄」なんですが、でもクーデター直後の出頭命令を拒否して、そのままヨーロッパに亡命しています。それからは、1度もタイに帰れなくなってしまった。なんでしょうね、僕個人のことを言うと、日本でも震災以降、それなりに政治的な空気を感じてはいたけど、どれほどそれを自分のこととして捉えられていたのか、よくわからなかったんです。でも、あのときタイで感じたものは、とっても切実で、衝迫的なものでした。

現在のタマサート大学キャンパス(76年の大学生虐殺事件の現場)

福冨 いや、そうでもないんです。そうじゃないことが面白いと思っています。あの頃、僕はウティットたちと飲んだりしながら、彼らの社会や政治に対する不平不満をたくさん聞きました。感傷的になったこともあった。でも不思議なことに、それは作品のなかにはそれほど表れていない。それが、彼らが一流の文筆家である所以だと思うんですね。そうした感情を自身のなかに蓄えたままに、自分の物語を紡げている。そこに、彼らの小説家としての素質があると思うんです。

── 混乱を極める社会の動きに影響を受けつつも、自分の表現は守り続ける、といった矜持があるんですね。一読者として、タイ文学、あるいは東南アジア文学は、これからもっと日本でも読めるようになってほしいと思っているんですが、福冨さんは将来的にどんなことを考えていらっしゃいますか?

福冨 考えてることはありすぎるぐらいあります(笑)。まず、圧倒的に翻訳者が少ないので、実務的な話をすると、東南アジア言語の教育・学習環境を整えないといけない。もちろん外国語を専門的に学べる大学はあります。けれども、社会的な価値意識も、大学の立ち位置もどんどん変わっている中で、東南アジアの言語を翻訳までできるレベルの人たちを輩出する力を失いつつあります。個々の先生方は尽力されていますが、東南アジアの言語を専攻するような学生が、大学院まで行くこと自体が稀です。その上で文芸やカルチャーの翻訳に携わろうと考える人は、残念ながら皆無に近い。こんな不安定な時代にわざわざそんなリスクをとるなんて、と。

一方で、タイBLのブームが起こっているように、エンタメコンテンツは人気が出始めています。この2年間で出版されたタイBL翻訳書の冊数が、2000年代の20年で翻訳出版されたそれ以外のタイ文学作品の冊数を追い越そうとしています。でも小説を訳せるようなタイ語翻訳者の数は足りないし、重訳も多用されているし、全体としてクオリティが担保されていない。実際に読者からの不満も出ています。僕や、タイの近代文学を研究する宇戸優美子さんも、翻訳をしてはいます。ただそもそもは、きちんとした語学の能力を持ちつつ、現地の情報や人へもアクセスができて、地域の事情や知識をきちんと学んでいる人をどうやって増やしていくのか、根本的なところを考えなきゃいけないと思ってます。

タイBL『奇跡のテディベア』原著表紙

福冨 そうですね。東南アジアの言語を専門的に扱う人で、僕と同じぐらいの年齢とか年下で、近現代の文学を研究している人って、極めて少ないんです。これは非常に由々しき事態だと思っています。学術的なコミュニティではないところにいるのかもしれないけど、今のところ、僕は出会ったことがありません。

── 現状改革を福冨さんはじめ数人でやらなきゃいけないのは大変ですね……。

福冨 何をすればいいんだろうっていつも考えてますよ。僕はいま、批評家の東浩紀さんが創設したゲンロンという会社で働いています。入社する時に、ゲンロンにアジアの専門家を集めて、アジアの知識人ネットワークを作れたらいいよねって話ができたんです。だからいま籍を置いて、ゲンロンのサイトで東南アジアの専門家に自分の好きなことを書いてもらう企画を進行したり、僕主導のトークイベントを企画したりしています。どれも少しずつですが。そういった形で、アジアの言語や現地の専門家に「場所」を提供できたらなって思っているんです。アジアの研究者、特に文化系の研究者って、学会のなかでも居場所がないですからね。政治や社会とかならまだしも、映画や文学になると……。そういう人たちをうまく繋ぎつつ、彼女・彼らが持っているリソースを、別の人たちに繋ぐことで還元して、さらには教育効果まで生み出せればな……なんて欲張りなことを考えていたりします。

── この企画も、その一助になればうれしいです。

福冨 そうなることを望んでいます。前にTwitterで、「純文学やってる男がBLなんかわかるわけないだろう!」みたいな謎の罵詈雑言を浴びせられたんです(笑)。でも、僕はタイのカルチャーが好きだし、そこに携わっている人たちの思いをちゃんと受け止めたい。だからそういう文化のいろんな側面を、自分なりの責任を持って引き受けて、紹介できる状況にしなきゃなって思っています。タイ文学とか、タイカルチャーの間口を広げられるのが僕しかいないんだったら、やれることは全部やってやろうという想いを持っていますし、これからもそのつもりで頑張ります。ひとりきりでちょっと寂しくなることもありますけど(笑)。

タイ・バンコクのエメラルド寺院境内

(2022年1月26日 オンラインにて収録)

┃プロフィール

福冨渉(ふくとみ・しょう)

1986年東京生まれ。タイ文学研究者、タイ語翻訳・通訳者、タイ語講師。株式会社ゲンロン所属。神田外語大学などで非常勤講師。著書に『タイ現代文学覚書』(風響社)、訳書にプラープダー・ユン『新しい目の旅立ち』(ゲンロン)、ウティット・ヘーマムーン『プラータナー:憑依のポートレート』(河出書房新社)。その他短篇小説などの翻訳多数。

ウェブサイト:https://www.shofukutomi.info/

千葉県出身。インタビュアー、ライター、書評家、桜美林大学非常勤講師。文芸誌、カルチャー誌にて書評、インタビュー記事を執筆。「週刊読書人」文芸時評担当(2019年)。「週刊金曜日」書評委員。翻訳にマイケル・エメリック「日本文学の発見」(『日本文学の翻訳と流通』所収、勉誠社)共著に『世界の中のポスト3.11』(新曜社)がある。

福冨渉(ふくとみ・しょう)

1986年東京生まれ。タイ文学研究者、タイ語翻訳・通訳者、タイ語講師。株式会社ゲンロン所属。神田外語大学などで非常勤講師。著書に『タイ現代文学覚書』(風響社)、訳書にプラープダー・ユン『新しい目の旅立ち』(ゲンロン)、ウティット・ヘーマムーン『プラータナー:憑依のポートレート』(河出書房新社)。その他短篇小説などの翻訳多数。

ウェブサイト:https://www.shofukutomi.info/

倉本さおり(くらもと・さおり)

東京生まれ。書評家、法政大学兼任講師。共同通信文芸時評「デザインする文学」、週刊新潮「ベストセラー街道をゆく!」連載中のほか、文芸誌、週刊誌、新聞各紙で書評やコラムを中心に執筆。TBS「文化系トークラジオLife」サブパーソナリティ。共著に『世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)、『韓国文学ガイドブック』(Pヴァイン)などがある。

千葉県出身。インタビュアー、ライター、書評家、桜美林大学非常勤講師。文芸誌、カルチャー誌にて書評、インタビュー記事を執筆。「週刊読書人」文芸時評担当(2019年)。「週刊金曜日」書評委員。翻訳にマイケル・エメリック「日本文学の発見」(『日本文学の翻訳と流通』所収、勉誠社)共著に『世界の中のポスト3.11』(新曜社)がある。