南條 竹則

第39回後編 正岡子規と木いちご英語で「berry」と総称する小さな果物の仲間がある。

曰く、ストロベリー、ブラックベリー、ラズベリー、マルベリー、グズベリー──ブラックベリーとラズベリーは日本語でいう木いちごの類、マルベリーは桑の実だ。グズベリーはスグリの仲間である。

これらの「ベリー」のうちで苺は我々に身近だけれど、木いちごや桑の実を果物屋さんで売っているのは見たことがない。だが、わたしはこの二つが非常に好きなのだ。苺よりもずっと好きである。

昔、駒場の東大に通っていた頃、寮の庭に木いちごが生っているのを見つけて、美味しいと思って食べた。あとで考えたら、あの地面には歴代の寮生の「寮雨」が染み込んでいたかもしれない。だから美味しかったとも考えられる。

それから、秋に英国の田舎へ行った時、道路沿いの生垣にブラックベリーがたわわに生っていた。欲しくてならなかったが、みだりに取ると叱られるかもしれないので我慢した。

この美味しくて可愛らしい果実を心ゆくまで味わい、そのことを書き記した文人がいる。正岡子規だ。子規には「くだもの」という随筆があるが、その終わりの方に次の四つの文章が並んでいる。

「覆盆子を食いし事」

「桑の実を食いし事」

「苗代茱萸を食いし事」

「御所柿を食いし事」

最初の「覆盆子を食いし事」に、奥羽行脚の際、山中で木いちごの林を見つけるくだりがある。その場所は──

あるもあるも四、五間の間は透間もなきいちごの茂りで、しかも猿が馬場で見たような瘠いちごではなかった。嬉しさはいうまでもないので、餓鬼のように食うた。食うても食うても尽きる事ではない。時々後ろの方から牛が襲うて来やしまいかと恐れて後振り向いて見てはまた一散に食い入った。もとより厭く事を知らぬ余であるけれども、日の暮れかかったのに驚いていちご林を見棄てた。(『飯待つ間』阿部昭編 岩波文庫 170頁)

一体どれだけ木いちごを食べたのだろう。羨ましい限りである。「桑の実を食いし事」は信州を旅した時の話で、子規はやはり熊のように大食らいする。

木曽へ這入ると山と川との間の狭い地面が皆桑畑である。その桑畑の囲いの処には幾年も切らずにいる大きな桑があってそれには真黒な実がおびただしくなっておる。見逃がす事ではない、余はそれを食い始めた。桑の実の味はあまり世人に賞翫されぬのであるが、その旨さ加減は他に較べる者もないほどよい味である。余はそれを食い出してから一瞬時も手を措かぬので、桑の老木が見える処へは横路でも何でもかまわず這入って行って貪られるだけ貪った。何升食ったか自分にもわからぬがとにかくそれがためにその日は六里ばかりしか歩けなかった。寐覚の里へ来て名物の蕎麦を勧められたが、蕎麦などを食う腹はなかった。もとよりこの日は一粒の昼飯も食わなかったのである。木曽の桑の実は寐覚蕎麦より旨い名物である。(前掲書171-172頁)

「苗代茱萸を食いし事」も同じ信州旅行の話だ。少し趣は違うが、こちらも幸福な体験である。子規は道傍の家に苗代茱萸が真っ赤に生っているのを見て、欲しくてたまらなくなる。茶屋で女主人に茱萸はないかと聞くと、家の裏に生っているのを取らせてくれる。

ハンケチに一杯取り集め、それから茶屋で休んでいた馬士の馬に乗って、道中を続けた。

馬はヒョクリヒョクリと鳥井峠を上って行く。おとなしそうなので安心はしていたが、時々絶壁に臨んだ時にはもしや狭い路を踏み外しはしまいかと胆を冷やさぬでもなかった。余はハンケチの中から茱萸を出しながらポツリポツリと食うている。見下せば千仭の絶壁鳥の音も聞こえず、足下に連なる山また山南濃州に向て走る、とでもいいそうなこの壮快な景色の中を、馬一匹ヒョクリヒョクリと歩んでいる、余は馬上にあって口を紫にしているなどは、実に愉快でたまらなかった。茱萸はとうとう尽きてしまった、ハンケチは真赤に染んでいる、もう鳥井峠の頂上は遠くはないようであった。(同173-174頁)

「覆盆子を食いし事」の末尾に語られるのは、ラズベリーでなくストロベリーのことだ。子規が明治二十八年に入院した時、衰弱して牛乳も「ソップ」も喉を通らなかった。そこで高浜虚子と河東碧梧桐が一日交代で毎朝苺を差し入れた。しかも、町で売っているのは古いからと、苺畑で摘んだものを持って来たのだ。

わたしはこれを読んで、ふと三十数年前のことを思い出した。

その時、わたしは伊豆の畑毛温泉にある「駒の湯」という旅館に滞在し、小説を書いていた。

部屋は一階奥の角部屋で、大小二つの窓がついている。

ある日、朝食のあと本を読んでいると、小さい方の障子窓がスッと開いた。外にいたのは仲居さんで、苺をほんのぽっちり差し入れてくれた。その人の死んだお兄さんが、いつも勉強ばかりしていた。わたしを見て、その面影が蘇ったからだという。

わたしはよほど書生らしく見えたのだろう。今はもう還暦を過ぎた老書生だけれども。

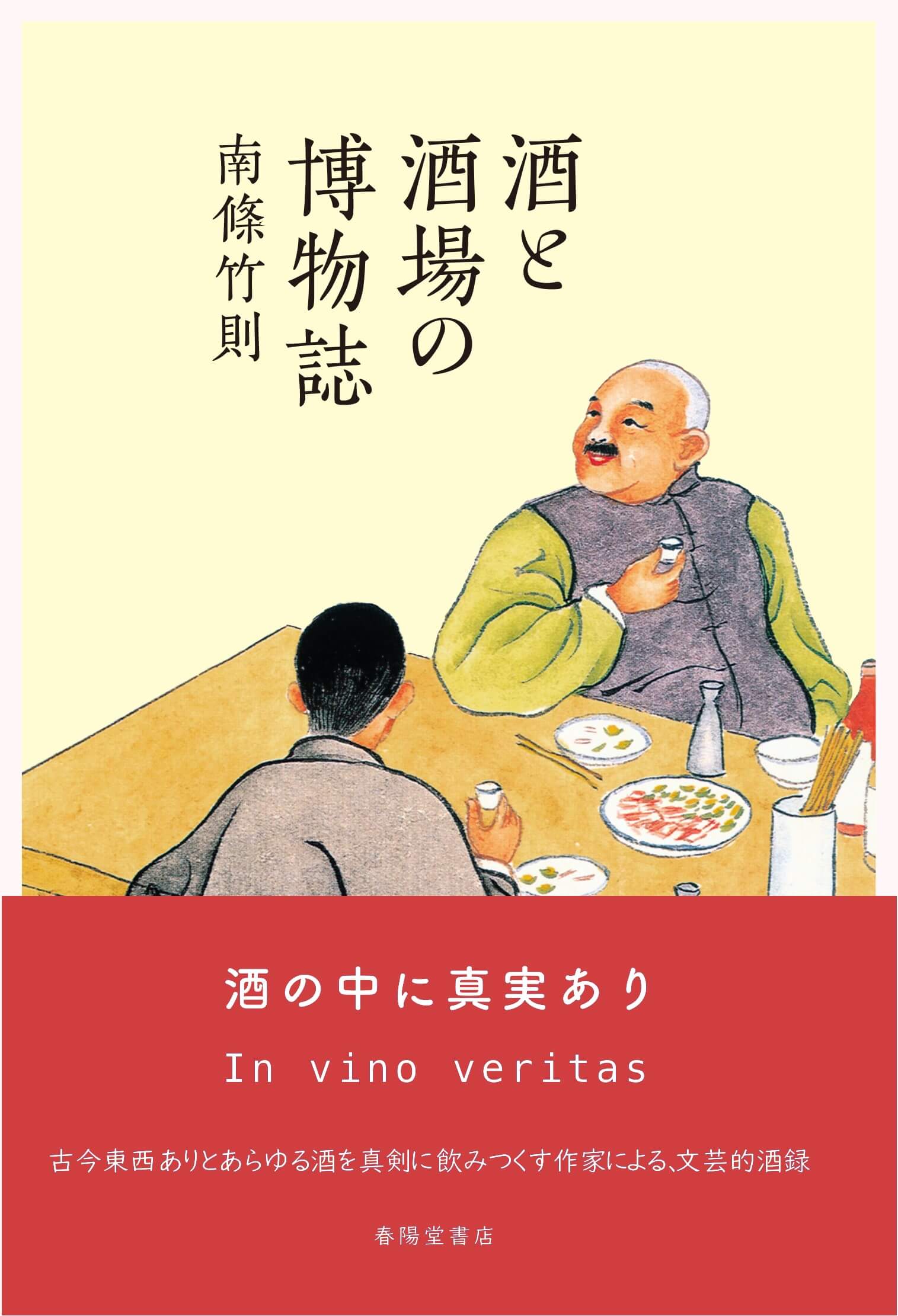

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)