南條 竹則

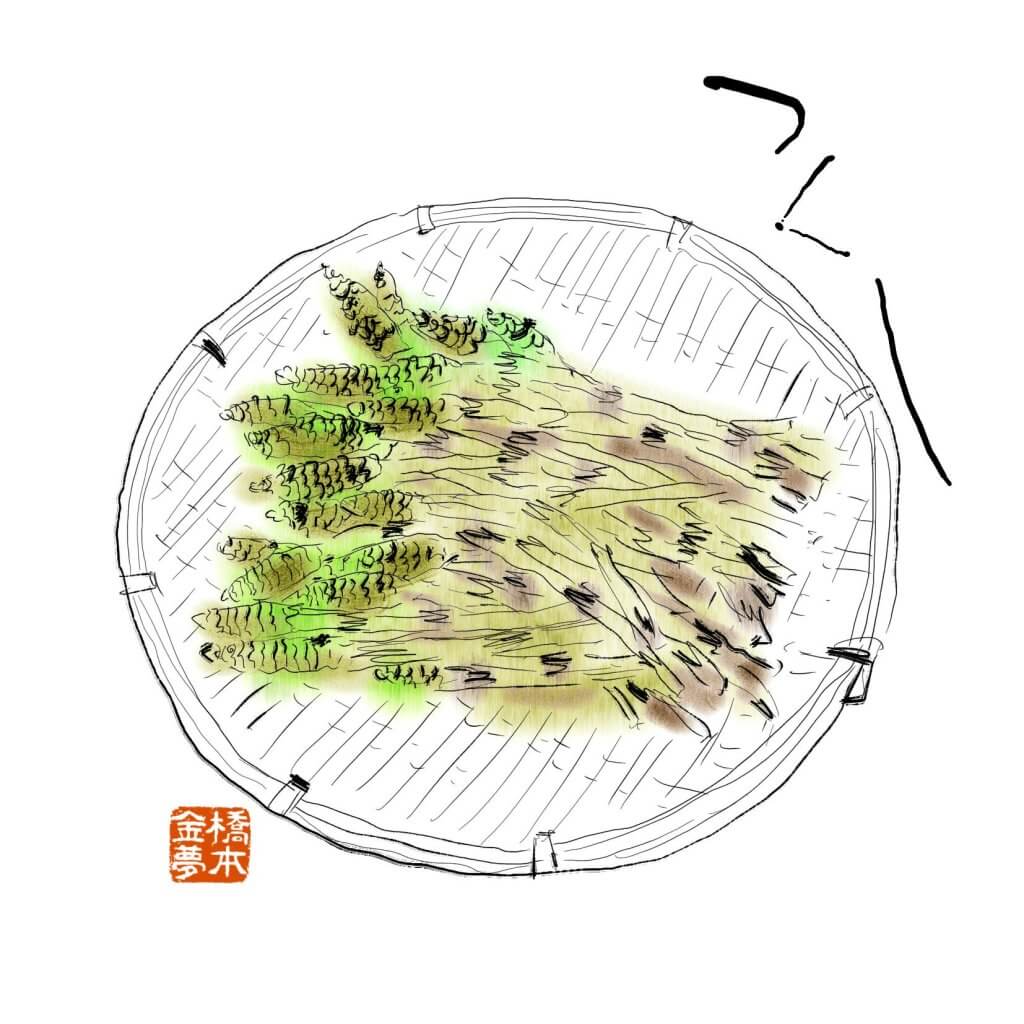

第40回後編 つくつくしいつか神戸に住む友人と春の山菜の話をしていたら、

「あんたらはつくしというものを食べませんか?」

と訊かれた。

その友人はつくしが好物で、毎年春に一度は食べるというのだが、東京にいるわたしはつくしの味を知らない。

子供の頃、学校の遠足に行った時など、土手に生えているつくしを採ってみたことはあるけれど、持って帰っても、どうやって食べれば良いかわからない。

日本にはつくしを食べる地域と食べない地域があるようで、友人たちに聞いてみると、子供の頃煮物に入っていたとか、バタ炒めにしたとか、料理屋では卵とじにして出すとかいうが、それはいずれも他県の話である。わたし同様東京の町中で育った友人は、つくしを食べたことがない。

一度、誰かと日本料理屋へ行った時、前菜の煮こごりのような物に小さなつくしの先っぽが入っていたことがある。「オオ、これは!」と喜んだけれども、そんな小さい切れ端を食べたばかりでは味も何もわからなかった。

四国松山出身の正岡子規はつくしを食べつけていたようだが、彼が出て来た東京はこの通りの土地である。

里人は土筆も食はず蓬摘

これは『仰臥漫録 二』に入っている、春の蓬摘みを詠んだ句の一つだ。こうした「里人」をよそ目に、子規の身近な人々はつくしを摘んで彼に食べさせた。

同書に「杉菜多き堤に出たり土筆狩」の句がある。これは「家を出て根岸田圃の杉菜かな」という句の右に小さく書き込んだものだ。

また「律土筆取にさそはれて行けるに」と前書きして、「看病や土筆摘むのも何年目」と詠んだのは、病人の世話に明け暮れる妹の苦労をふと思ったのだ。

『仰臥漫録』の終わりの方には日々の記録ではなく、発句や短歌が書き連ねてあるが、その中につくしを詠んだ歌がズラリと十三首も並んでいる。今そのうちの五首を御紹介する(引用は岩波文庫版157-9頁より)。

まず「碧梧桐赤羽につくつくしつみにと再び出てゆくに」と前書きした最初の歌は、

赤羽根のつつみに生ふるつくつくしのひにけらしもつむ人なしに

念のために注をつけると、「のひにけらしも」は「伸びにけらしも」だろう。赤羽根の茅草の中のつくつくし老いほうけけりはむ人なしに

「ほうけけり」は「呆(惚)けけり」。「はむ人」は「食む人」。つくつくしつみて帰りぬ煮てやくはんひしほと酢とにひててやくはん

「くはん」は「食はん」、「ひしほ」は「醬」、「ひててや」は「浸ててや」。つくつくし長き短き何もかも老いし老いさる何もかもうまき

「おいさる」は「老いざる」。つくつくし故郷の野につみしことを思ひいてけり異国にして

「いてけり」は「出でけり」、「異国」はたぶん「ことくに」と読ませるのだろう。わたしには、とくに最後から二番目の歌が胸に迫る。

老いたつくしと老いざるつくしはきっと味も違うはずだが、詠み手はもうその違いを感じないほど嬉しいのだ。故郷は遠く、死は近く、涙と共に食べるつくしの味。わたしもつくしというものをいつかちゃんと食べてみたいが、こんな旨さを知ることは出来まい。

◇

コロナ禍のここ三年余り、わたしの好きな文学と飲食の話を自由気ままに書かせてもらった。おつきあい下さった読者のみなさん、執筆に御協力くださった春陽堂書店編集部のみなさんに心より感謝申し上げる。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)