本が持つ役割や要素をアート作品として昇華させる太田泰友。本の新しい可能性を見せてくれるブックアートを、さらに深く追究するべく、ドイツを中心に欧米で活躍してきた新進気鋭のブックアーティストが、本に関わる素晴らしい技術や材料を求めて日本国内を温ねる旅をします。

第十三回 「印刷を温ねて(2)〜デジタルとアナログ編〜」

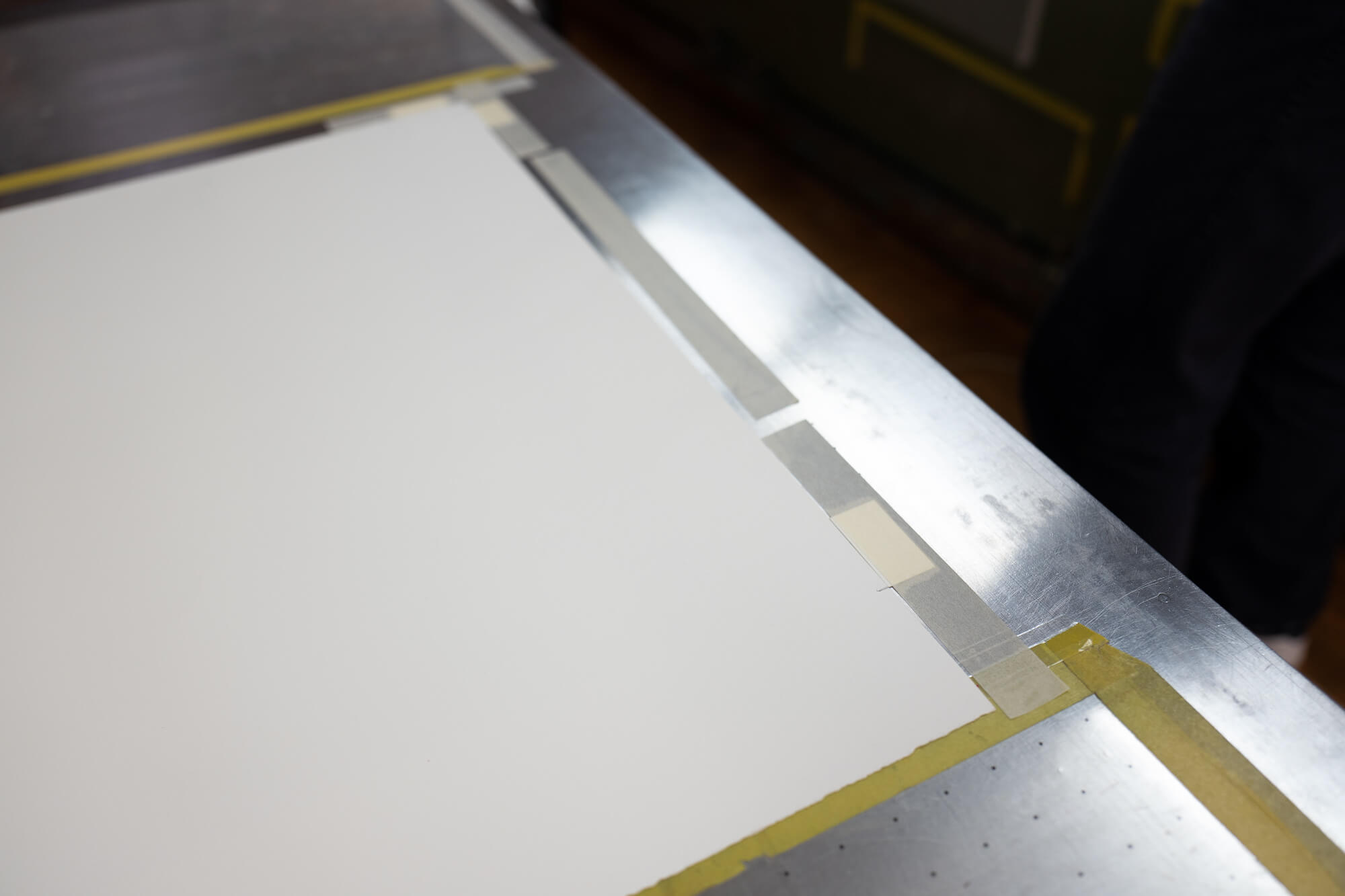

取材時、岡部版画工房にて、シルクスクリーン版画の刷りを見せていただきました。

シルクスクリーン版画の発展とデジタル技術の登場

1970年代に日本の版画界が賑わいを見せ、作家と工房が協力してシルクスクリーンによる作品制作の追究が続く中、1990年代に入ると、コンピューターが普及し始め、写真製版技術の向上などによってシルクスクリーンの表現の幅も広がることとなりました。

岡部版画工房に伝わる「カッティング」の技術。

ここまでシルクスクリーンの進化は、技術の発展と強い関係がありましたが、2000年代に入る頃にはこの技術が悩みの種となりました。

「シルクスクリーンの工房で悩ましいのは、デジタルの印刷技術がどんどん向上してきて、シルクスクリーン版画とデジタルプリントの差がなくなってきていることです。デジタルプリントには版がないので版画ではないのですが、〇〇版画と呼ばれていたりもします。さらに、デジタルプリントにシルクスクリーンのメヂウムをのせたり、額装したり、サインや番号を入れたりすると、ますますその差がわからなくなってきます。しかもデジタルの方が安くできる。」と岡部版画工房の刷り師の牧嶋さん。

岡部徳三さんの生前にも、このデジタルの波は来始めていて、岡部さんもシルクスクリーン版画のこれからを懸念していたそうです。

デジタル化以前から大切にされてきた、ダーマトグラフやオペークインキを用いた技術。

〈アナログ〉な技術の生きる道

デジタル技術とそれ以前の〈アナログ〉技術を比較する議論は、シルクスクリーンの世界に限った話ではなく、本の世界でもよく取り沙汰されます。2019年現在に僕が感じる肌感覚としては、少し前までは新しいデジタルな技術が目立っていましたが、それから少し経って、デジタル技術以前のアナログな手法への注目度が高まっているように感じます。そして、一見、この状況が良いように思われがちなのも現状だと思います。

刷り師の「手」の感覚による、細かな調整や工夫がなされます。

僕は、新しく出てきた技術によって、古い技術が見直されること自体は素晴らしいことだと思うのですが、その〈見直し〉が「なんかいいよね」という、ノスタルジックな雰囲気に終わるのはむしろ危険なことだと感じています。新しい技術というのは、それまでの技術を超える何かを持って生まれてきていて、それに対して、「古くて、なんかいい」では前進がありません。そうではなくて、新しい技術の登場をきっかけに、それ以前の技術にしかなかった良さを再認識して、新しい技術にはできない使い方を見つけることができれば、時代に合わせた前進ができます。これは、どちらの方が優れているという話ではなく、両者の存在があってこそ、いつも新たな表現を追究していけるということなのだと思います。

本づくりの界隈で言えば、シルクスクリーンもそうですし、活版印刷や手製本にもブームのようなものを感じます。10年ほど前に電子書籍が話題となり、当時は「紙の本がなくなるのではないか」と議論されました。あれから時間が経って、電子書籍が広まる一方で、電子書籍にできない、紙の本ならではの魅力も認識されたように感じます。ただ、それが古くて、味わいがあって、何となく良いというのでは、ある程度時間が経った時に消えていってしまうでしょう。活版印刷も生まれてきたときは新しい技術でした。それが今は新しいわけではない。新しくはないのだけど、活版印刷にしかできない表現を、今の時代背景の中で追究していくことができれば、この先も生き生きと存在し続けられるのだと思います。

牧嶋さんに、デジタルプリントにできない、シルクスクリーン版画の強みを聞いてみました。

「やはり発色は全然違います。デジタル技術による顔料は、かなり精度が上がっていますが、微妙な表現というのは難しいです。数字でコントロールしきれない感覚のようなものがあります。シルクスクリーンは特に、色がうまくいかないとどうにもならないところがあるので、発色は重要です。あとは、工房で直接フィルムに描く作家もいます。そのフィルムを製版して、版におこして、インクを作って。この場合、描いたものが原画となります。」

作家による描画の様子(2015年)。※岡部版画工房 提供

岡部版画工房でこれまでに刷られてきたたくさんの名作を見せていただき、その制作時のエピソードを伺うと、刷り師の存在の大きさを認識させられます。シルクスクリーンという技法で表現するために、刷り師が作家のアイデアを忠実に実現するだけでなく、刷り師ならではの立場で提案していることが、僕が想像していたよりも遥かに多く、作家はもちろんですが、刷り師の存在の大きさは計り知れません。

作家と刷り師による作品制作の跡が、工房の壁に蓄積されています。

特に岡部版画工房は、工房立ち上げ当初からの、作家との作品制作に貴重なノウハウがあります。シルクスクリーンならではの技術的なアプローチと、この作家との作品づくりの経験が、時代に合った形で一体となって、デジタル技術にはできない、有意義な作品制作が追究されていってほしいと願うとともに、そこに僕もブックアートで関わって、シルクスクリーンと本の魅力の引き出し合いを実現したいと思います。

今回の温ね先

岡部徳三(1932–2006)が、自刷りの版画家ではないアーティストの自由な発想をシルクスクリーン版画にし、販売するというシステムによる版画工房を日本の草分けとして1964年に設立した工房。岡部の逝去後も、「職人になれ、職人としての自覚を持つように」という精神は受け継がれ、工房での版画制作は続いている。工房に集う作家は、美術家、映像作家、音楽家、写真家、人形作家、デザイナーと様々な分野に渡り、作家と刷り師のコラボレーションのもと、日々研究と試行錯誤を重ねながら、新しい版画表現とオリジナルな技術が生み出されている。

第十四回 「印刷を温ねて(3)〜シルクスクリーンとブックアート編〜」に続く

太田 泰友(おおた・やすとも)

1988年生まれ、山梨県育ち。ブック・アーティスト。OTAブックアート代表。

2017年、ブルグ・ギービヒェンシュタイン芸術大学(ドイツ、ハレ)ザビーネ・ゴルデ教授のもと、日本人初のブックアートにおけるドイツの最高学位マイスターシューラー号を取得。

これまでに、ドイツをはじめとしたヨーロッパで作品の制作・発表を行い、ドイツ国立図書館などヨーロッパやアメリカを中心に多くの作品をパブリック・コレクションとして収蔵している。

2016年度、ポーラ美術振興財団在外研修員(ドイツ)。

Photo: Fumiaki Omori (f-me)