第8回『隣の女』──尺八と三味線、秋の夜長に相和した音色のゆくえ

東海大学教授 堀 啓子

残暑の厳しかった夏も過ぎ、ようやく本格的な秋の訪れが感じられるようになりました。日中はまだ気温の高い日もありますが、涼しい夜には芸術の秋にふさわしく、落ち着いて音楽鑑賞を楽しむ方も多いでしょう。今回の『隣の女』は、尺八を吹く好人物が主人公です。ただ平穏だった彼の生活に、奇妙なかたちで隣家の住人が関わってきます。初秋の宵に、読み応えのあるミステリーとしても楽しめる一作です。

自らの作品タイトルについて、あるとき紅葉はこう語っている。

僕は自分で、実に巧い題を附けたと今以て思つて居るのは、『隣の女』といふのさ。第一平易で誰にでも解つて居る。おや、こりや隣の女の事を書いてあるのだなと思ふと同時、その女の住んで居る隣には、どんな者が住んで居る? といふ問題が起る──従つて趣味も起る。と言つて『隣の女』と明白に言つたところで、表題で全篇の底を割る分ぢやなし。僕は最も適切な題を附けたと思つて居る。

(荷葉生記「故紅葉大人談片」『紅葉全集』第十巻、岩波書店、平成六年)

『隣の女』は、『読売新聞』に明治二十六年八月二十日から十月七日まで、ちょうど今の季節に連載された作品である。紅葉自身、たいそう気に入ったというタイトルを冠したこの作品には、筆も大いに乗っていたらしい。冒頭から、どことなく秘密めいた主人公が読者を惹きつけていく。(荷葉生記「故紅葉大人談片」『紅葉全集』第十巻、岩波書店、平成六年)

左から、明治二十七年六月、春陽堂版『隣の女』(著者蔵書)の表紙、冒頭、奥付。

浅草郵便局の為換掛に粕壁譲といふのがゐた。二十八になるが配耦は無し、両親は無し、厄介は無し、親類は無し、然も家まで無い。これが真の独身で、寺島村の植久といふ植木屋の奥座敷に下宿をしてゐた。

その特徴は「総じて物事が綿密で、始末な、生丁目な、奇麗好な」ことで、いつも身綺麗な服装で、仕事も真面目にこなしていた。交際は少なく、寄席や貸本屋は覗くが、これといった散財もせず放蕩もしない。ただ趣味と言っては独学で身に着けた尺八で、これは玄人跣である。なぜか今もって独り身だったが、そのわけは心に秘めた願望のためである。譲の夢は、美しい女性と深い相惚れとなり、結婚することであった。そんなロマンチシストの譲にとって不運だったのは、彼が容姿にまるで自信を持てないことである。それはあながち的外れでもないために、譲は女性に会うことを常に躊躇する引っ込み思案となり、同僚たちが所帯持ちになる中で、二十七歳の今日まで寂しくも平穏な独身生活を続けてきたのである。

そんなある日、隣の空き家に一人の女が移り住んできた。もともと隣家は、待合茶屋風の華奢な二階づくりで、「囲者でもしやうといふには誂向の住居」であり、今度の住人もどうやらどこかの「愛妾」であるらしかった。隣を垣間見た植久の内儀は、大変な美形と噂するが、もちろん譲には何の関わりもない話である。

『隣の女』(前掲)、口絵。

日は暮れて、楓の葉越に宵月の影が見え初めると、残蛩七艸の露に喞いて、夜涼水の如く骨に入る。まだ燈も点さずに、闇がりの座敷の隅に茫然して、蚊に食はれてゐた粕壁譲も、すゞろに物の悲さに堪へかねたか、管を携へて、のこ/\椽先に出懸けて、仰視れば天の原、銀河横はる処隣の二階の簷に、ほの/˝\と夕顔の絵の岐阜提灯を点して、客でもあるやうな気勢である。

こんな趣深い宵ならば、譲でなくとも嗜みのある楽器に手を伸ばしたくなるものであろう。譲が独奏を楽しんでいると突如、隣から三味線の音が響いてきた。冴えた撥音で、相当な腕前であるばかりか、何と譲の尺八に合わせてきたのである。もちろん、隣の女が撥音の主である。これに気づいた下宿の内儀は譲に嬉しがらせを言って鰻まで奢らせる。譲自身も、慣れぬこととて有頂天になるのである。だが相手は気まぐれで、いつもというわけではない。それでも譲は何時しか、この顔も見知らぬ美人との合奏を心待ちにするようになった。

隣の女は小夜(さよ)と言う名であった。やはりある紳士の「囲者」であったが、旦那の目を盗んで警官の恋人まで引き込む、海千山千の美女である。そんなある日、この家で逢引きしていた恋人は、酔った挙句の痴話喧嘩で階段から転げ落ち、息絶えてしまう。いっぽう何も知らぬ譲は、三味線が鳴らぬ寂しさにぼんやりとして、隣家を眺めていた。これが事件の始まりだった。

隣の二階の雨戸は所々引残して、微曇の日影ひかげが其間から座敷の中を便無げに照してゐる。ざは/\と芭蕉の葉に風の戯れてゐる垣の外に、隣の百日紅の花が、華美でゐながら物寂しく咲乱だれて、断続蟬の声が遠くに聞える。

そんな「風物の已に秋意を含む」ある日、隣の女見たさに譲は縁側にたたずんでいた。すると突然、小夜が顔を出してにっこり微笑み、かんざしに結んだ何かを投げ寄こす。引攫ふやうに拾つて来て、ぶる/\顫ひながら、其紙を解いて披げると、何やら書いてあるので、文だ! と思ふと、悚然して惣毛竪つ。[注:「文」は別書体]

譲と読者の期待を裏切らないそれは、その夜に小夜を訪ねてほしいという招待状であった。悲劇だったのは、譲がこうしたことにまるで免疫のない夢想家だったことである。小夜の魂胆には気づきもせず、彼女の真情の証というダイヤの指輪を贈られると、その場で婚約まで交わしてしまう。夢心地から急転直下、そんな譲を待っていたのは「信実可愛く思つて下るならば、他人では無い女房の難儀を救つてくれと、義理責め」にされ、「大きくて、長くて、突張つてゐる」ものを隅田川まで運ばされる、というオチである。

ここから先は、読まずともだいたいの想像がつく。じつはこの作品は、フランスの作家エミール・ゾラの『一夜の愛ゆえに』の翻案だった。翻案とは、翻訳に少し手を加えたものである。そして紅葉は、原作の結末を短く削ぎ落し、衝撃の効果を一層高める翻案の名手であった。

『隣の女』も、淡々と数行で結ばれる。曰く、譲が小夜に招かれた二日後の朝、ダイヤの指輪を嵌めた若い男の亡骸が隅田川にあがった。それから二週間たたぬうちに小夜は転宅し、今も変わらず美しいという。

読者がぞっと肝を冷やす巧みな仕掛けは、初秋らしいお約束であろう。

【今月のワンポイント:春陽堂の探偵小説文庫】

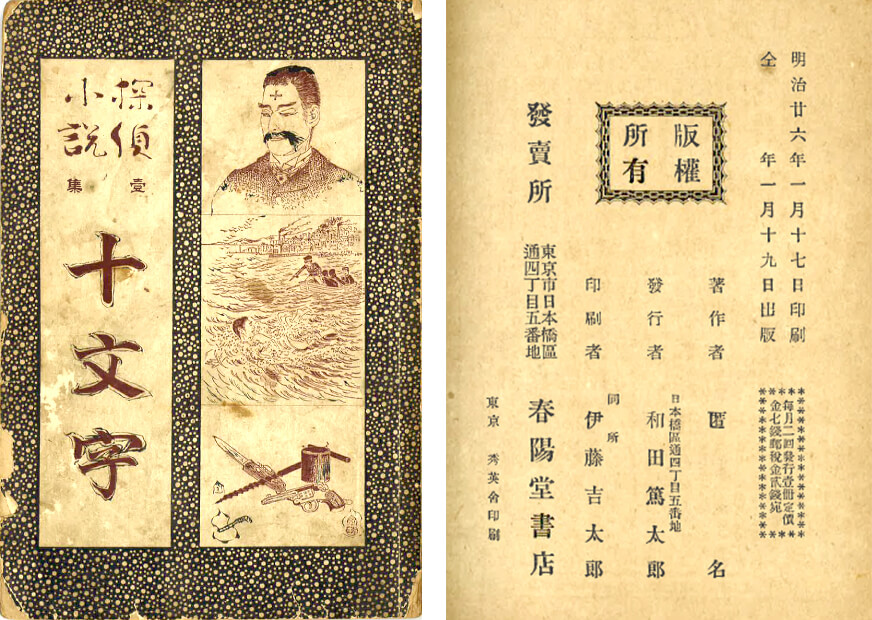

明治二十六年一月、春陽堂版の探偵小説文庫、一集『十文字』(著者蔵書)の表紙と奥付。

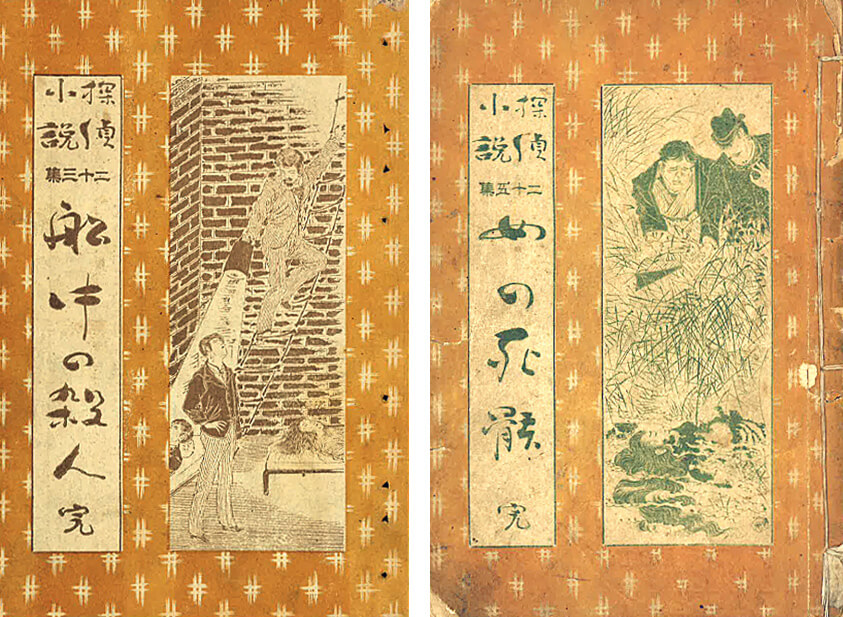

だが現代の洗練されたミステリーとは異なり、当時の探偵小説といえば、品下る煽情的な作品が多く、純文学作家からは敬遠され気味であった。ただ読者人気は依然高く、春陽堂は「毒を以て毒を制する」というユニークな標語のもと、紅葉の仲間の硯友社メンバーからも作者を募集する。すると数名の「決死隊」が名乗り出た。彼らの中には筆名を変えた者も多く、アルバイトと割り切って筆を執ったのであろう。

春陽堂版の探偵小説文庫。四、十二集(著者蔵書)、表紙。

春陽堂版の探偵小説文庫。二十三、二十五集(著者蔵書)、表紙。

『春陽堂書店 発行図書総目録(1879年~1988年』春陽堂編集部(編)

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

┃この記事を書いた人

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。