第9回『青葡萄』──目下、伝染病流行ニ付キ、未熟ノ果物販売厳禁候

東海大学教授 堀 啓子

感染症対策に苦慮の続く現代、過去の疾病もしばしば注目されるようです。明治時代に猛威を振るったコレラは、致死率の高さから〈コロリ〉の異名で恐れられました。しかし当時の人々がさらに恐れたのは、周囲の目でした。罹患が疑われた場合は近隣から警察に通報され、助かる確率の低かった避病院(伝染病患者を隔離・治療した収容施設)に強制入院となり、その家族まで遠巻きにされたからです。紅葉自身の身近な体験を描いた『青葡萄』は、当時の緊迫感を余すところなく伝えてくる一作です。

ある夕べ、気のおけない友人たちと会食をしていた「自分」を、門弟の春葉が呼びに来た。物陰で秘かに告げられたのは、もう一人の弟子の秋葉の急病が思わしくないという不穏な知らせである。急な客来のため、と友人の前をとりつくろい、急ぎ帰宅することになった。

自分は綽々として身支度をした意であつたが、有繫に常ならぬ所が見えたか、一座は 物も言はずに目を側めて、自分の心を読まむとする気色であつた。

就中常から鋭いE氏の眼は烱〻と晃いた。言へば必ず答へると云ふH氏の舌さへ動かなかつた。渠等は何と無く疑つたに相違ないのである。

話はここから動くのだが、読者にしてみれば「何を?」であろう。まだ何の説明もなく、よしんば客来ではないにしろ、誰かが急用で会食の座を離れることなど珍しくもない。これしきのことで、いったいどんな〈疑い〉が生まれるというのだろう。だがこれが明治の、しかも二十八年の初秋であると理解すれば、事態はにわかに深刻味を帯びてくる。就中常から鋭いE氏の眼は烱〻と晃いた。言へば必ず答へると云ふH氏の舌さへ動かなかつた。渠等は何と無く疑つたに相違ないのである。

大村竹次郎の錦絵『虎列剌退治』明治十九年(東京都公文書館蔵 資料ID000373013)

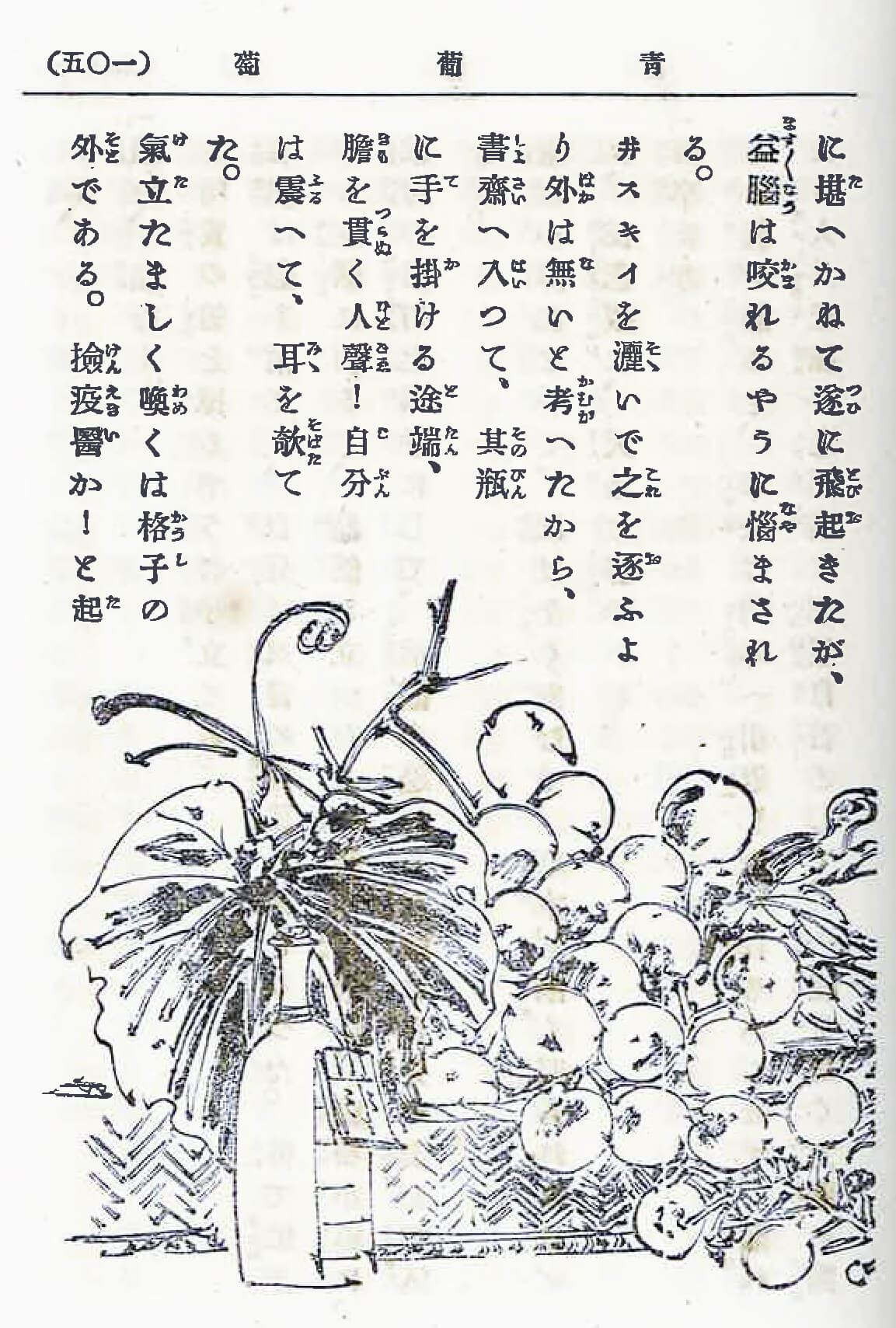

明治二十九年十月、春陽堂版『青葡萄』(著者蔵書)、冒頭と奥付、口絵(渡辺省亭)

開放した椽頭から涼しい風が蚊帳に戦いで、枕に通ふ虫の音も聞える。平生は庭の正面の百日紅の枝に燈籠を釣るのが、今夜は闇で、葉越に星の数が見えるばかり。台所には三分心の玻璃燈が黯澹として、婢どもの囁く声がする。妻と乳児とは午後から生家へ行つて、留守であるから、家内は森閑として火の消えたやう。

心配そうに病室を窺う女中たち。(『青葡萄』前掲)

折しも四隣の寂なるに、家内は水を打つたやうに沈黙つてゐるのであるから、渠の嘔吐の吭に激して急上げる響は、四辺を払つて気立ましく轟く。

庭を隔てゝ直前面に人の家がある。九時半頃であるから、声こそせぬが、未だ起きてゐる、此音が聞えはせぬか、聞えて、密告でもされたら何と為う。爾云ふ例が幾多もあるとやら。自分は伝染病者を隠蔽する如き卑怯の男ではない。ないが、吐いたばかりで虎列拉とは謂はれぬ、今一日手を尽して見たいものを、虎列拉と騒がれて、撿疫掛に蹈込まれでもしたら、患者の神経を傷ませるのが、如何にも情無い。

その激しいジレンマは、刻一刻と悪化する弟子の容態に比例して強まっていく。ただの腸胃カタルと思い込もうとしては劇症を見て打ち消さざるを得ず、往診に駆け付けた昵懇の医学士も眉をひそめる。義務とされた〈伝染病の届け出〉を怠ると、医師にも六十円の科料が課された時代である。これは少なく見積もっても現代の六十万円はくだらない大金で、ようはそれほど伝染病が剣呑とみなされていた証左である。ついには医師の側から、もう一人の医師のセカンドオピニオンを求めるよう促される。庭を隔てゝ直前面に人の家がある。九時半頃であるから、声こそせぬが、未だ起きてゐる、此音が聞えはせぬか、聞えて、密告でもされたら何と為う。爾云ふ例が幾多もあるとやら。自分は伝染病者を隠蔽する如き卑怯の男ではない。ないが、吐いたばかりで虎列拉とは謂はれぬ、今一日手を尽して見たいものを、虎列拉と騒がれて、撿疫掛に蹈込まれでもしたら、患者の神経を傷ませるのが、如何にも情無い。

そして二人目の立ち合い医には、とうとう検疫医への届け出を言い渡される。ちなみにこの医師は診察後、飲めもせぬウイスキーをがぶ飲みし千鳥足で帰宅する。そして自宅の玄関先で、下着もつけずに直に来ていた服を脱いで石炭酸をぶっかけると、丸裸で家に入るという念の入れようである。ウイスキーも石炭酸も、有効なコレラの殺菌対策とされていたためである。

いっぽう「自分」は、実家を勘当同然で飛び出してきた秋葉の不憫さに胸がつまる。

勘気を受けたとは云ひながら、又我家は我家、優しき母や信ある弟も在ることなれば、其手の纔に一按は、自分が一瓶の葡萄酒よりも、病には利くであらうものを、孤影伶仃として、病苦の裏にも義理を思はねばならぬ渠の心細さは、更に幾許であらう!

検疫医と警察に届けを出すと、巡査は井戸の検分まで怠らない。(『青葡萄』前掲)

じつはこの風葉こそが秋葉のモデルで、『しのぶ草』には、この時の実際の病状と師の高恩が細やかに綴られている。『青葡萄』同様、臨場感にあふれ、この病がいかに容易ならざるものであったかを主客両観点から眺めうる貴重な資料になっている。幸い、風葉は避病院からひと月ほどで退院した。若さ、体力、運などすべてが味方をしたのであろう。当時の避病院というのは、葬儀屋や火葬場に隣接したところも多かったといえば、無事快癒したことがどれほどの僥倖であったかは明らかであろう。

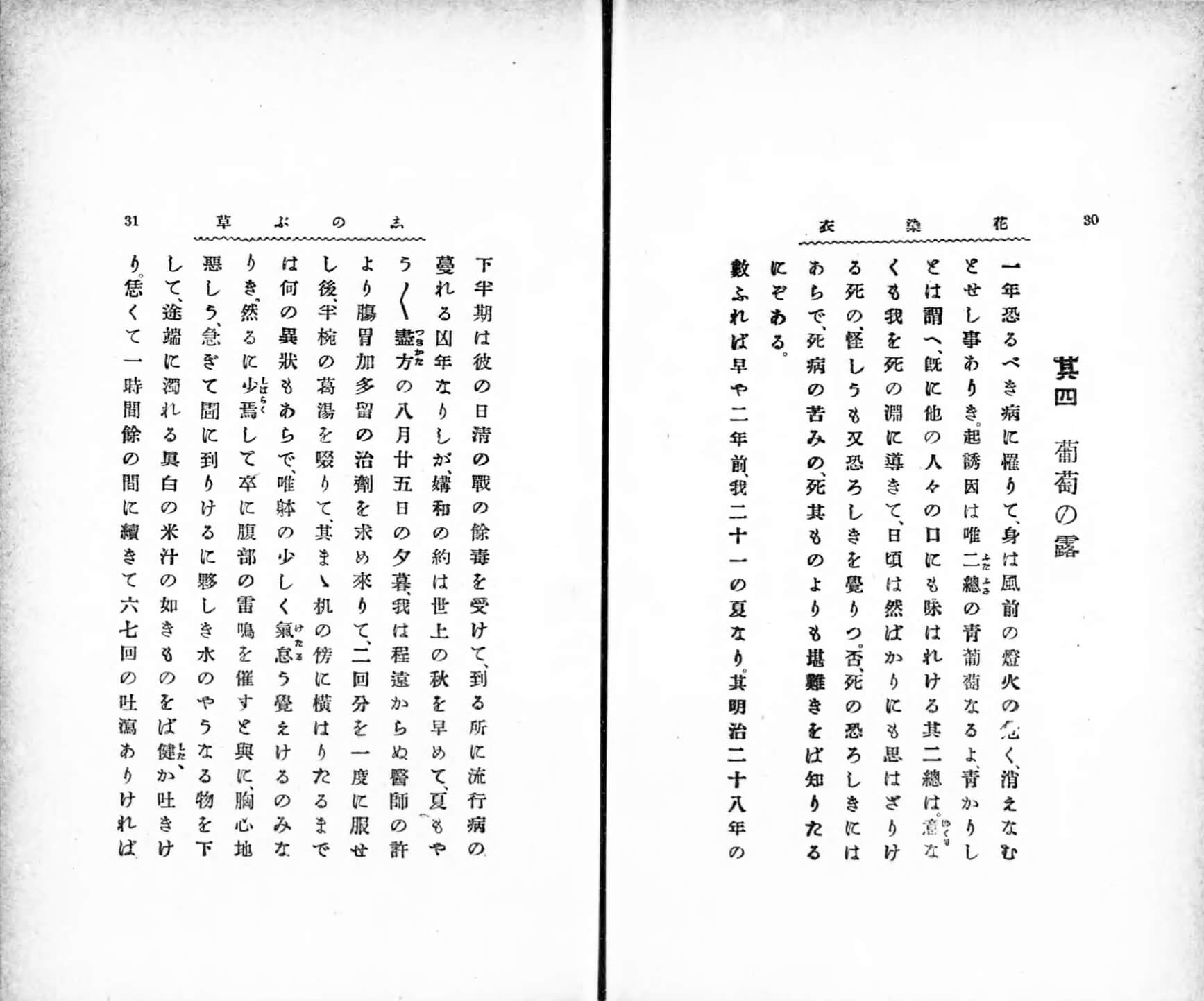

『しのぶ草』(其四「葡萄の露」)には、当時の模様が細部まで記されている。『花吹雪』(泉鏡花、田山花袋と共編、アサヒ書房 昭和十四年)に所収。(著者蔵書)

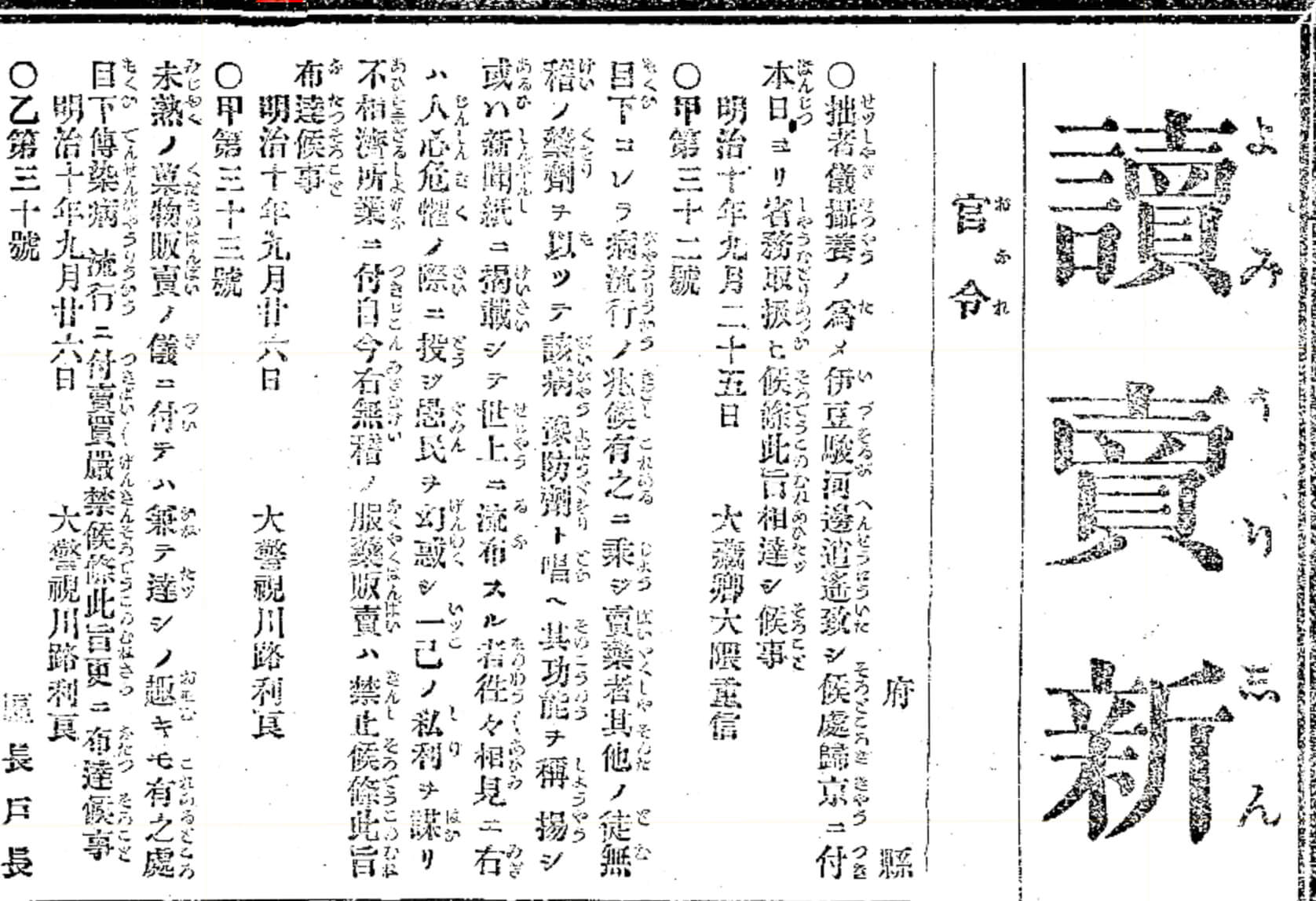

『読売新聞』(明治十年九月二十七日)には、「未熟ノ菓物」は「売買厳禁」とする「官令」が報じられている。

【今月のワンポイント:疾病】

作中で「伝染病者を隠蔽する如き卑怯」とあるが、罹患者の隠蔽は当時珍しくなかった。病人は、看護も衛生面も行き届かない避病院に隔離されるため、回復の見込みはきわめて低い。また、残された身内は患者家族として白眼視される。コレラ患者を届け出ることが如何に義務であろうとも、メリットは殆どない。そのため隠蔽というケースは後を絶たず、逆に言えば公表された患者数などは氷山の一角ともされる。病人を抱えて苦しむ多くの人々は、避病院よりも新宗教にすがった。六月の本連載でとりあげた『紅白毒饅頭』の〈新宗教への期待〉はリアルな日常であった。

『春陽堂書店 発行図書総目録(1879年~1988年)』春陽堂編集部(編)

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。

書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。

表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。

┃この記事を書いた人

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。

堀 啓子(ほり・けいこ)

1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。