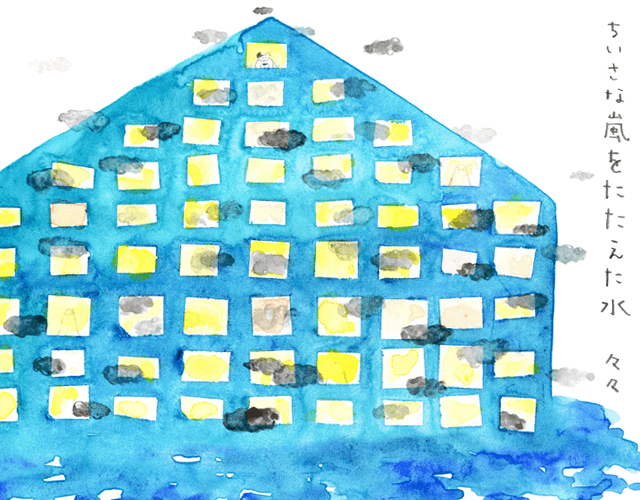

ちいさな嵐をたたえた水

大学院のころぜんぜん論文が書けなくていつも青い顔をしていた。院棟のつめたいベンチにすわって、どこにもいけない眼をしていた。どんどん脱線していく。わたしはしあわせになれないかもしれないなあと思った。わたしはいつもへんな髪型をしていた。

大学の図書館でコピーをとっていたら、すうっと友人がとなりにきた。たばこのにおいがした。かのじょはよく院棟のベンチでたばこをすっていた。ほそいひとで、いつもいろんなことを知ったような眼をしていた。じっさい知ってたんだとおもう。わたしとはぜんぜんちがった。かのじょはわたしの横にすっとくる。すこし、風。

書庫のあちこちでは水がわいているみたいだ、という詩があったよね、というので、そんな詩あるのだろうか、とおもった。わたしのしらないだけなんだろう。わたしはぜんぜん詩をしらなかった。かのじょは結婚したばかりだった。「水の詩ね」とわたしは言った。「そう、水の詩」とかのじょが言う。

彼女はトレンチコートを着こんでいて、きゅうにとしをとったみたいに、みえた。なきそうになる。