【第32回】

まだ「ゆる旅」だった頃の「バス旅」

太川陽介+蛭子能収コンビによる『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』(テレビ東京)が大好きで、放送開始から楽しみにずっと見ていた。番組が終了(2017年1月2日。現在、タレントを変えた続編「Z」が放送中)してからも再放送をチェック。ただCMの分量が多いので録画してCMを飛ばす。

今年に入って、また再放送が始まり、先日番組がスタートした記念すべき第1回を見る(2007年10月20日放送)。毎回、A地点からB地点へ、路線バスのみを乗り継ぎ(ない場合は徒歩)3泊4日でゴールを目指す。第1回は横浜駅から富山の氷見まで。この回の「マドンナ」と呼ばれる女性ゲストは中島史恵。面白かったのは、まだルールなど厳格に確定しているわけではなく、しっかり者のリーダー太川にも、まだ甘さがあること。

たとえば甲府駅から、途中台風の土砂崩れの影響で路線がつながらないと知るや、さっさとタクシーで移動しているし、3日目、松本から高岡までの長距離バスをつかまえたのに、終点まで行かず、途中の温泉宿で下車している。レギュラー化し、番組が定着してからの回では考えられないことだった。さらに川島駅口から塩尻までバスがなく、12キロを歩くと覚悟し、途中入った食堂「タイガー」では店の人に塩尻まで車で送ってもらっている。

この番組で知ったのは、都市部を離れると、バスの本数が極端に少なくなること。朝夕の1日2本もざらで、1日に1本というケースもあった。昼の12時過ぎが最終などと聞くと、そもそもバスを走らせる意味があるのかと思えてくる。番組は10年続いたが、その間にも地方のバス路線は次々と廃止になっている。『バス旅』では、バスがつながっていない区間を10キロ歩くというようなことも何度もあった。「これ、バス旅でしょう! なんで歩かなきゃならないの」と、蛭子がよくぼやいていたが無理もない。

第1回で印象に残ったのが、バスの空き時間に町を散策することになった「辰野(長野県)」。古びた町並みの残る、いい雰囲気の風景だった。今度の「青春18きっぷ」(夏期)を使って行ってこようかと思っている。最寄駅の「国立」から中央本線「辰野」まで3時間40分ぐらい。

ちなみに、第1回はみごと陽のあるうちにゴールの氷見に到着。成功させている。

セルジュ・レジアニの肖像

1963年制作のフランス映画『いぬ』を観ていたら、主演はジャン=ポール・ベルモンドだが、冒頭から物語を引っ張るのはセルジュ・レジアニ。この、上下を押しつぶしたような顔が瞼に焼き付く。そして、この役者は『冒険者たち』にも出ていたぞ、と思い出す。私は何度も観ている。どちらも信用ならない、うさんくさい人物に扮しており、このくせのある顔つきの役者に公明正大で善良な役が務まるとは思えない。画面に出るだけで、「ははあ、こいつは後で裏切るなり、何かあるぞ」と思わされるのだ。

その印象が改まったのは詩人で翻訳家の岩田宏によるエッセイ集『渡り歩き』(草思社・2001)所収の「最終便」を読んでからだ。これが全編、セルジュ・レジアニの話題で埋まっている。

「この人の特徴的な垂れ目やしゃくれた顎、いや、何よりも快活で的確な演技は、いつも私には魅力的だった」と称揚する。『冒険者たち』出演にも「旧植民地の波止場ゴロを絶妙に演じていた」と言及している。「闇商人、波止場ゴロ、対独協力者……こういう役どころを演じるには、なまなかな『実力』ではとても間に合わないだろう」という評にはまったく異議がない。いや、そうだったのかと目が丸くなったのは、このあとの記述だ。

レジアニの実力は「声の出演」でも示されるとして、とくにジャック・プレヴェールのアニメ映画や『セーヌの詩』でのプレヴェールの詩の朗読について触れる。また、「一九七四年に出た二枚組のレコード『ジャック・プレヴェールのパロール』では、この詩人の長い詩(一一〇〇行)を一挙に朗読しているのが、まことに圧巻だった」と言うのだ。あの「波止場ゴロ」の似合う役者がプレヴェールの朗読! しかし、これは聴きたくなります。

さらに50年以上に及ぶ俳優人生の半分は、シャンソン歌手を兼ねていたという。「へえ!」を表示するボタンがあれば、3回押したいぐらい。これを知ってからは、次に映画で彼の姿を見る時は印象が変るに違いない。

ハエや蚊もまた生き物

叩かれて昼の蚊を吐く木魚哉 漱石

「蚊」と言えば、この俳句を思い出す。いかにもユーモリストだった漱石らしい句で、俳味とはこういうことかと思う。夜になって活動を始める蚊が、昼間は暗い木魚の中で眠っている。和尚が経を詠みながら木魚を叩くのに驚いて、穴から飛び出した。それを「吐く」と表現した……と解説するのも野暮なほど、明瞭な句です。

ところで、ここ10年、いやもっと前から夏に蚊およびハエに悩まされるという記憶があまりない。蚊取り線香を焚いたり、新聞を丸めてテーブルの上に止まったハエを叩くという記憶が、ここしばらくないのだ。昔は悩まされたものだった。眠った頃になると、耳元でブーンと蚊の羽音が近づいて、あわてて飛び起きるようなこともよくあった。子どもの頃、外から帰ってくると、母親がちゃぶ台の上に昼飯を用意していて、蝿帳と呼ばれる小さな蚊帳のようなものが上からかぶさっている。これも見慣れた光景だった。そういえば、寝る時には蚊帳を天井から吊っていた。

それらが懐かしくて、もう一度、蚊やハエがぶんぶん飛び回る時代が来ないものか、などと言っているわけでない。いない方がいいに決まっている。何年か前には、代々木公園で蚊による感染で「デング熱」が流行したこともあった。マラリア、日本脳炎などというのも蚊による感染症で、太平洋戦争中、南方の兵士たちがこれに悩まされたのである。

しかし、どうだろう。まったくないというのも少し淋しい気もする。血を吸われた後、皮膚が丸く膨らんで、それを上から十字に爪痕をつける(かゆみが収まる)などという習慣も今思い出した。蚊やハエをそんなに嫌うものじゃない、という五言律詩「蠅と蚊」を中唐の詩人・韓愈が作っていて、ここは佐藤春夫訳(『中国詩抄 玉笛譜』)で紹介しておこう。

「朝の蠅を追はざらん/夕ぐれの蚊を打つなかれ/蠅と蚊四方にはびこるも/みなかかはらでありなまし/いつまでながき命かは/汝ももろともに啖ひ飽け/九月の風到りなば/あとなくならんものなれば」

ハエも蚊も、どうせ秋になれば跡形もなく消えてしまうのだから、嫌がらずにそのままにしておけ。「いつまでもながき命かは」分からないのは、人間であるあなたも同じなのだから、というような趣旨であろうか。嫌われものの害虫を素材にして、じつに情趣あふれる作品であります。

そういえば、小林一茶にもこんな句があった。

「やれ打つな蠅が手をすり足をする」

初のリモート対談

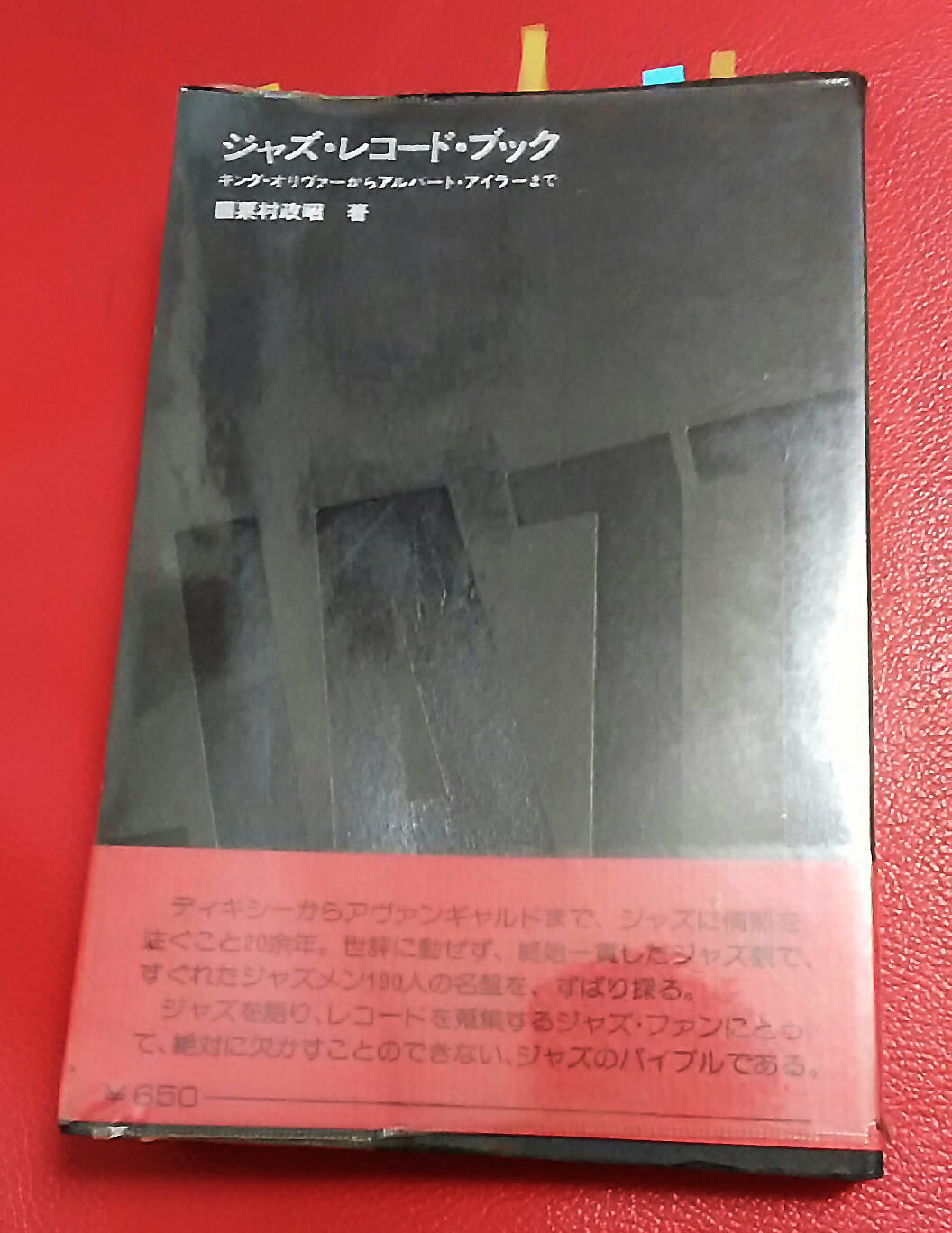

5月に、ジャズ評論家の村井康司さんと、私にとっては初となるリモート対談を挙行した。本来なら、お客さんを前にトークというところだが、コロナ禍の影響でこんなことになった。パソコンを使ってお互いに見ながら喋るというのは、しかし不思議な体験だった。村井さんの『ページをめくるとジャズが聞こえる』(シンコーミュージック)という新刊が出たのを記念してのイベントであり、ジャズ喫茶体験や、ジャズと文学の関わりなどを喋ったのだ。そこで紹介したのが次の本。

ジャズに関するガイド本があまりない頃、重宝したのが粟村政昭『ジャズ・レコード・ブック』(東亜音楽社)だ。私が所持するのは1973年版。ジャズを聴き始めた頃、何を買ったらいいかが分からず、この本を羅針盤にして中古レコード店を漁りに行ったのだ。 久しぶりに開くと、あちこちラインが引いてあり勉強の跡が見える。改めて気づいたのは、この著者は平均的なガイドブックを書こうとは微塵にも思わず、好悪をはっきり出していること。読むと、けっこう辛辣だ。

たとえばピアノのレッド・ガーランド。私なんかは大好きなピアノ弾きだが、本書によるとマイルス・コンボに在籍していた頃は「珠玉をころがすようなみごとな弾奏を聞かせる」が、自分のトリオを率いると「何の変哲もない漫画的演奏を繰り返してはファンを嘆かせた」というのだ。本当かなあ。私もよく聴いたし、ジャズ喫茶でリクエストのかかる定番だった『グルーヴィ』(プレステッジ)でも、良いのは「Cジャムブルース」一曲だけだと宣う。まいったなあ。

この調子で、ケニー・ドーハムやマッコイ・タイナーもやっつけられている。若き私に、よくこの毒が回らなかったことだと思う。各プレイヤーの代表的アルバムや演奏が紹介されているので、参考にはなったのである。その後、2000年代に入ってから、新書などでもジャズのガイド本がたくさん出るようになったが、これほどキツイのはないはずだ。今考えると貴重な1冊だった。

『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。