【第80回】

木山捷平が落語家に

奇妙な夢を見たものだ。某月某日の朝、混濁する脳髄に刻まれた夢は、作家の木山捷平が寄席の高座に上がり、落語を口演するというもの。夢はたいてい、前日に起こったことの再現が多いと聞くが、とくに木山の小説を読んだわけではない。木山のことを考えていたわけでもない。それで「奇妙」だと思ったのだ。

とにかく木山が高座で座布団に座ってしゃべっている。「寝床」や「明烏」といった、古典落語の代表的演目ではない。なにか、日常で起こったことを随筆ふうに語るような感じであった。しかし、あくまで口調は落語家のもの。それがなんとも悠々として滋味深い語り口である。客もくすくすと笑いながら聞き入っている。大したものだなあ、と思う。感じとしては、先代の桂文治(十代目)を思わせる。私は好きな落語家だった。

途中、「それでナー公のやつが……」と言い出した。客がどっと受ける。おや、この客は大したものだぞと夢の中で私は感心する。みんな、木山の代表作「苦いお茶」を読んでいることがそれでわかるのだ。

「苦いお茶」は、戦後まもない東京で、思いがけなく木川(木山を模した人物)の満州時代の知り合いに出会う。それがナー公だ。木川はシベリア送りを免れるため、外出するとき、まだ幼かった知人の娘・直江(ナー公)をおんぶして歩いた。子ども連れだとシベリア送りにならないという話があったからだ。

そのナー公と図書館でばったり再会する。いまは短大生だというナー公と木川は新宿の酒場に向かう。その酒場で起こった出来事を描いたのがすなわち「苦いお茶」だ。くわしくは実際に作品を読んでいただきたいが、夢の中の高座では、その後日談らしきことを喋っているようであった。「ようであった」とあいまいなのは、そこで目が覚めたからだ。いいものを聞いたなあという印象だけが残っていた。

木山の短編で他に「軽石」がある。庭で燃やした木箱から出た釘を貯め、それを売った代金で買い物をする話。現在の物価換算でせいぜい50円ぐらいのお金で何か買おうとするのだから大変である。自宅のある練馬区立野町から吉祥寺経由で西荻窪まで歩くのだが、買えたのは「軽石」1個だけであった。じつにどうもばかばかしい話で、私はいつかこれを落語に仕立ててみたいと考えている。戸惑う店主とのやり取りなど落語にぴったり。

海岸で石を拾う

御殿場線に乗車するための日帰り旅の話。乗り換えるのには、東海道線の「国府津」で下車することになる。次の電車まで少し時間があったので駅改札を出る。駅前は小さなロータリーになっていてタクシーが停車している。飲食店やパン屋があるが、まだ時間が早く店は開いていない。すぐ近くを一号線が走っている。交差点を渡り、海側へ階段を降りると西湘バイパスの高架が行く手を阻む。大磯と小田原を結ぶ有料道路で1967年に開通。現在リニューアル工事中であった。少し歩いてトンネルをくぐると、もう目の前は砂浜、その向こうは海である。

高架下に幾台かバイクが停めてあったが、すぐに釣り客のものだと分かる。砂浜へ足を沈み込ませながら波が打ち寄せるあたりまで歩く。相模湾が日光を受けきらきら光り、まぶしいほどだ。海岸線には距離を取りながら、ずらりと釣り客が陣取っていた。何が釣れるのだろう。近くにいた釣り客に聞いてみたら、この時期は主にキス。天ぷらにすると美味いんだそうだ。

釣りをしない私にはわからない楽しみがあるのだろう。しばらく白濁した波の泡を砂浜に残しながら寄せては返す波と、丸い水平線の彼方を見ていた。時間にして10分ぐらいか。それでもなんだか気分が開放されていくのを心に確かめる。海の近くに住みたいと思ったことはないが、年に何度か、こうして海を見つめるのはいいものだ。そういう心の余裕を持ち続けたいと思う。

御殿場線の発車時刻が近づいてきて、足元に転がる石をいくつか拾う。1本だけ残ったタバコに火をつけて吸いながら、空いたタバコの箱に石を入れていく。荷物が重くなるのはいや。なるべく小さいもの、色や模様のバリエーションを考えて選び、一つだけ少し大きめの石を拾った。並べて写真に撮ろうと考えていた。

小田原の海岸や多摩川の河川敷でも、こうして石を拾ったことを思い出していた。これを趣味にするつもりはない。気が向いたときだけそうしたいというスタンスだ。家に持ち帰ってから、100均で買ったコルクのふたつきガラス瓶に石を入れる。入れるとき、カラカラと涼しい音がした。

繁栄のつけが貧困を呼ぶ

「グレートネイチャー・スペシャル “赤道直下40000キロ 光と影の物語” 第2回『アフリカ 大地を食う』」(NHK)を見てメモしたのが残っていた。初放送は2018年のようだが、私が見たのは2022年の再放送。これが面白かったのでメモから再現してみる。

この時取り上げられた「赤道直下」の都市はアフリカ東部の「ウガンダ」。私がその名を聞いてまず思い浮かべたのが、大食いタレント(「カレーは飲み物」の名言で知られる)ウガンダであったから、いかに無知であるかがよく知れる。旧イギリスの植民地で1960年代に独立を果たすも、もと軍人の政治家アミンの独裁により1970年代は恐怖政治が敷かれた。ナイル川の起点となるビクトリア湖の周辺に住民が町を築き、国土の広さは日本の本州ぐらい。人口は4000万人強で8割が18歳以下だという。貧困は教育、保健・衛生、清水の供給を困難にさせるなど様々な問題を抱える。これが基礎知識。

番組ではビクトリア湖で暮らしを立てる人々を追う。同湖は琵琶湖の約10倍という広さで、その広さゆえに多様な種が保存され「ダーウィンの箱庭」と呼ばれた。この湖での漁業は盛んで、細々と食べる安定した生活がずっと長く続いていた。

転機は「ナイルパーチ」の放流にあった。スズキ目アカメ科の外来種で、体長約2メートルの記録があるほどの巨大魚だ。くせのない白身は世界的に需要があり、フライにしたり生でも食べる。日本の回転寿司にも使われているというから知らずして私も食べているかもしれない。

それまで普通サイズの魚を獲っていた湖畔の村人たちが、1匹で小魚15匹分にも相当する大きさのナイルパーチの漁で潤うことになった。いい話である。ところが問題はこの巨大魚が肉食で、「ダーウィンの箱庭」と呼ばれた湖に生息する多種多様な在来種を食べつくしてしまった。日本に池の水を全部抜いて外来種を駆除するというテレビ番組がある。しかし琵琶湖の10倍の水を抜くのは不可能だろう。

ナイルパーチは種の保存と引き換えに村を豊かにした。漁業のボスはナイルパーチ漁でのしあがり、3人の妻と21人の子どもを持ち裕福な暮らしに転じた。お金が埋まる湖の乱獲が始まり、やがて稚魚にもその手が伸び大漁はなくなった。湖に出て網を打つが、ほとんど収穫はなく引き返す漁民の姿を番組は映し出す。1回の漁で売り上げは日本円にして1000円程度。その半分は舟の借り賃として船主へ。くさる漁民は酒場に入っていばり、店員に横柄な態度(「おれは客だぞ」)を取るのがみじめである。

漁業のボスは不漁を案じ、市場へ出かけていって「これからは小さい魚は獲るな」と命じるのだが、どの口でそんなことが言えるのかとあきれる思いだ。巨大な投資で富を得て、貧しい生活から抜け出せたと思ったら、誰もがいい生活を求めて群がり、資本を食い尽くして、結局はまた貧しい生活に戻ってしまった。繁栄のつけが貧困を呼ぶ。番組からは資本主義の崩落を早回しで見させられているような気分であった。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

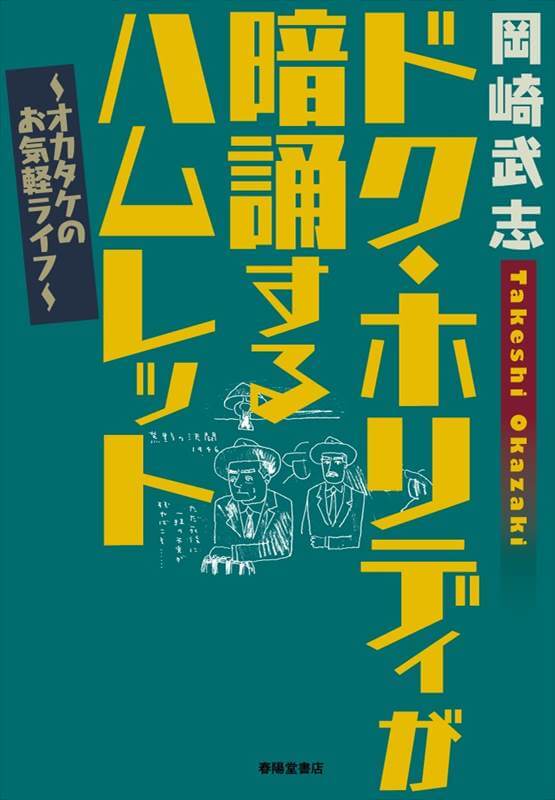

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。