南條 竹則

第35回 酒虫と消麺虫 前編この三年間、コロナのせいで外食の機会が減ったことはわたしも御同様で、そのため夕食どきにはあまり酒を飲まず、取り寄せたブランデーや中国酒を寝酒にチビチビやるようになった。

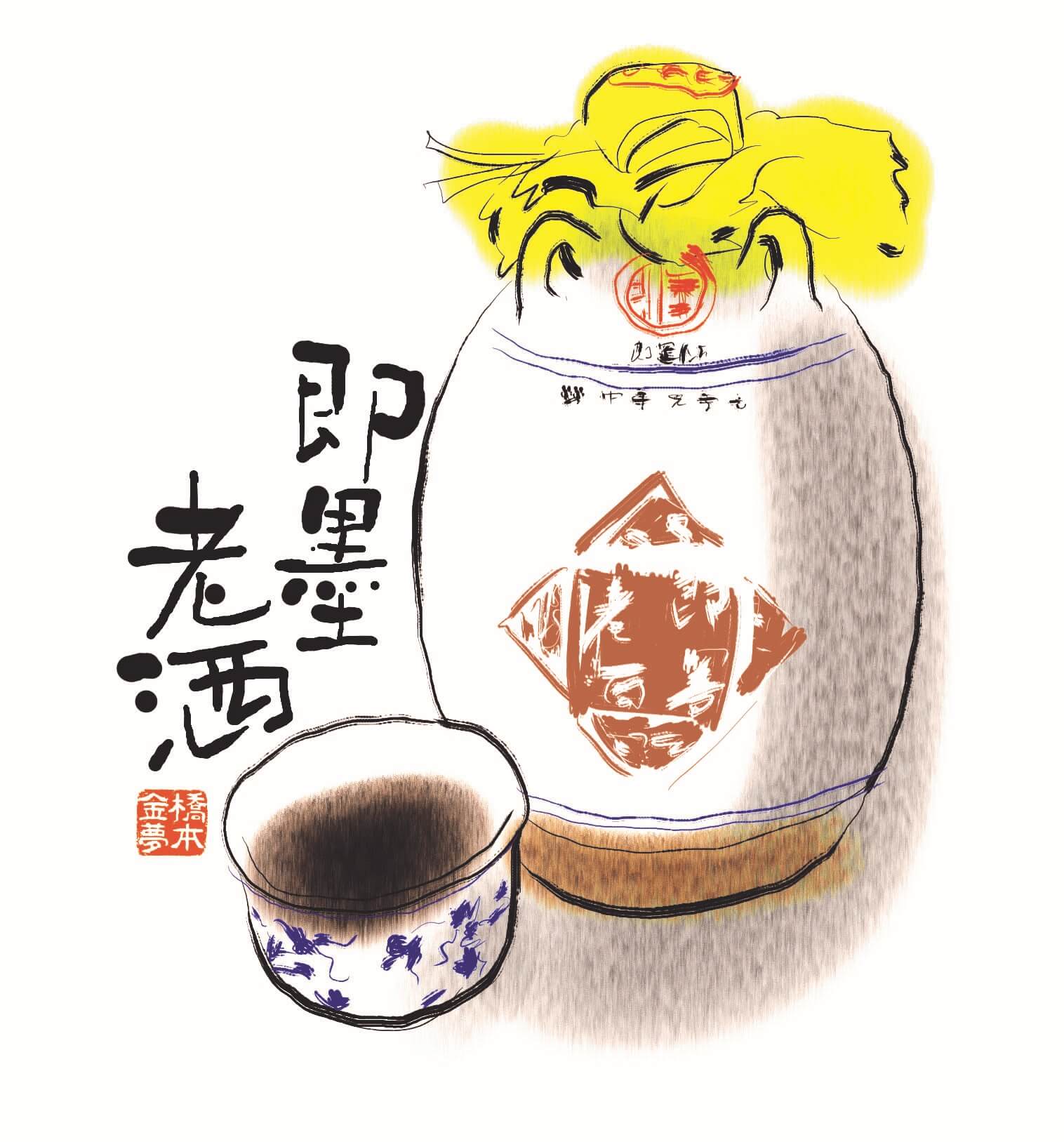

前回「即墨老酒」のことを書いたら、急にこの酒が飲みたくなった。

前に飲んだのは東京の中華料理屋でだったが、売っているところはあるかしら。調べてみると、横浜の酒屋さんが扱っているので、さっそく代引きで二本送ってもらった。

冷やでコップに注ぐと、色は墨のように黒い。やや甘口で、焦がしたような味と香りがする。わたしは昔飲んだ「福建老酒」という酒を思い出した。こちらは糯米が原料の酒だが、ちょっと似ている。しかし、「即墨老酒」の方がやや淡白で、アルコール度数も十一・五度と低い。

ラベルを見ると、産地は青島市即墨区となっている。墨のような色だから「即墨」というのかと思ったが、これは地名であった。

さて、前回引用した莫言氏の『白檀の刑』は清朝末期を舞台にした時代小説だが、山東省の黍酒は現実の清朝に書かれた古典にも出て来る。

その古典とは『聊斎志異』だ。

お化け話が好きな人はもちろん御存知だろう。中国の怪談文学の雄と言うべきもので、柴田天馬の翻訳によって我が国でも親しまれ、前に御紹介した作家の田中貢太郎はこれを換骨奪胎した作品をいくつも書いた。安岡章太郎には『私説聊斎志異』という小説があるし、近いところでは小林恭二氏が『本朝聊斎志異』というのを書いている。

作者の蒲松齢(1640-1715)は山東省淄川県(現・淄博市)出身の文人で、科挙を何度も受けたが、試験運が悪く、いつまで経っても上手く行かなかった。その間に書きためた怪談集が『聊斎志異』で、収められている作品の数は数百に及ぶ。

その一つ、「酒虫」はこんな話だ。

長山県(山東省鄒平)の劉なにがしは、まるまると肥っていた。酒好きで、一度飲み出すと一甕空けてしまうのが常だった。城外に三百畝あまりの田畑を持っていて、その半ばに酒を醸すための黍を植えていた。(『聊斎志異』下 立間祥介訳 岩波文庫49頁)

ある時、「異人の僧」がやって来て、劉の顔を見て言う。「何かおかしなところがおありでしょう」

「いや」

「いくらお飲みになっても、酔わないとかいうことはありませんか」

「そう言えばそうだ」

「それは酒虫のせいです」(同)

驚いた劉が治療できるものだろうかと聞くと、僧は劉をうつ伏せに寝かせて手足を縛りつけ、「顔の先三尺ばかりのところにうまい酒を入れた椀を置いた。」「いや」

「いくらお飲みになっても、酔わないとかいうことはありませんか」

「そう言えばそうだ」

「それは酒虫のせいです」(同)

やがて劉は喉がカラカラに乾いた。

目の前にある椀からは芳しい酒の香りが漂って来る。どうにも堪えられなくなった時、「喉の奥が急にむずむずしたかと思うと、わっと何かを吐き出し、それがもろに酒のなかに落ちた。」

縄を解かれ、つくづく見てみれば、長さ三寸ばかりの赤い虫が魚のように酒の中を蠢いていた。目も口も揃っている。(前掲書50頁)

劉は驚いて僧に礼金を差し出したが、僧は受け取らず、その代わりに虫を持って帰った。その虫は酒の精で、水を入れた甕に入れてかきまわせば、うまい酒になるというのだ。それ以来、劉は酒が嫌いになったが、身体は次第に痩せ細った。もともと素封家だったのに家も傾き、三度の飯にも困るようになったとある。

酒虫はどうやら福虫でもあったらしい。

『聊斎志異』の怪談には古い志怪や伝奇を種にした小説もあれば、人から聞いた奇談を、あまり手を加えず書き留めたようなものもある。後者は大体短い話である。「酒虫」も短いには短いけれども、どちらの部類に属するかわからない。

というのは、『宣室志』という唐代の書物に、これとよく似た話が出て来るからだ。

そのことを次回御説明しよう。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)