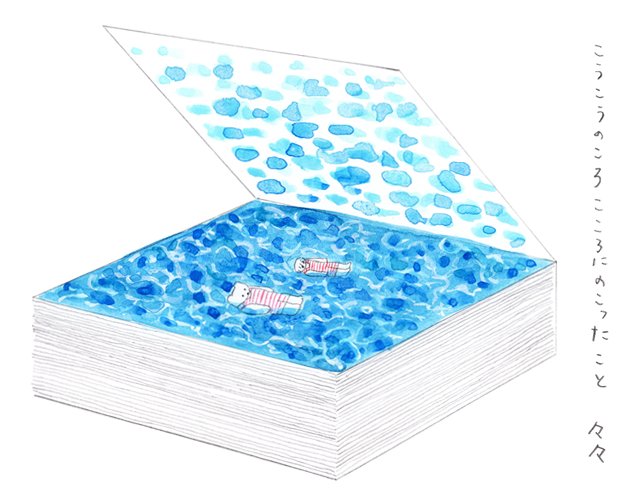

こうこうのころこころにのこったこと

夏目漱石の小説を読み出したのは大学の頃だったのだが、わたしにとって漱石を読むおもしろさは、《どうしてわたしの目の前にあなたがあらわれちゃったのか》が描かれていることだった。

『こころ』も『それから』も『三四郎』も『門』も『明暗』もそうだ。なぜあらわれたんです? なぜいまなんです? なぜあなただったんです?

そういうストレートな問いが漱石の小説にはあった。たぶん大学のころ、〈そこ〉に悩んでしにそうになってたんだとおもう。なぜわたしだったんです、なぜいまなんです、なぜあなたあらわれたんです。

でも、漱石の小説は、答えはくれない。どうして死ぬのか答えをくれないままいってしまった『こころ』の先生のように、物語も終わってしまう。わたしたちは最後まで目撃できずに終わる『吾輩は猫である』の猫だ。誰も、わたしの名前も答えもおしえてくれない。

でも、漱石の小説は、答えはでなくても生きて行きなさい、と言っているようにもおもう。

『こころ』を読んでも「こころ」はわからない。先生のこころも、Kのこころも、私のこころも、奥さんのこころも、わからない。でもそういう答えのでない状況をいきぬくということが〈今〉という時間なんですよ、と言っているようにも、おもう。答えをださないで、待てますか? と。

『夢十夜』のことば、「百年待っていて下さい」。