(写真提供・新潮社)

旅をすること、書くということ[前編]

2020年11月20日 鎌倉にて収録

旅について

── サブタイトルに「旅」という言葉を付けました。黒川さんにとって、「旅」とはどんなものなのでしょうか?

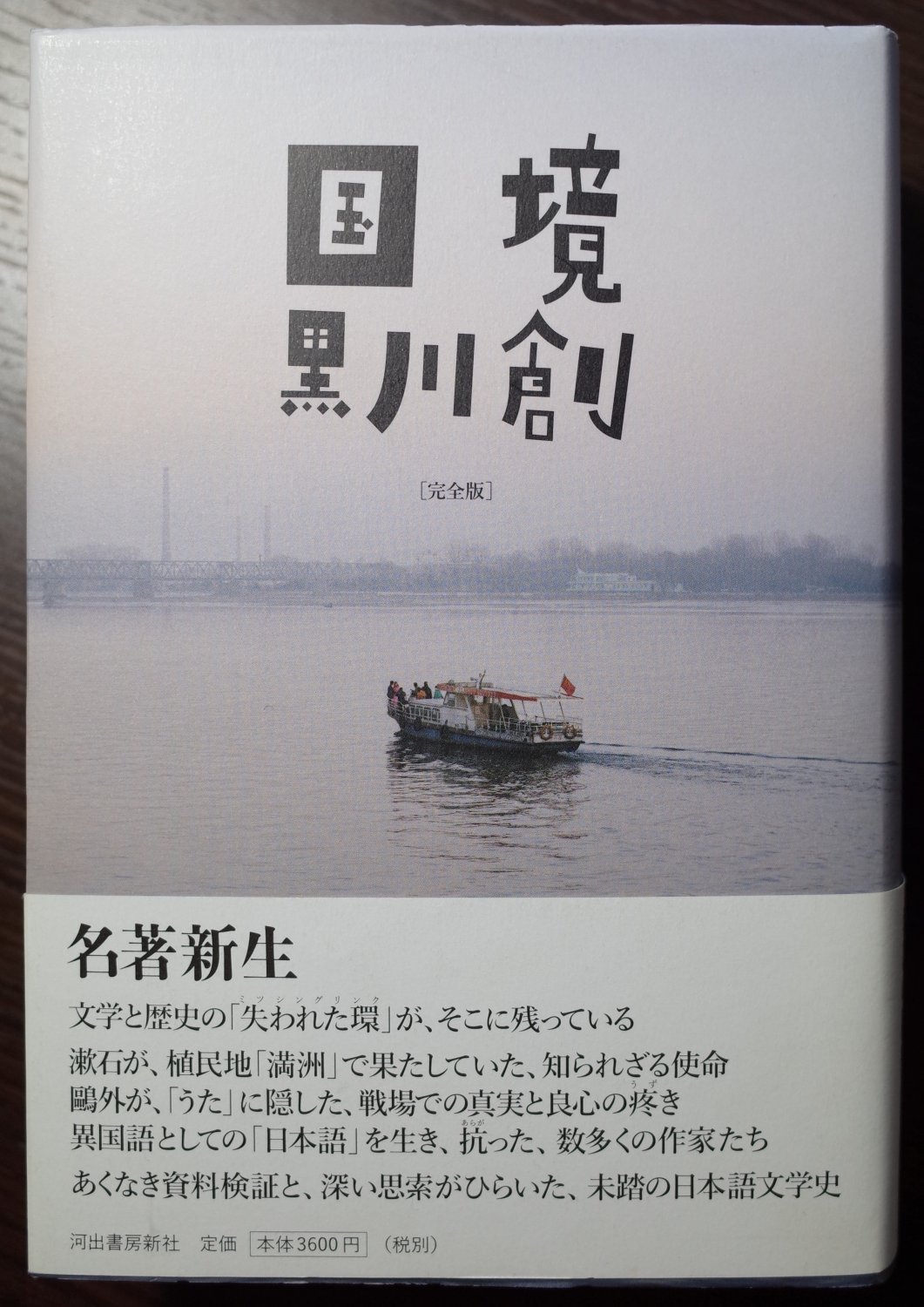

黒川 フリーランスはずっとお金がない仕事。『国境』という自著で、「かしこい旅行者は、空想だけで旅をする。」って、旅のことをたくさん書いたモームの一節を引用しているのだけど、これは負け惜しみみたいなものですね。バブルの頃、僕は海外になんて行かずに物を書く仕事をしていたから、当時流行していた「国際化」とか「越境」という思潮も、ちょっと僻目で見ていた。いまの日本社会の景気がいいから、そういうことが言えるだけじゃないかって。

『国境[完全版]』(2013年、河出書房新社)

そこに想像が及ばないっていうのは、越境の豊かさというより、想像力の貧困でしょう。つまり、経済力が想像を貧しくしてしまう側面もある。

一方で、日本にいても、僕たちは日本人として生きているだけじゃないでしょう。大学生として、子をもつ親として、女性として、とか、いろんな属性を備えた普通の個人として生きている。アマルティア・センの言う「複数の自我」ですよね。センは、英国籍をもつケンブリッジ大学の学寮長でもあったし、エスニシティとしてはインド人でもあり、また、東ベンガル生まれだから、子どものころパキスタンの独立問題に揉まれながら成長して、宗教の違いによる殺し合いも目の前に見てきた。植民地人としてのセンもいて、世界的なアカデミーの中のアマルティア・センもいる、というように、幾つもの自我がある。国境というのは、それを生みだす源泉でもあるんです。

── 移動することで、自分自身のいろいろな属性が自覚させられるということですね。『イカロスの森』では、そこで人と出会って、話をして、関係性が築かれていく過程が、丁寧に描かれているように感じます。

黒川 僕は、自分がしゃべるよりも、インタビュアーになるのが好きなんです。人が話すのを聞いているのが好きだし、聞いていると質問もしたくなる。旅先でも、「これはどうやって調理するんですか」、「これどうやって彫るんですか」とか、どこに行っても聞いてみたいことはいっぱいある。そういうものでできているところはありますね。

小説の強度

── 『もどろき』は、黒川さんの故郷・京都を描いた作品です。

黒川 『イカロスの森』のような大きな旅ではなくて、『もどろき』は地元での自転車の旅ですよね。

── 自転車といえば、『もどろき』の、ガストン・バシュラールとおじいさんが一緒に自転車をこいでいる場面がとても好きです。リアリズムの世界に、幻想的な場面が入り込んでいるのが、とても印象に残っています。

黒川 書き進むにつれて、自然と体が少し浮き上がって、そういうところに入っていけるのが理想ですね。僕は高校時代にボートをやっていたんだけど、そういう競技というのは、練習よりも、本番の方が、若干タイムが良い。普段から体が動くように身体訓練をしていると、いざというパフォーマンスのときに、もうちょっと違うところにいける。そういう夢を持って、人はスポーツをするんだと思う。小説も似たようなもので、実際に書きだすと、いろいろな五感の働きが伴ってくるので、その中で、これまでと違ったものをどうつかむかってことじゃないかな。

── この場面に感じる「違和感」もそうやって書かれたから生じたものなんでしょうね。

黒川 事実にいつまでも拘泥するより、適当に体が浮いていって、違うとこに行ければいいなと思っている。ポール・ヴァレリーが「詩人の心の中は、がらくただらけの海の底みたいなものだ」というようなことを書いている。小説を書くのも、自分の記憶の底にある沈没船の残骸みたいなものを引き上げる作業のようなところがある。僕が書くようなタイプの小説は、ありもしなかったことだけで書かれることはない。どこかに照応する事実、人生の中の引っ掛かりがあって、そこから小説が生まれる。逆に言うなら、人生というものはリアリズムだけじゃ捉えられない。だから小説という技法がある。

── 黒川さんの小説はリアリズムが根底にありますが、いわゆる私小説のようには感じません。それは、主人公や語り手がある種のカメラのようになって、スポットが当たるのが出会った相手、会話をしている相手だからなのかな。

黒川 小説の強度は、語り手じゃなくて、語り手にとっての相手側というか、いわば異論の側が形づくる。たとえば、主人公が別れ話をしているとして、いくら主人公が自分に理があると思っていても、現実の世界というのは、きっと相手にも相手なりの理があるわけじゃないですか。だから、主人公の思いをどんどん強めて書くよりも、相手が何を言っているのかを書く方が面白い。そういう、相手の異論、向こう岸の強度というものが、小説を作る。僕自身が小説というものによって鍛えられたとも言えるのは、そういうところじゃないかな。異論というか、他者性というか、そういうものの強さを取り込んでいくのが小説だから。そういう意味で、小説という形式は、多元性の上に立っている。主人公の正しさをいくら割増しして書いても、それは独善にしかならない。小説として面白くないわけです。むしろ、言い返される語り手とか、言い負かされる語り手じゃなきゃ、ここにある世界の面白さを表現できないんじゃないかな。

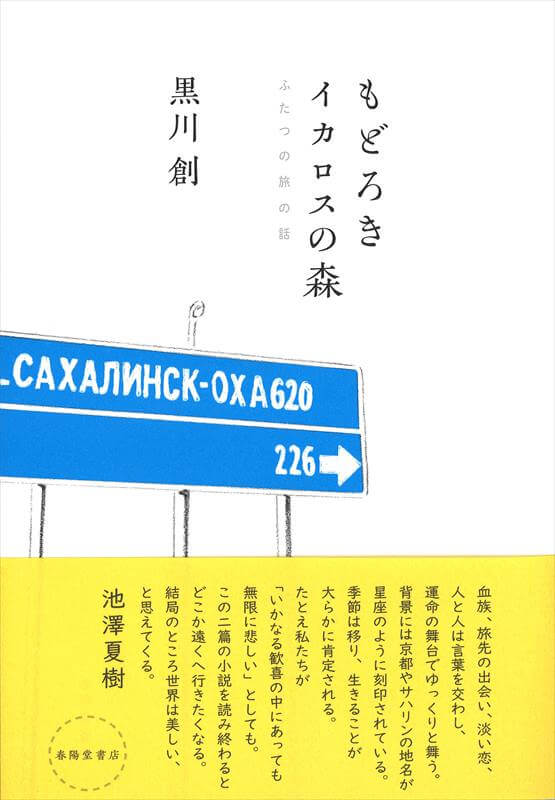

『もどろき』(2001年)と『イカロスの森』(2002年、ともに新潮社)

(後半につづく)

『もどろき・イカロスの森 ふたつの旅の話』(春陽堂書店)黒川 創・著

池澤夏樹さん推薦!

芥川賞候補にもなったふたつの「旅」をめぐる作品と、 初の書籍掲載となる小説「犬の耳」、書き下ろしの解説を所収。

こちらからご注文をいただけますと、限定サイン本の購入が可能です!

池澤夏樹さん推薦!

芥川賞候補にもなったふたつの「旅」をめぐる作品と、 初の書籍掲載となる小説「犬の耳」、書き下ろしの解説を所収。

こちらからご注文をいただけますと、限定サイン本の購入が可能です!

┃この記事を書いた人

黒川創(くろかわ・そう)

作家。1961年京都市生まれ。同志社大学文学部卒業。1999年、初の小説『若冲の目』刊行。2008年『かもめの日』で読売文学賞、13年刊『国境[完全版]』で伊藤整文学賞(評論部門)、14年刊『京都』で毎日出版文化賞、18年刊『鶴見俊輔伝』で大佛次郎賞を受賞。近著に『暗い林を抜けて』がある。現在、「Web新小説」にて「旅する少年」連載中。。

黒川創(くろかわ・そう)

作家。1961年京都市生まれ。同志社大学文学部卒業。1999年、初の小説『若冲の目』刊行。2008年『かもめの日』で読売文学賞、13年刊『国境[完全版]』で伊藤整文学賞(評論部門)、14年刊『京都』で毎日出版文化賞、18年刊『鶴見俊輔伝』で大佛次郎賞を受賞。近著に『暗い林を抜けて』がある。現在、「Web新小説」にて「旅する少年」連載中。。