南條 竹則

第24回後編 桂花栗子湯──草野心平と江南の味昔、秋の杭州に遊んだ時、虎砲泉のあるあたりへ龍井茶を買いに行ったら、途中の山に一面金木犀の植わっているところがあった。金色の花が頭上を覆い、あたりは馥郁と香っていた。人々はその樹の下に席を設け、お茶を飲んで楽しんでいた。

この杭州では「桂花栗子羹」という甘い点心を街の名小吃の一つに数える。いわば栗を材料にしたお汁粉で、そこに桂花(金木犀の花)で香りをつける。杭州だけでなく、現在では中国各地のレストランや小吃店で供するけれども、草野心平が中国にいた頃は違ったようだ。

彼は「桂花栗子湯」(桂花栗子羹の別名だ)という随筆に、こう書いている──

そしてまた私はもう一つのことを思い出した。それは「桂花栗子湯」である。十年間以上私は中国生活をしていたが、どこの菜館のメニュウにも、そんな名前は見たことがなかった。それは言わば金木犀と栗のスープである。だからシーズンは決っている。私は中国の友人から聞いたことがある。栗の木のそばには金木犀を植えるんだと。木犀の香りが栗の実のなかにはいってゆくからなんだと。まさか現実にはそんなことはあり得ないにしても、その幻想は美しいと思った。

南京のちっちゃなある料理屋では、その調理場に私はいってもいいことになっていた。そこのあるじが、甘い栗のスープににおう花をいっぱいふりかけてくれた。そして「桂花栗子湯」と言って、丼を出しながらニッコリ笑った。(『口福無限』講談社文芸文庫 139頁)

草野がいたのは主に広州と南京だったから、この点心はあまり流行っていなかったのかもしれない。しかし、上の文章を見ると、「南京のちっちゃなある料理屋」の主人は知っていたわけである。南京のちっちゃなある料理屋では、その調理場に私はいってもいいことになっていた。そこのあるじが、甘い栗のスープににおう花をいっぱいふりかけてくれた。そして「桂花栗子湯」と言って、丼を出しながらニッコリ笑った。(『口福無限』講談社文芸文庫 139頁)

放浪児で住む場所も仕事も転々とした草野心平は、中国との縁が深い。

若い頃広州の嶺南大学に学び、戦時中は南京政府の招聘を受けて宣伝部専門委員となり、終戦まで南京に五年間滞在した。最後は南京日僑集中営に半年間収容された。

そんな彼が中国の食べ物について書く文章は、通ぶるでもなく、無知の上にふんぞり返るでもなく、ごく自然に体験を語っていて、江南地方を知る人の昔話として興味深い。

たとえば、「わが酒菜のうた」の前口上に、次のような一節がある。

ところで中国の或る新聞にこの「黄」の十三種以上の料理法を知っているコックを求む、という求人広告がでていたことがある。大体普通のレストランでは、この「黄」の骨をさきとったのを蒲焼きの「白」のようにブツ切りにし、舌のこげるような羹にしたのを出すのが一般だし、私自身それ以外の「黄」は食ったことがなかった。だから「黄」を食うのにそんなに沢山の料理方法があろうなどとは想像もしなかった。(同81頁)

ここにいう「黄」はタウナギ、「白」は日本で蒲焼きにするウナギのことだ。タウナギは中国語で「黄鱔」といい、形や大きさは泥鰌のようだが、泥鰌よりもよく食材に用いられる。ことに江南の人はこの魚が好きだ。清朝の末頃、江蘇省の淮安という町では「長魚席」という宴が行われ、タウナギを材料にした百八品の料理を味わったという。草野心平がいた時分の南京あたりの食文化にも、この魚への嗜好が今より強く残っていたことがわかる。

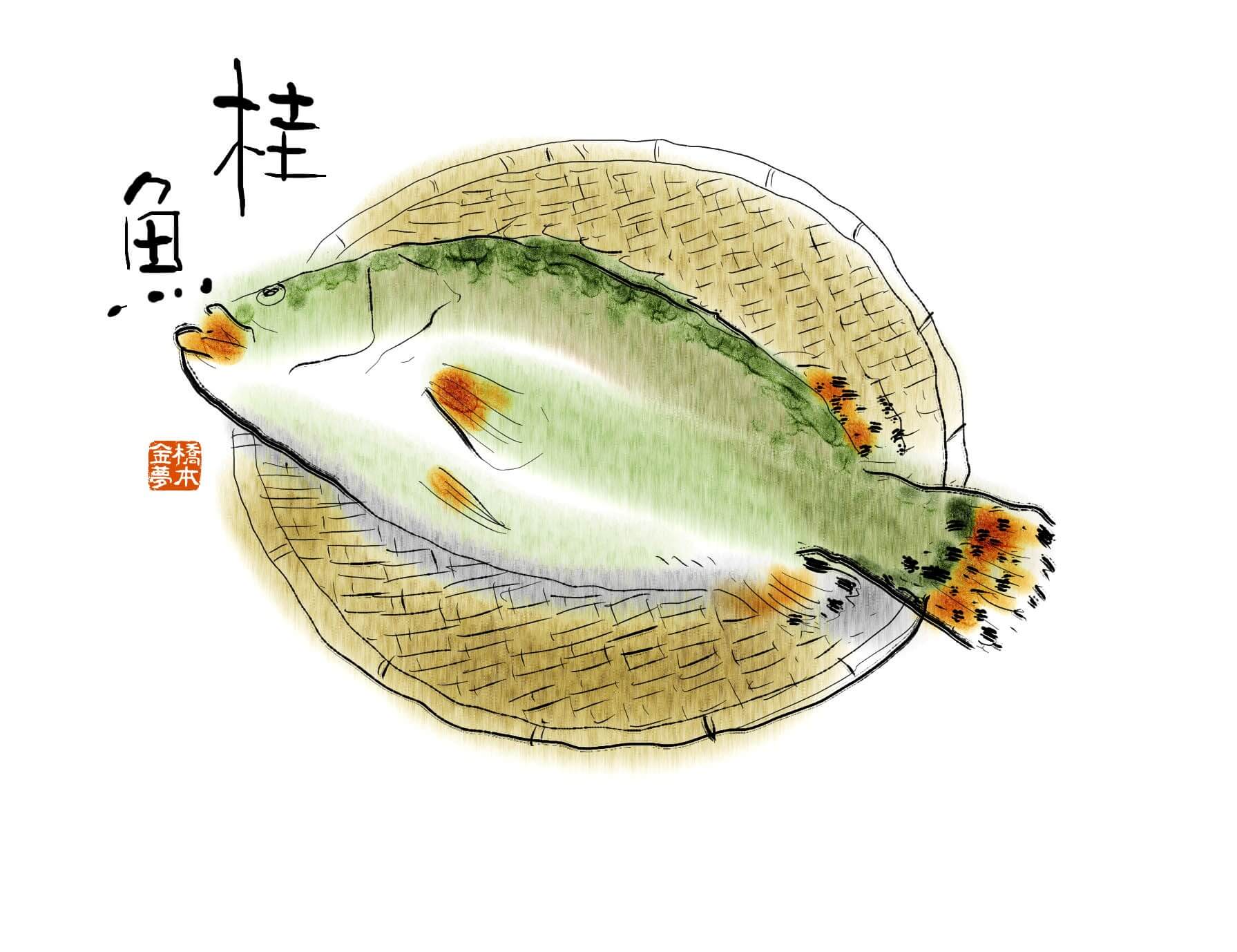

草野が語る中国料理で、わたしが一番面白いと思ったのは、桂魚のそれだ。

桂魚、正しくは鱖魚と書く。日本語の読みは違うが、現代中国語では発音が同じなので、たいてい「桂魚」と表記される。中国の川魚には旨いものが多いが、中でも桂(鱖)魚は日本人の味覚に合う魚として、戦前から知られていた。武漢に滞在した阿川弘之が「霊三題」という短篇に、この魚のことを記している。

「けつ魚はあの濁った揚子江に棲む魚とは思えない、すきとおる美しい白身を持っていて、刺身や水たきにするとすばらしい淡い味がした。ほかの所は知らないが、華中の長江沿岸では非常に珍重される。尤も刺身にして生で食うと長江瘤という病気になることがある。身体のどこかにひょっこり瘤が出来、それが段々身体中を移動して行って、足や手や頭の先から消えてしまう妙な病気だ。」(『私は幽霊を見た・現代怪談実話傑作選』東雅夫編 メディアファクトリー 24頁)

「長江瘤」はたぶんジストマの類だろう。阿川はこの魚を水たきにして食っている。酒は山西省の銘酒「汾酒」だ──「けつ魚の骨つきの切身は湯の中で透明な色を白く変じてゆく。汾酒は水のようにすきとおった強い酒で、日本の焼酎に似ている。」(同24頁)桂魚はこうして煮ても美味いが、もちろん中国料理にはこの魚を使った色々な名菜がある。

有名な蘇州の「松鼠桂魚」は、桂魚を松毬切りにして揚げ、甘酸っぱいタレをかけたものだ。その昔、乾隆帝が食べたという逸話がある。黄山の「臭桂魚」は桂魚を塩漬けにして程良く発酵させてから、蒸して食べる。くさやか濃厚なフランスチーズのような香りがして、甘口の紹興酒にぴったりだ。昔、わたしが杭州で食べた「笋鱖」は、笋をくり抜いた中にこの魚のすり身を入れて蒸した上品なものだった。

では、草野心平は桂魚をどのような形で食べたのか? 紙数の都合で、それは次回のお楽しみとさせていただこう。

『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!

酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。

お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!

┃この記事を書いた人

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)

文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)

1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。

『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。

絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)