【第87回】

もくじ

松本駅ゼロ番ホーム「榑木川」

8月6日、「青春18きっぷ」第1回目を使って松本へ行ってきた。もちろん普通列車のみ。往復約9時間乗車による日帰りの強行軍である。

今年3月にも「大人の休日倶楽部パス」で松本へ行っている。この時、市街地から少し離れた「884(ハヤシ)」というジャズ喫茶を訪ねたのだが、帰りの電車のスケジュールがタイトでわずか30分ほどのあわただしい客になった。「今度、ゆっくりまいります」と店主に言って、その約束を果たすための再訪であった。

この元歯科医院を改造したジャズ喫茶の話を、ジャズ好きの友人Iくんに話したところ、「ぜひ行きたい」「じゃあ一緒に」という流れとなった。ただし彼は「青春18きっぷ」未経験者で、特急に乗っての松本入り。松本駅のゼロ番ホームにある立ち食いそば店「榑木川」で待ち合わせとなった。

この元歯科医院を改造したジャズ喫茶の話を、ジャズ好きの友人Iくんに話したところ、「ぜひ行きたい」「じゃあ一緒に」という流れとなった。ただし彼は「青春18きっぷ」未経験者で、特急に乗っての松本入り。松本駅のゼロ番ホームにある立ち食いそば店「榑木川」で待ち合わせとなった。立ち食いそば店での待ち合わせはIくんからの提案で、その際「あれ? 松本駅ホームの立ち食いそば店はたしか閉店したはず」、「いや、そんなことないですよ。私は去年、ちゃんと行って食べてます」というやり取りがあった。そこで調べたら、私が頭にあった「山野草」はたしかに閉店したが、その後、2021年に「榑木川」という店がオープンしていた。話が食い違うはずだ。

なにしろ各駅停車利用なので、朝6時半に中央線最寄り駅の「国立」を発った私が松本駅に着いたのは11時16分。「あずさ」組のIくんはまだ着いていない。先に「榑木川」へ行ったが、「山野草」をリニューアルしたのではなく、完全に建て替わって新しい店になっていた。幟を見ると「八割そば」が売りである。さすが信州はそば処。

ようやく到着したIくんと落ち合って入店。私はいつもの通り「かきあげそば」を券売機で。510円はちょい高か。Iくんは「山菜そば」と「いなり寿司」。しまった、私も「いなり寿司」を頼むんだった。かきあげは作り置きのソフトタイプ。赤茶けた汁にそばが沈んでいる。さすがに麺はしこしこしておいしい。

そんなことより、カウンター席でそばをかきこんでいると、厨房にいるおばさんと客のやりとりが耳に入った。客が「あれ、うどんを頼んだんですけど」と言うではないか。見ると駅員でよくこの店を利用するようだ。間違えたおばさんは「(お金はいいから)、よかったらこれ、食べてください」と言うが、駅員の客は「いや、そばアレルギーで、そばはダメなんです」と話がこじれてきた。

このあたりから、サスペンス含みの会話に気を取られ、そばの味がわからなくなっていた。

「じゃあ、すぐうどんで作り直しますから」

「いや、5分しかなくて、今からだともう食べられない」

さあ、どうする。

結局、返金となったが、厨房では現金を扱わない。券売機を鍵で開けてつり銭の中から返金されたのだが、これに手間取って駅員の持ち時間5分がどんどん経過していく。

もちろん、「榑木川」のおばさんが全面的に悪い。しかし、一方で私はおばさんに少し同情したな。「そば」が売りの店であり、おそらく客の9割以上は「そば」を頼むのだと思われる。購入した紙のチケットには「そば」「うどん」の別はない。「うどん」は冷凍の麺で、いちおう用意はされているが、ほとんど出番はないはずだ(取材したわけではないからわかりませんけど)。ほとんど思い込みで「うどん」と言われても、注文があったら「そば」を出す。一人でなにもかもやっているんだものな。もう一人、店員がいれば「違うよ、お客さんが頼んだのは、うどんだよ」と訂正が入ったと思う。

というわけで、ついつい「そば」を作ってしまったそば店のおばさんと、5分しかない昼食タイムを台無しにした駅員さんの両方に、私は同情してしまった。

山頭火

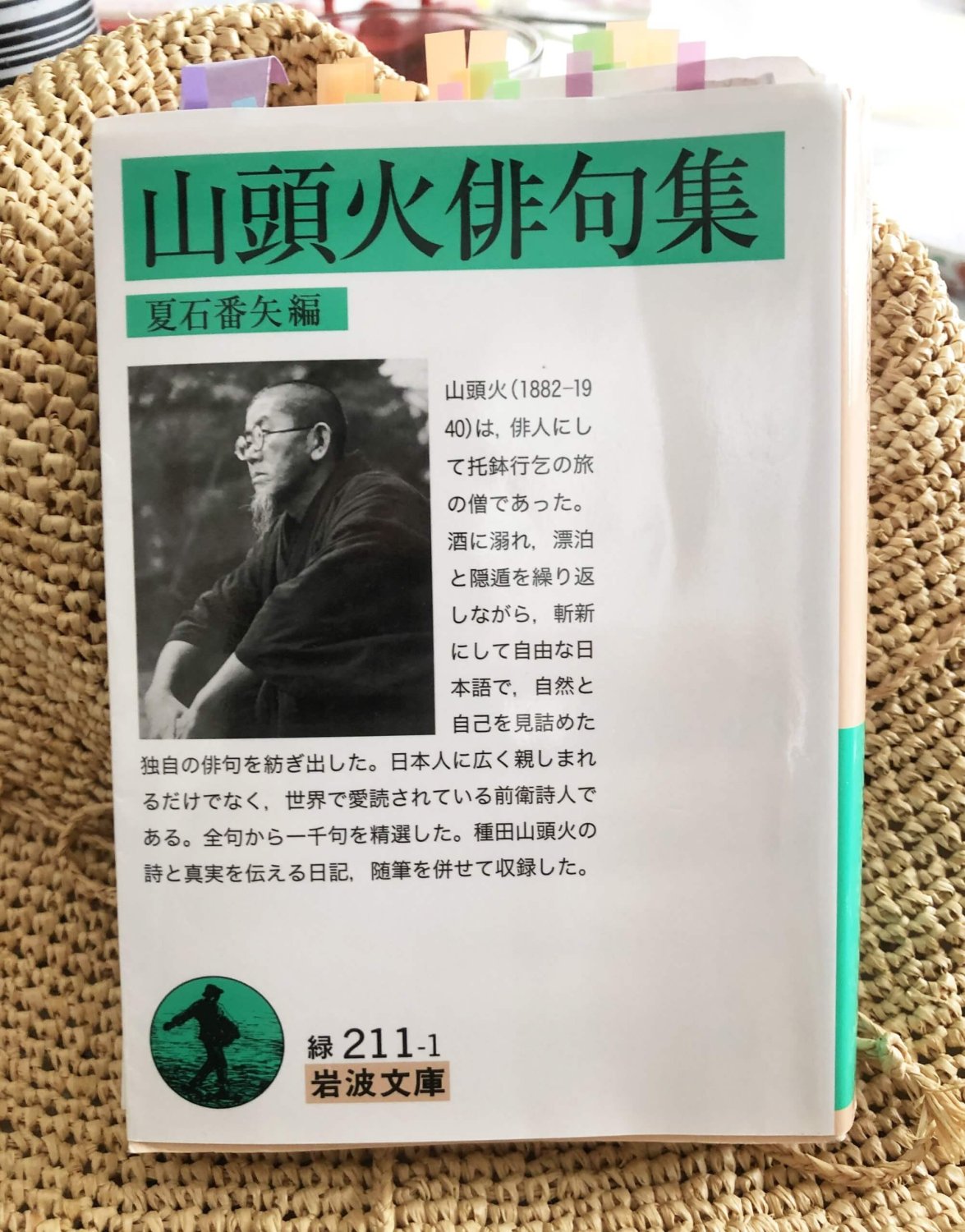

思いがけず、種田山頭火について原稿を書くことになり、いいチャンスだとしばらく放浪の俳人と作品について考え、向き合っていた。そんなに熱心な読者というわけではないが、いつのまにか本棚の一角に山頭火関係の本が固められていた。夏石番矢編『山頭火俳句集』(岩波文庫)、渡辺利夫『放哉と山頭火』(ちくま文庫)、村上護編『山頭火句集』、金子兜太『種田山頭火』(講談社現代新書)、『山頭火の本 -草庵日記』(春陽堂)、『山頭火読本』(牧羊社)、『別冊新評 放浪の俳人 山頭火の世界』(新評社)、『太陽 特集漂泊の詩人 山頭火と放哉』(平凡社・1989年10月号)などである。まだ漏れがあるかもしれない。

思いがけず、種田山頭火について原稿を書くことになり、いいチャンスだとしばらく放浪の俳人と作品について考え、向き合っていた。そんなに熱心な読者というわけではないが、いつのまにか本棚の一角に山頭火関係の本が固められていた。夏石番矢編『山頭火俳句集』(岩波文庫)、渡辺利夫『放哉と山頭火』(ちくま文庫)、村上護編『山頭火句集』、金子兜太『種田山頭火』(講談社現代新書)、『山頭火の本 -草庵日記』(春陽堂)、『山頭火読本』(牧羊社)、『別冊新評 放浪の俳人 山頭火の世界』(新評社)、『太陽 特集漂泊の詩人 山頭火と放哉』(平凡社・1989年10月号)などである。まだ漏れがあるかもしれない。これらは一時期、山頭火を集中して読んだ際に集めたものではないか。気力が充実し、後顧の憂いがない時(そんな時が果たしてあったか)は、山頭火に手を出さない。やはり、思いは屈し、やるせない気持ちになった時、ついつい手が出るのだ。

岩波文庫『山頭火俳句集』をテキストに、気に入った句をいくつか挙げておく。「分け入つても分け入つても青い山」ほか、代表句が作られるのは大正15年4月、行乞流転の旅に出てから。

「この旅、果もない旅のつくつくぼうし」

「へうへうとして水を味ふ」

「まつすぐな道でさみしい」

「あんなに降つてまだ降つてやがる」

「これが別れのライスカレーです」

「酔うてこほろぎと寝てゐたよ」

「ひとりにはなりきれない空を見あげる」

「うしろ姿のしぐれてゆくか」

コロナ発症

8月21日、ようやくコロナ発症による自宅療養の期限が切れた。自宅から一歩も出ない、監禁生活が続いた。長い喪に服したような気分だ。ちょうとお盆の時期と重なった。本来、21日に京都在住の母の「米寿」を祝う身内の会に出席するはずだったが、事情を話して諦めた。

患者となった多くの人がそうだったろうが、私もまさか自分が、と遠く感じていた。とくに私の場合、ライターという職業柄、満員電車に乗って毎日出勤するわけではない。人と接することも少なく、感染のパーセンテージは低いと安心していた。伏兵は家族にいた。医療従事者である娘が不調を訴え、検査を受けたところ「陽性」反応が出た。それにも驚いたが、そこでもまだ自分がそうなるとは考えていなかったのだ。

娘の発症確認から2日後の11日、体がだるく重たいと自覚症状があった。検温すると38度4分もあって、まず妻があわてた。すぐに医療機関に連絡し、翌日、市内の病院へ向かう。病院の建物外の駐車場で受付をして、クルマに乗ったままPCR検査を受けた。長い綿棒のような道具で両方の鼻の穴に深く突っ込まれる。あっというまに検査は終わり、自宅で待機。翌日、すぐに連絡があり、うかつなことにこのときもまだ「80パーセント陰性」と楽観視していたが、あっさり裏切られ「陽性」と告げられた。

今後の処置、心得について説明を受け、長い自宅療養が始まった。娘は早々と自分であれこれ調べて、都内のホテルに宿泊できる制度を利用して家を出ていった。残るは妻と私。私はほとんど書斎と生活全般を送る地下にいて、リビングのある一階へ上がるときはマスクをし、ドアの外で手を消毒するよう厳命された。食事も別にし、会話もなるべく交わさない。すれ違う時、妻は私を大きく避け、ばい菌扱いだが仕方ない。その後、妻も濃厚接触者としてPCR検査を受けたが、こちらは「陰性」。

熱は翌日に37度台に落ち着き、3日後には平熱となった。コンコンと渇いた小さな咳はあるものの、病状の目にみえた悪化は避けられた。残るは発症日を「0」として、10日間の家から出ない生活が待っていた。

もともと、ほとんど家にいて、本を読んだり、テレビを見たり、音楽を聴いたりするのが常態で、アウトドア派のように家に長くいると体がむずむずしてくるということはない。しかし、自分がまさかの「コロナ患者」となったという事実は精神にも影響し、なんとなく集中力を欠いていた。あまり本は読めなかったのである。原稿の締め切りもいくつかこなしたが、やはり集中力を欠いていた。

教訓は、まさか自分がと思っていたことが楽々と起こりえること。8月のいちばん暑い時期に、外へ出ることを禁じられ、かえってよかったかもしれない。あと、お金を使わない(使えない)10日間、財布を開けることもなく経済的にも助かった。以上、簡単ながら新型コロナ患者のレポートであります。

(写真とイラストは全て筆者撮影、作)

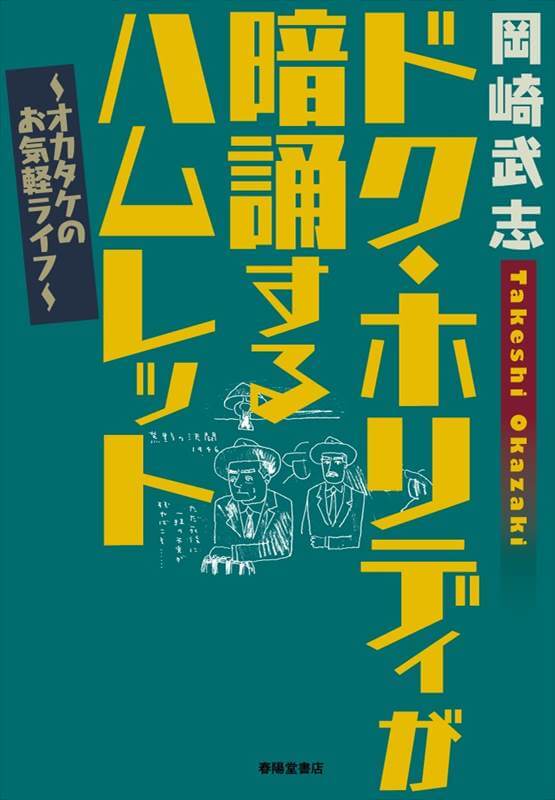

『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。

┃この記事を書いた人

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。

岡崎 武志(おかざき・たけし)

1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。