吉田 篤弘

第三話 カモフラージュ[其の一]俗に「刑事」と呼ばれている巡査ではなく、それより位が上の警部でもなく、その狭間に位置する役職を警部補と云う。

同じ役職に就いて切磋琢磨し、お互いを牽制し合ったり、出し抜いたりする関係をライバルと云う。

「いや、そんなつもりはありません、出し抜くなんてとんでもない」と否定し、そうした言葉とは裏腹に事を進める様をカモフラージュと云う。

「いえ、とんでもない」

とミサキは小さく首を振った。

十字路の角の〈エデン〉の窓ぎわで、除夜とミサキは二人が出会ってから何度目かの朝食をとっていた。

「わたしは、お嬢さんと呼ばれるような品の良い娘ではありません」

ミサキはずり落ちた遮光眼鏡をかけ直した。

「けれども──」

何ごとか云いかけて、窓の向こうの宝石店に視線を送っている。

「そういえば、こないだの一件ですが」

と除夜もまた窓の向こうを見ていた。

「いまのところ、僕の推測に基づいて、例の男の足どりを追っているようです」

「あら?」

ミサキが手にしていたティーカップを置いて窓に顔を近づけた。

「噂をすれば何とやらで、いかにも怪しげな男が現れました」

「いや」と除夜は苦い顔になる。「あれは権田のようです」

「権田?」

「警部補です」

除夜は席を立とうとして腰を浮かせかけたが、決然とした様子で警部補が近づいてくるのを認めると、「これはもう逃げられない」と観念して腰を落とした。

権田は店に入ってくるなり、「何もいらん」と給仕に宣言し、まっすぐ除夜の方へ歩いてくると、墨で描いたような太い眉を開いて、

「こちらのお嬢さんは」

とミサキを見おろした。

「わたし、お嬢さんなんかじゃ──」

抗議しようとするのを除夜は制し、

「雲行さんの姪御さんで、ミサキさんといいます」

咄嗟の思いつきでそう返した。するとミサキは、

「叔父がいつもお世話になっております」

と如才なく反応している。

「ほう?」

権田はいささか釈然としない顔を見せたが、気を取り直したように、「じつは」と開いていた眉をひそめた。

「確認していただきたいものがあるのです」

「確認というと──」

除夜もまた眉をひそめる。

「ええ、例によって、霊安室へ来ていただくことになるのですが」

権田は微かな悲哀を込めてそう云った。

✻

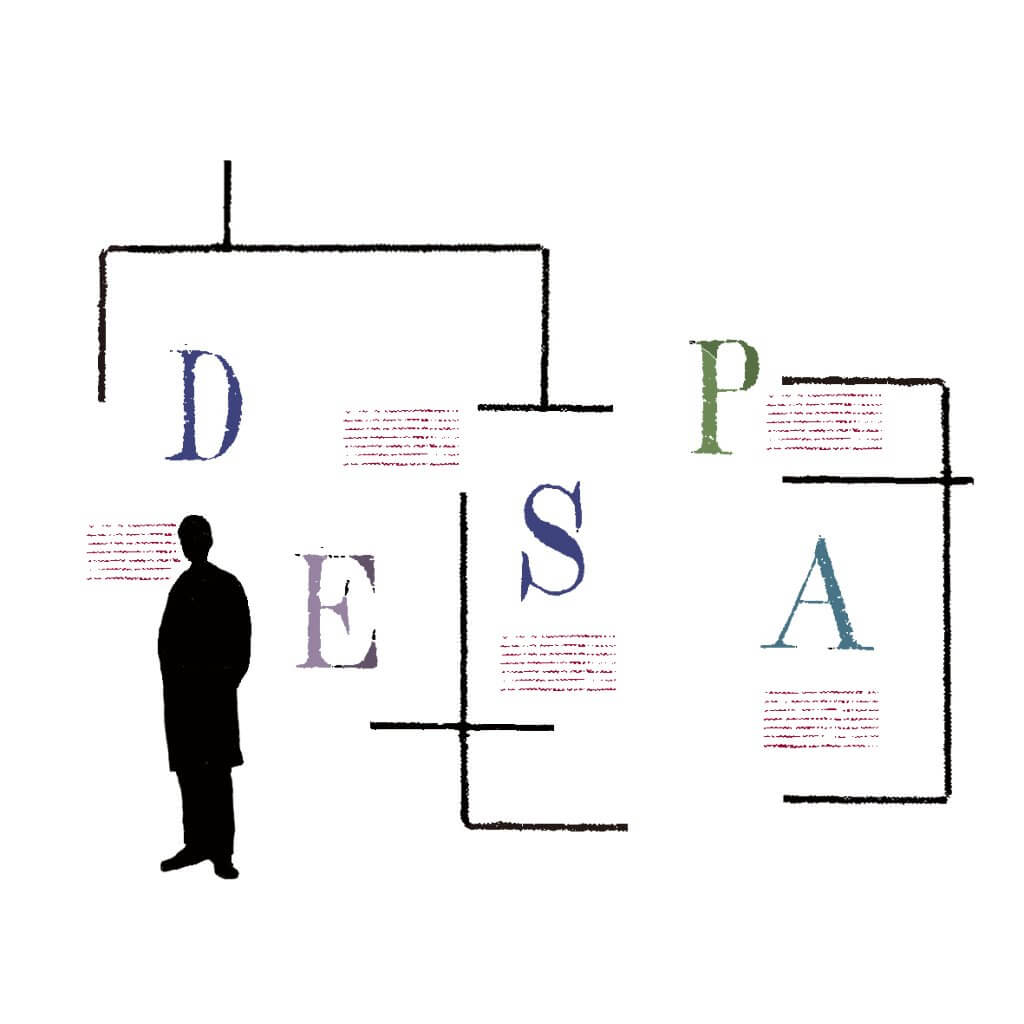

その連続性については、いまだ公にされていなかったが、この街では間違いなく検視が必要となる不審死が相次いでいた。およそ二年の間に、今回で五件目となるのだが、二十四ヶ月の間に五件の不審死というのが、はたして特別なことなのかと疑念を抱く者もあるだろう。しかし、五件すべてに共通した痕跡が認められ、それが遺体のどこかに刻まれたアルファベットなのだから、事は穏やかではない。不審死と名目はそうなっているが、同じ字体による同じ大きさのアルファベットが、一人につきひと文字、検視官の念入りな精査によって、足の指の股であるとか、膝の裏の窪みであるとか、脇腹の贅肉の間などに、刺青の如く刻印されているのが発見されていた。

「申し訳ありませんが」

霊安室の前で権田がミサキの入室を阻もうとすると、

「いや、彼女は僕の──」

と除夜が云いかけたのを、

「相棒ですので」

とミサキがすかさず後を継いだ。

「わたしが除夜さんより見事な推理をしてみせるので、才を買われて、一緒に働くことになったんです」

「本当か」と権田がまた眉をひそめる。

「ええ、まぁ、そんなところですが」

除夜は視線を外して頷いたものの、無論、そんな話は聞いたことがない。しかし、ミサキの作り話があまりに自然だったので、つい同意してしまったのである。

「では、どうぞ」

霊安室に置かれたご遺体の傍らには検視官が控えていて、除夜が会釈をすると、その丸山という検視官も「ご苦労様です」と会釈を返した。そうしたやり取りもまた五度目ということになる。

「さすがに偶然は五回も起きません」

と権田が唇を嚙んだ。

「五回?」

神妙な顔を保っていたミサキが声を上げると、

「ええ。つまり、五人目の犠牲者ということです」

権田は憤りを交えた口調になった。

「ちょっと待ってください」

ミサキは勢いあまって早口になる。

「除夜さんはたしか、もうこれ以上、一人も死なせやしないとおっしゃってましたよね」

「いえ、まだ殺人と断定されたわけではありません」

除夜はミサキをたしなめるように返答し、

「犯人の痕跡が──」

と丸山の顔を窺うと、

「ええ、今回も見つかりませんでした」

丸山はいかにも残念そうに下を向いた。

「でも」とミサキは食い下がる。「これまでに五人もの方が不審死を遂げて、なおかつ、体のどこかにアルファベットが刻まれているんですよね?」

「たまたま、刺青を彫っていただけかもしれません」

除夜が憮然として応えると、

「たまたま? 五人揃ってですか? 文字の大きさや種類も同じなんですよね? それはもう、誰かが意図的にやっているに違いありません」

ミサキは断定した。

「というより、犯人は伝えたいんでしょう」

「何をです?」

「すべて、自分が殺めているということをです」

除夜は宙を見つめた。

それは確かにそうなのだ。そうなのだが、自分はこの一連の不審死を前にすると、どうしても、いつもの自分ではなくなってしまう。

そんな除夜に代わって、

「この五人目の方は、どんなアルファベットだったんでしょう?」

とミサキが権田に訊ねた。

「Aです」

権田はこれまでに検出された四つのアルファベットを写した写真を順に並べ、その横へ拡大された「A」を写した写真を添えた。

「どう思います? これは何かを表しているんでしょうか」

権田が腕を組むと、

「D、E、S、P──」

とミサキが読み上げた。

「そして、Aですか。D、E、S、P、A──となると、もしかして」

何か閃

「DESPAIR──ディスぺアではないでしょうか」

「というと?」

横文字に弱い権田は戸惑っていた。

「それはどのような意味なんです?」

ミサキはひとつ息をつき、ひときわ低い声で、

「絶望、です」

とそう答えた。

霊安室を出て警察署の廊下を歩いていると、放たれた矢の如く颯爽と走り抜ける一人の男があった。

「いまのは?」とミサキが問うと、

「貴島刑事です」と権田は即答した。

「権田さんのライバルですか?」となおも問うと、「同期ではありますけど」と権田は苦笑している。

「どうしてか、私の方が先に警部補になりまして。しかし、奴はいずれ、もっと上へ行くでしょう。見目麗しく絵に描いたような秀才で、両手でも数え切れないくらい難事件を解いてきました。もし、奴にライバルがいるとすれば、私なんかじゃなく、除夜さんではないですかね」

「何があったんでしょうか」

当の除夜は、貴島と呼ばれる刑事が血相を変えて走り去ったことに、ただならぬものを感じていた。しかも、除夜が「何が──」と口にした途端、さらに、また別の刑事と思われる男が同じような速さで廊下を駆け抜けて行ったのである。

「あれは?」

除夜が呆然として権田に問うと、

「彼こそ貴島のライバルです。まだ新米ではありますが、あるいは貴島を追い抜くかもしれません。そんな二人がコンビを組んでいるので──」

「大きなヤマなんですね」

「こっちは、これで五人殺られたわけですが、貴島たちが追っているのは、さらに規模がデカいのです」

「そんなに沢山の方が殺されているんですか」

ミサキは驚嘆した。

「爆弾男を追っているんですよ」

権田が語気を荒らげた。

「これまでは、いくつかの地方都市で爆破事件を起こしていました。じつに逃げ足の速い奴で、あちこち転々とした挙句、この街に潜伏しているという情報を摑みました。放っておいたら、いずれ、この街でドカンとやって、五人どころじゃ済まなくなります」

ただ一瞬のすれ違いではあったが、除夜は貴島刑事の引き締まった顔つきと、そのライバルと見なされた若い彼を脳裏に写しとって記憶に留めた。

Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida

(「第三話 カモフラージュ[其の二]」へつづく)

┃著者紹介

吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)

作家。

1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。

吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)

作家。

1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。